MENU

MENU

Das Zurückblicken hat in der Welt der bildenden Kunst ein festes Format: das der Retrospektive. Gleichzeitig ist es für Ausstellungen mit retrospektiv biografischem Fokus umso wichtiger, sich beweglich zu halten und kuratorisch nicht einfach bloß dem Lebenslauf zu folgen. Anhand dreier aktueller Retrospektiven in deutschen Ausstellungshäusern – Bas Jan Ader im Hamburg, Paula Rego in Essen, Judy Chicago in Recklinghausen – geht Ellen Wagner den dramaturgischen Herausforderungen und Fallstricken nach, die sich beim „Blick zurück nach vorn“ durch ein künstlerisches Werk hindurch ergeben.

Eine Retrospektive steht und fällt mit der Position, die sie präsentiert, ist Selbstläufer für alle, die es sich leisten können, großen Namen große Bühnen zu bauen, aus einem umfassenden Œuvre zu schöpfen und die großen Publikumsmassen zu verzücken. So die vorschnelle, unfaire Annahme, denn natürlich verlangen Retrospektiven ihren Kurator:innen einiges ab, gerade auch jene, die als Blockbuster mit langem Vorlauf hohe Erwartungen schüren. Das Privileg, sich einer solchen Aufgabe zu widmen, den großen Linien wie den kleinsten Nuancen gerecht zu werden, ist ein kuratorischer Kraftakt, in dem, wie so oft, die Anstrengung leichtfüßig geleistet sein soll.

Meist werden Retrospektiven als Gegenstück zur thematischen Gruppenausstellung gesehen. Doch muss sich beides überhaupt ausschließen? Auch Retrospektiven entwickeln Geschichten, indem sie Themen setzen, nicht nur Biografien bebildern. Und was wäre eine bedeutende Retrospektive ohne die vielen Personen und Positionen, die im singulär hervorgehobenen Werk mitgewirkt haben, mitgedacht wurden (oder auch nicht), vom scheinbaren Rand ins Geschehen rufen, nicht Rand, sondern Saum sind, der alles umfasst? Vielleicht muss eine Retrospektive immer auch Themenausstellung und Gruppenausstellung sein, um sich zu bewähren.

Dabei erlegt ein Werk seiner Retrospektive auch vieles auf, was eine Themenausstellung zu umgehen vermag: Eine biografische oder rezeptionsgeschichtliche „Story“ ist meistens schon da, eine Gegenerzählung soll nicht gewollt, vielmehr organisch, ungezwungen, überraschend auftreten. Die Herausforderung liegt im dramaturgischen Detail, und „Höhepunkte“ sind ihre engsten Begleiter und größten Feinde zugleich: Wie kann ein Werk „kulminieren“ und dennoch Entwicklungspotenzial für Gegenwart und Zukunft, Luft nicht unbedingt nach oben, sondern vor allem zu den Seiten hin haben? Wie lassen sich Schwerpunkte nicht als zwingender Kern aus dem Werk herauspräparieren, sondern als situativ erfahrbar machen?

Einer Herausforderung sieht sich aktuell die Retrospektive „Bas Jan Ader. I’m searching“ in der Hamburger Kunsthalle (11.4.–24.8.2025) konfrontiert, hat sie es doch mit einem künstlerischen Werk zu tun, das aus sich heraus eine besondere Zuspitzung nahelegt. Die Ausstellung steuert einen klaren Höhepunkt an: Die Werkreihe In search of the miraculous (1973/1975), die im letzten Raum gezeigt wird, umfasst eine an der Küste von Los Angeles zwischen Dämmerung und Morgengrauen aufgenommene Fotoserie, Aders vielfältig dokumentiertes Vorhaben der Atlantiküberquerung nach Europa sowie eine weitere Fotoserie, die nach der Ankunft dort entstehen sollte. Die Trilogie blieb unvollendet, da Ader sein Ziel nicht erreichte und, anders als sein verunglücktes Boot, nie aufgefunden wurde. Dieses Nie jährt sich nun zum 50. Mal.

Wenn nun aber eine Ausstellung einen unausweichlichen Höhepunkt zu haben scheint, wird es ebenso unausweichlich, ihn zu hinterfragen: Was ist das Bemerkenswerteste, was wir zu bieten haben? Und was passiert, wenn man dieses, als alleiniges Zugpferd, ausklammert und (auch) andere Geschichten erzählt? In der Kunsthalle spitzt sich der Parcours unterschwellig auf das tragische Verschwinden des Künstlers als „unvollendetes Meisterwerk“ zu. Ein Chor, der zur Abfahrt Seefahrtslieder sang und nach der Ankunft hätte singen sollen, verbindet die Räume, doch schließt atmosphärisch einen Kreis, der keiner ist: Die Erzählung endet abrupt mit dem aus dem Wrack erretteten nautischen Instrument unter einer Glashaube als letztem „Anker“, den die Besucher:in sieht. Wer sich trotzdem umdreht, stößt auf ein Interview mit Sue Allen Ader, liest, wie ihr die Spekulationen über den Verbleib ihres Mannes zusetzten.

Wiederholt verweist die Schau auf dekonstruierte Männlichkeitsbilder: Ader weinend vor der Kamera, ironisch nachdenklich am Kamin, beim Untergraben von Dogmen der abstrakten Malerei. Dennoch droht sie dramaturgisch den Sack zuzumachen, bevor der Mythos entweicht, den man wohl ungern abgeben mag. Ader scheint wie als Vertreter „neuer Männlichkeit“ avant la lettre und zugleich heroisches Opfer der Kunst inszeniert.

Man könnte das Potenzial des Werks für die Gegenwart auch an anderer Stelle suchen – darin, wie dicht bepackt mit Ernst und Humor es ist: Eine Reihe von Fotografien, in der die schwankend festgehaltene Silhouette des Künstlers zur Diagonalen in einer persiflierten Komposition nach Mondrian wird und schließlich umfällt, dem Wind nicht standhalten kann (On the road to a new Neo Plasticism, 1971). Nebenan zwei Diaprojektionen, nur scheinbar simples Vorher-Nachher: Erik Ader, der Bruder des Künstlers, steht zwischen Bäumen aufrecht, auf dem nächsten Bild liegt er am Boden (Untitled (Swedish Fall), 1971). Was dazwischen geschah, bleibt offen. In einem ähnlichen Waldstück wurde der Vater der Brüder 1944 erschossen, da er Jüd:innen half, dem Holocaust zu entkommen. Wenige Schritte weiter ködert sich Ader selbst mit einer Tea party (1972/2003) unter einen Pappkarton, der zuschnappt und ihn, unsichtbar für uns, „gefangen hält“. In The boy who fell over Niagara Falls (1972) liest Ader eine Geschichte aus Reader’s Digest vor, in der ein Junge mit dem Schlauchboot über die Niagarafälle stürzt und überlebt. An festgelegten Stellen nimmt er einen Schluck Wasser, die Performance, und somit die Geschichte, endet (offen?), sobald das Glas geleert ist.

Fallen, zufallen, das Fällen und wie es vom einen zum anderen kommt, spinnt den roten Faden durch die Säle: eine Beschäftigung mit der Fragilität des Seins, des Menschen, zwischen Menschen; aber genauso ein Formwille, augenscheinlich zwingende oder unmögliche Situationen – ästhetische Rahmen – zu schaffen und aufzubrechen; wann und wo ein Werk beginnt und endet, zu einer Suche zwischen medialen Bedingungen zu erklären: I’m searching heißt die Ausstellung, In search of the miraculous die Performance, bei der Ader verschwand. Das Wunderbare nicht nur ironisch oder romantisierend im Schicksalhaften zu suchen, wäre eine Aufgabe dieser bis zum Schluss klugen Ausstellung gewesen. Stattdessen überlagert die Gefahr, dass einem beim Fallen etwas zustoßen kann, das (ebenso existenzielle) Anliegen, im Fallen etwas anzustoßen, eine Anordnung hervorzubringen, die quer zum Gegebenen steht, liegt, hängt und schwankt.

Auf dem letzten Meter stolpert die Ausstellung über die Frage, die sie zuvor gekonnt formulierte. Sie beeindruckt, wo sie in der sorgfältigen Aufbereitung der Exponate zwischen Studien, Anleitungen, Rekonstruktionen, Dokumentationen und autorisierten Werken die Überlegung mitschwingen lässt: Was macht den Weg zum Werk so anziehend? Was heißt es, dass die letzte (über ihr Ziel hinausgeschossene?) Performance die Faszination für den Künstler so sehr steigert – jene „Arbeit“, „Aktion“, „Teufelstat“, die das Leben seiner Frau aus den Angeln hob (die übrigens bei fast allen fotografisch dokumentierten Arbeiten des Künstlers hinter der Kamera stand)?

Eine Ausstellung, die so aufmerksam den Werkstatus aller Exponate abwägt, muss wissen, dass sie, wenn sie zuletzt den Sextanten des Verschollenen präsentiert, eine Reliquie ausstellt.

Ein weiteres, dramaturgisch sehr verschiedenes Beispiel für eine Retrospektive ist aktuell mit „Paula Rego. The Personal and The Political“ (16.5.–7.9.2025) im Essener Museum Folkwang zu sehen. In ihrer Ankündigung legt sie die Betonung auf die sogenannte Abortion-Serie der Künstlerin, die in den 1990er Jahren im Kontext der Debatten um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Portugal entstand. Die Rechte der Frau, über ihre Rolle in der Gesellschaft und den Umgang mit dem eigenen Körper selbst zu entscheiden, sind heute alles andere als gesichert, Regos Werk gewinnt dadurch eine besondere Dringlichkeit, sich vom historischen Moment der Entstehung der Bilder aus im Heute umzublicken.

Feingliedrig, feinsinnig und dabei stilistisch wie werktechnisch durchaus handgreiflich stellte sich Regos Kunst der Gewalt in Portugal unter der Militärdiktatur António de Oliveira Salazars (1932–68) entgegen. Die Schau beginnt mit frühen Selbstporträts und Gesellschaftsbildern und endet mit späteren Arbeiten, doch ist sie in diesem Rahmen beweglich gehalten, was Chronologie und inhaltliche Assoziationen betrifft. Die Überschriften der Ausstellungsbereiche variieren alle das Titelzitat: Das Private ist politisch, gezügelt, rebellisch, territorial, wild, verstrickt, konvulsiv, bösartig, grotesk und heilig. Dieses Durchdeklinieren mag auf den ersten Blick ermüdend wirken, doch bringt es überraschende lose Gruppierungen hervor, die unmittelbar ein Überschreiten ihrer angenommenen Konturen herausfordern – durch Adjektive, die als Untiefen scheinbar bloß beschreibender Kategorien agieren; die sich teilweise gegenseitig widersprechen und dadurch in der Gesamtheit schillern zwischen plakativer Behauptung und dem Fragezeichen, das entsteht, indem sie zusammengelesen werden.

Durch Jahrzehnte und Konnotationen hindurch werden die Slogans quergelesen. So etwa in „Das Private ist wild“: In Der Kadett und seine Schwester (1988) bindet eine junge Frau dem Bruder die Schuhe, sorgt dafür, dass er nicht über die eigenen Füße fällt. Nebenan zeigt eine Serie Mädchen, die mit unnachgiebiger Hand Hunde erziehen (1986) – geprägt, so legt es Rego nahe, durch ihre Sozialisation als heranwachsende Frauen. Für Waiting for Food (1994) ließ die Künstlerin ihr Modell Lila Nunes Tierhaltungen nachstellen. Studien zu intimen und privaten Szenen, die etwa eine Schlafende oder uneindeutig interagierende Familienmitglieder zeigen, ergänzen die Anordnung.

Anlässlich der documenta X prägte Catherine David den Begriff der „Retroperspektive“: Der Blick aus der Gegenwart zurück auf frühere künstlerische Entwicklungen – aber auch auf das Heute, neu eingestellt durch die Kenntnis des Zurückliegenden. In manchen Retrospektiven überwiegt eine Richtung, in anderen sind beide Impulse ähnlich ausgeprägt. Eine antagonistische Spannung bewahrt eine gute Ausstellung davor, durch einen ausschließlich am Jetzt geschulten oder den bloß nostalgisch vom Gewesenen getönten Blick das Gesehene zu verzerren. Vielmehr gilt es, Berührungspunkte zu schaffen, nicht linear durch ein Werk hindurch zu rauschen, sondern Runden zu drehen, die sich stetig potenziell erweitern.

Die Rego-Schau in Essen bringt uns dazu, die Ausstellung suchend zu durchstreifen. Während sie zu Beginn in enge Raumabschnitte strukturiert ist, gehen die Bereiche später fließend ineinander über. Die Ausstellung bietet Möglichkeiten, nicht einem vorgegebenen Parcours zu folgen, sondern bestimmte Aspekte zu vertiefen – oder bei anderen zu verweilen. So rückt sie zwar die Abortion-Serie in den Fokus, gibt aber Gelegenheit, die drastischen Arbeiten über das physische und psychische Leiden der Frauen auszulassen, ohne die Intensität insgesamt zu mindern. Umgekehrt werden in einem separaten Raum, der „Filmbox“, Videos weiterer Künstlerinnen – Tracey Emin, Virginia L. Montgomery und Franzis Kabisch – präsentiert, die das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper aufgreifen. Der Besuch lässt sich damit leicht um eine weitere Stunde verlängern, die Beschäftigung mit dem Thema, das die Schau sich unaufdringlich als Schwerpunkt wählt, vertiefen.

Während die Bas Jan Ader-Retrospektive ihrer „Bestimmung“ zustrebt, steht das Thema Abtreibung bei Paula Rego in Essen im Fokus und zugleich neben sich. Ernst genommen, indem es einen eigenen Raum erhält, in dem nicht zwingend die gesamte Werkschau kulminieren muss. Auch die Klangkulisse funktioniert anders: Akustisch begleiten Kinderreime die Ausstellung, erzählen süß und grausam von den Schrecken, die jenen drohen, die die undurchsichtigen Regeln der Erwachsenen nicht befolgen. Sie sind kuratorisch hinzugefügt, doch stimmig darin, wie sie die mehrdeutige Atmosphäre unterstützen. Sie geben dem Gang durch die Räume einen Rhythmus, der Märchenhaftes und Alltägliches verzahnt. Über Kopfhörer kann man einigen der Märchen lauschen, die Rego illustrierte – mit Ausblick auf genau jene Gouachen, in denen die Szenen ins Bild gesetzt sind. Nah genug, um den Anschluss nicht zu verlieren, weit genug weg, um sich ein Stück zu entfernen und mit neu eingestellten Sinnen zurückzukehren.

Durch Ausstellungen wandern, mit Blicken, Gedanken, Füßen und Ohren, meint Abschweifen und ausdauerndes Zurücklegen von Strecken: Höhenunterschiede überwinden, die nicht gleich Qualitäts-, sondern Perspektivschwankungen sind. Diese entstehen nicht zuletzt dann, wenn nicht ausschließlich ein „Werk“ betrachtet wird. Die beiden besprochenen Retrospektiven eint dieser Ansatz. Gleichzeitig zeigt sich im Vergleich, wie wichtig es ist, die Kontexte, Rahmen, Vorstufen und Nachgedanken nicht nur als sorgfältig aufzuarbeitende und interessant aufzubereitende Zusatzinformation zu behandeln, sondern sie ernst zu nehmen als selbst ein ästhetisches Material, das sich seine Andockstellen zur Ausstellung und zu den Besuchenden zu gewissem Teil eigendynamisch schafft.

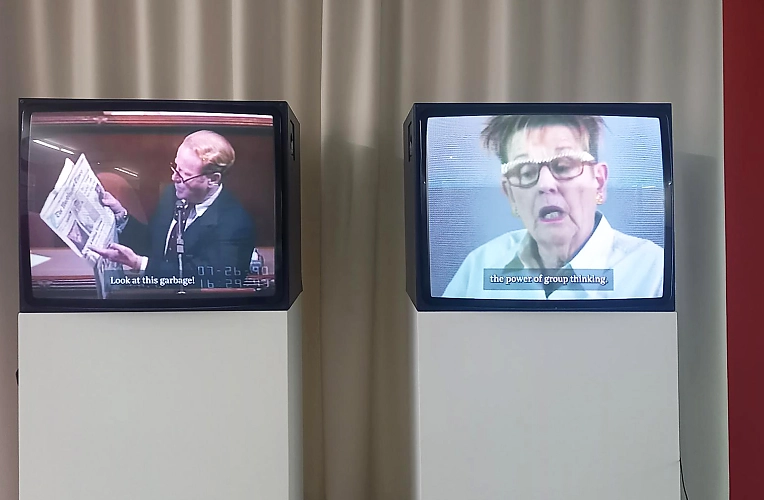

Die Kunsthalle Recklinghausen zeigt in der Retrospektive von Judy Chicago (4.5.–17.8.2025) vorbereitende Skizzen zur Dinner Party, die die Künstlerin mit einer großen Gruppe von Frauen realisierte. Die prominente Installation selbst ist nicht Teil der Ausstellung, sondern Vorher und Nachher flankieren einander: repräsentiert durch zwei Monitore, die in je eigener Zeitlichkeit neben- und miteinander kommunizieren. Rechts sehen wir Interviews mit Frauen, die von der prägenden Zeit kollektiver Recherche, Handarbeit und Ausstellungsplanung erzählen – links den Ausschnitt einer Diskussion im U. S. House of Representatives von 1990 angesichts des geplanten Ankaufs der Dinner Party durch die Universität in Washington D. C.: Männer vor ausschließlich Männern tragen ihre Beschwerden über verschwendete Steuergelder und „pornografische“ Inhalte vor. Die Videos sind unterschiedlich lang, sodass sich die Aussagen immer neu kombinieren, wenn man, die Tonspur des einen Films auf den Ohren, den Blick zur Seite auf die Untertitel des anderen wandern lässt.

Was gegenwärtig ist oder sein könnte, erschließt sich zwischen den Bildern und dem, was in ihnen unformuliert bleibt. Es „kulminiert“ nicht biografisch, sondern in unplanbaren Begegnungen, für die es Ausgangslagen zu schaffen gilt – um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Ausstellung die Besucher:in und Kurator:in irgendwohin mitnimmt, an einen Ort, zu dem sie Durchgänge und Abzweigungen schafft; durch Nachbarschaften auf Zeit, die „Ursprung“ und Aktualität weder in eins noch unter den Tisch fallen lassen; die Nähe und zugleich Distanz zwischen dem Beginn und dem Fortleben eines Werks herstellen und so auch ermöglichen, ein Verhältnis zwischen Generationen zu denken, das Künstler:innen und Dargestelltes, Kuratierende und Besucher:innen in ihre Konstellationen einschließt.

Erstellungsdatum: 06.08.2025