MENU

MENU

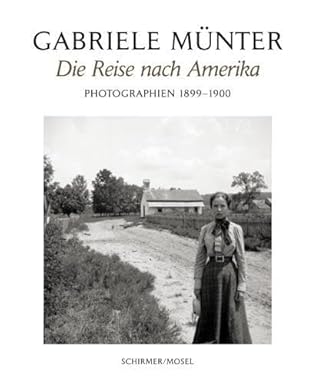

Bekannt ist sie als prominente Malerin des Expressionismus, auch als Zeichnerin, bis vor fast 20 Jahren das Münchner Lenbachhaus Gabriele Münters Fotografien ausstellte. Diese Fotografien, von Helmut Friedel in Buchform veröffentlicht, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika und zeigen einen eigenwilligen Zugriff auf die sichtbare Realität. Martin Lüdke hat sich von der Sammlung überraschen lassen.

Viele Wochen lag dieses tolle Buch auf einem Stapel neben meinem Schreibtisch. Ich sah es oft. Nahm es aber nicht in die Hand. Bis – bis ich es vor schierer Begeisterung kaum noch aus der Hand legen wollte.

Es war einmal. Texas. Im Vordergrund ein abgebrochener dünner Baumstamm, vielleicht auch ein in den Boden eingerammter dünner Pfahl, der die Grenze zwischen dem bearbeiteten Boden und einem breiten, mit verdorrtem Gras bewachsenen Weg markieren sollte. Deutlich entfernt die Gebäude einer Farm und am Horizont eine eher flache Hügelkette. Alles grau, eintönig, öde. Bei Guion, aufgenommen am 9. März 1900. (Tafel 23) Das Bild gibt nicht viel her, außer einer schier unermesslichen Weite. Eben: Texas. Eben: Amerika. Und eben auch immer die breite Fläche für eine Vorstellung – vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dem Land der Träume. Amerika.

Sie war, immerhin, zweiundzwanzig. Sie wusste nicht so recht, wohin es gehen sollte, mit ihr. Einer ihrer Lehrer hatte einmal gesagt, sie sei „begabt, aber nicht strebsam“. Und das war sie immer noch. So ging sie zusammen mit ihrer Schwester Emmy, die acht Jahre älter war als sie, aber ebenso wenig wusste, wie es bei ihr weitergehen sollte, erst einmal auf Reisen. Das lag in der Tradition ihrer Familie. Denn auch der Vater war einst nach Amerika ausgewandert, war dort Zahnarzt (und wohlhabend) geworden, hatte dort seine Frau, ebenfalls aus einer deutschen Familie stammend, kennengelernt, und war aber dann endgültig nach Deutschland zurückgekehrt und relativ früh gestorben. Gabriele war da erst neun Jahre alt. 1897 stirbt dann auch schon ihre Mutter. Später bemerkt sie einmal: „Ich war immer allein, und niemand hat mich angeleitet.“ Die Verwandtschaft, die ihr blieb, lebte, gut verstreut über die Staaten, in Amerika. Um diese Verwandten zu besuchen, machten sich die beiden Schwestern auf die Reise, per Schiff nach New York, von dort aus dann über St. Louis, Missouri, Tennessee, Arkansas und einige Stationen in Texas. Zwei Jahre lang. Gelegentlich hatte Gabriele Münter auf dieser Reise gezeichnet, Bilder, Eindrücke aufgefangen. Doch irgendwann kam sie in den Besitz einer Fotokamera – so sind wir jetzt in den Besitz ihrer erstaunlichen Bilder aus Amerika gekommen. Wie sie selbst eines Tages notierte: „ich photographierte anstatt zu zeichnen“. Herausgekommen ist aber erst Jahrzehnte später, also mit erstaunlicher Verspätung, 2006/7, eine Ausstellung im Münchner Lenbachhaus: „Die Reise nach Amerika“. Der Katalog dieser Ausstellung wurde jetzt vom Verlag Schirmer/Mosel in einer Sonderausgabe zu einem Spottpreis herausgebracht. Ein Dokument der Zeit. Die Menschen auf ihren Bildern definieren sich über ihre Umgebung.

Die Amerika-Reise der beiden Schwestern begann also in New York. Von dort aus machten sich beiden auf den damals langen Weg in den Süden. Deutlich – und auch verblüffend – werden dabei die Parallelen zu einer Reise, die gut dreißig Jahre später der berühmte amerikanische Fotograf Walker Evans zusammen mit dem Schriftsteller James Agee im Auftrag der New Yorker Zeitschrift „Fortune“, zu Zeiten des „New Deals“ des Präsidenten Theodor Roosevelts, in die gleiche Gegend unternahmen. Verblüffend deshalb, weil Münters fotografische Reiseeindrücke weder ein für sie ja kaum sichtbares Elend dokumentieren will oder kann, weil sie offensichtlich in die entsprechenden Gegenden gar nicht kam, es aber dennoch deutliche Parallelen gibt. Selbst das Geburtshaus des amerikanischen Präsidenten Lydon B. Johnson, irgendwo deep in the heart of Texas, das Klo außerhalb des kleinen, eher schäbigen Wohnhauses der Familie, winziges Zimmer, roh zusammengezimmertes Holz, kleine Terrasse, niedriges Dach, und das alles auf einem riesigen Gelände. Hier zeigen sich gute Vergleichsmöglichkeiten. Es ist nämlich der Stand der Zivilisation, der sichtbar wird. Wo es keine Elektrizität, kein fließendes Wasser gibt, die Häuser aus Holz gebaut sind, die Fortbewegung buchstäblich über die Pferde, seltener auch Esel, läuft, da muss man den Unterschied in den Einkommensverhältnissen irgendwie anders messen (und bewerten). Es ist, wie bei Münter, wie eben auch bei Evans, deutlich wird, das Amerika des neunzehnten Jahrhunderts, das wir hier (in beiden Fällen) noch sehen können.

Im Vordergrund ein Huhn, das direkt zu Füßen der vier Pferde entlang spaziert. Vier Reiter, alle mit einem (normalen, keinem Cowboy-) Hut, zwei im hellen Hemd, einer im dunklen Anzug, einer mit grauer Jacke, sie stehen in der Prairie, unklar, wohin es sie treibt. Weite Landschaft. Plainville, Texas, 1899. Dann Bilder, die jeden Western zieren könnten, Kühe in der Nähe einer offenen Scheune, ein Pferdetreck, drei Planwagen, die wir ebenfalls aus den entsprechenden Filmen kennen. Und immer die unendliche Weite der meist flachen Landschaft. Aber die abgebildeten Menschen hier, oft aus Münters Verwandtschaft, oft in ihrer festlichen Kleidung, und dabei dokumentierend, dass sie zwar in einem noch ausbaufähigen zivilisatorischen Standard, aber keines in ärmlichen Verhältnissen leben. Dagegen sehen dann die Landarbeiter bei Evans tatsächlich anders aus. Und trotzdem verblüffen immer wieder die Ähnlichkeiten. Gabriele Münter betrachtete selbst die Fotografie als eine „Sehschule“ und keineswegs als eigenständige Kunstform. Sie kannte sich aber bereits etwas in der Kunstgeschichte aus und versuchte (deshalb) schon, ihre Fotos zu ‚komponieren‘. Einige Beispiele zeigen noch beide, die Zeichnerin und die Fotografin Gabriele Münter. Etwa 1900, Guion, Texas. Ihr Cousin Willie Graham sitzt, konzentriert ein Buch lesend, auf einem wackligen Holzstuhl, halb gekippt, an einen knorrigen Baumstamm gelehnt. Mehr zeigt die Zeichnung nicht. Das Foto hingegen zeigt ziemlich dicht hinter dem Baumstamm ein einfaches Holzhaus, mit fast flachem, nur leicht angeschrägtem Dach, eine größere Rasenfläche, auf der das Haus steht, dahinter eine Reihe von eher kahlen Bäumen, die in losem Abstand, dicht an einer Art Zaun entlang, eine Abgrenzung markieren. Weil die Zeichnungen ersichtlich auch einer dokumentarischen Absicht folgen, hat Gabriele Münter offenbar schon bald die Überlegenheit der fotografischen Dokumentation erkennen können und deshalb weitgehend darauf verzichtet, weiter zu zeichnen. Die Zeichnungen wollten sicher keinen künstlerischen Anspruch erheben. Bei den Fotos hat sie sicher erst recht nicht an solche Ansprüche gedacht.

Aber: Die Fotos sind nach ästhetischen Kriterien ausgerichtet. Gabriele Münter versucht bereits, wie Annegret Hoberg schreibt, die Menschen durch ihre Umgebung zu charakterisieren. Es sind zwar Momentaufnahmen, aber von einer „eigentümlichen Statuarik“. Ihr gelingt es mühelos, den Raum analytisch aufzugliedern, in Linien und Flächen. Womöglich gelingt ihr in den Bildern aus Texas bereits das, was Wolfgang Kemp den Fotos von Walter Evans zuschrieb, nämlich in der Gegenwart bereits die Vergangenheit aufscheinen zu lassen. Vermutlich schrieb deshalb Isabell Jansen im vorliegenden Katalog auch, dass sich in den Fotos bereits die „angehende Malerin“ zeige. Im Oktober 1901 hat Gabriele Münter dann ihr Kunststudium bei Wassily Kandinsky begonnen (und war bald darauf schon seine Geliebte geworden). Sie lebten und malten in München und im oberbayrischen Murnau. Ihr Haus steht noch heute da.

Der Katalog bietet aber nicht nur Beschreibungen und Analysen der Amerika-Fotos von Gabriele Münter, sondern, mehr noch, eine kleine Geschichte der Fotografie.

Gabriele Münter

Die Reise nach Amerika.

Photographien 1899–1900.

Herausgegeben von Helmut Friedel.

224 S., 130 Duotone-Tafeln, 96 Abbildungen

ISBN: 978-3-8296-0278-5

Schirmer/Mosel Verlag, München 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 16.11.2025