MENU

MENU

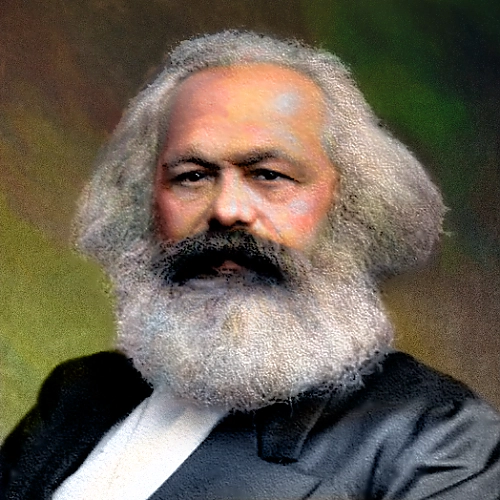

Ökonomie ist die Wissenschaft, die wirtschaftliche Vorgänge zu erfassen versucht. Ökologie strebt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur zum Vorteil beider an. Beides leitet sich vom griechischen oikos her, dem Haus als Lebensgemeinschaft. Der folgenreichste Ökonom des 19. Jahrhunderts, Karl Marx, sah die Hauswirtschaft durch Ausbeutung ruiniert, durch den Kapitalismus der Zerstörung preisgegeben. Peter Kern zeichnet im zweiten Teil seines Traktats nach, wie sich der Philosoph Karl-Heinz Haag eine Ökologie der metaphysischen Wesensgleichheit denkt.

Eine rationale Weltauffassung verlangt, von einer materialistisch-atheistischen Philosophie Abstand zu nehmen. Das behauptet diese Artikelserie mit Karl Heinz Haag. Der erste Teil war der Religionskritik gewidmet, dieser wendet sich der Ökonomiekritik zu. Deutlich sollte geworden sein: Der Text verhandelt kein innerphilosophisches, vielleicht für Fachleute interessantes Thema, sondern es geht ihm um die Krise der Gegenwartsgesellschaft. Deren Umwelt ist in einem Maße ramponiert, das den Begriff der Krise wahrlich nahelegt. Die Verheerungen der äußeren Natur, deren Zeuge wir sind, gehen aus der auf Privateigentum und Warenaustausch basierenden Ökonomie hervor. Der Analytiker dieser Kategorien, Karl Marx, war voller Hochachtung für die Rationalität der Naturwissenschaften; sein Hauptwerk wollte er ursprünglich Charles Darwin widmen. Dem Atheismus seiner Frühschriften ist er in seinem reifen ökonomischen Werk treu geblieben. Haags Behauptung „daß es einen Gott gibt,“ hätte er wohl kaum unterschrieben. Das Zitat geht weiter: „Diese Gewissheit ist erreichbar – in logischer Strenge jedoch nur auf dem steilen Pfad zu der physikalisches Wissen transzendierenden Erkenntnis, daß kosmische Prozesse ein gestaltendes Prinzip voraussetzen: eine allmächtige Vernunft, die konstitutiv ist für die Auswahl und Koordination der Gesetze, die in jenen Prozessen wirksam sind.“(1) Für logische Strenge wiederum hatte der Kritiker der politischen Ökonomie sehr viel übrig.

Liest man die mit dem allgemeinen Arbeitsprozess befassten Stellen des Marxschen Werks, stößt man auf den von Vico übernommenen Gedanken von der Naturgeschichte, die kein Produkt der Menschen ist, im Unterschied zu ihrer Geschichte.(2) Dem Arbeitsvermögen kommt nicht die Schöpferkraft zu, den bearbeiteten Naturstoff selbst hervorzubringen; die menschliche Arbeit wird nicht als der säkulare Gott präsentiert. „Zieht man die Gesamtsumme aller verschiednen nützlichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand usw. stecken, so bleibt stets ein natürliches Substrat zurück, das ohne Zutun des Menschen von Natur vorhanden ist.“(3) Die erste Natur ist mit menschlicher Arbeit vermittelt, aber Vermittlung gibt es nicht ohne Unmittelbares. Die Marxsche Dialektik ist keine Hegelsche; die gegenständliche Natur ist keine Entäußerung des Geistes.

Der Gebrauchswerte erzeugende, unabhängig von seiner historisch-bürgerlichen Form betrachtete Arbeitsprozess, ist eine ewige Naturnotwendigkeit, ein zwischen menschlicher und äußerer Natur vor sich gehender Prozess, in den beide geformt eingehen. Der Mensch mit seinem „Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan usw.“(4) der jeweilige Naturstoff mit seinen spezifischen Qualitäten. Natur, die sich an Natur abarbeitet: Man hatte sich einmal angewöhnt, aus solchen Sätzen eine materialistische Ontologie herauszulesen. Es wäre eine paradoxe Ontologie, denn über das Wesen der Materie, bevorzugter Gegenstand einer überhistorischen Wesenslehre, gibt sie keine Auskunft. Marx belässt es dabei, von der „immanente(n) Form seiner Substanz“(5) zu schreiben, wenn er beispielhaft über den Naturstoff Holz spricht. („…das Holz erhält sich als Baum in bestimmter Form, weil diese Form eine Form des Holzes ist; während die Form als Tisch dem Holz zufällig ist, nicht die immanente Form seiner Substanz.“(6) Diese Form zu bestimmen, unterlässt er jedoch. Einen Subjekt und Objekt übergreifenden materialistischen Monismus wird man bei ihm nicht finden.(7) Marx zeigt, worin die Verdinglichungen der kapitalistischen Ökonomie ihre Ursache haben, er hat nicht den Ehrgeiz, zu zeigen, worin die geformte Natur gründet.(8)

In der immanenten Form verborgen ist das Gesetz der Produktion und Reproduktion der Naturstoffe. Mit dieser Form ist das produktive Vermögen der ersten Natur, nicht das der zweiten, der bürgerlichen Ökonomie, thematisch.(9) Auch ist die immanente Form eines Naturstoffes mit den physikalischen Gesetzen, denen er gehorcht, nicht identisch. Die Form setzt der technischen Verfügung Grenzen und der theoretischen Durchdringung der Naturstoffe ebenso. Das sich dem menschlichen Begriff Entziehende deshalb für null und nichtig anzusehen, fällt dem Kritiker der politischen Ökonomie nicht ein. Unter nachmetaphysisches Denken lässt sich seine Kritik nicht subsumieren. Seine Analyse unterscheidet sich von der der klassischen Nationalökonomie durch ihren Bezug auf den Wesensbegriff. Der bürgerlichen Wissenschaft hält er ihr Weltverständnis vor, denn ihr sei die wesenlos gedachte Natur doch „rein Sache der Nützlichkeit.“(10) Er macht dagegen ein „An-Sich-Höheres, Für-Sich-Berechtigtes“(11) aus, und sieht es verletzt im Dasein der zur Arbeitskraft herabgewürdigten Proletarier wie der „erschöpften Erde“.(12)

Die Marxsche Analytik durchdringt den Arbeitsprozess als allgemeinen, ewig-notwendigen wie auch als historisch-spezifischen. Der dem Kapitalprinzip unterworfene Arbeitsprozess gilt einem Ding, dessen Gegenständlichkeit bloßer Schein ist. Geld und Kapital sind keine Naturgegenstände wie ein Apfelbaum. Der Baum trägt jedes Jahr neue Früchte; dass aus Geld mehr Geld wird, entspringt jedoch keinem Naturstoff. Geld als vermeintliches Naturding: Marx destruiert diesen Schein, indem er ihn bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt.

Um ein Produkt A gegen ein Produkt B auszutauschen, muss man von seinem Gebrauchswert abstrahieren. „Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit,“(13), sondern das Produkt einer Abstraktion: menschliche, in Zeit gemessene Arbeit. Die gibt es in der Natur aber so wenig, wie es den Obstbaum neben dem Apfel-, Birnen- oder Kirschbaum gibt. Die Zeit ist kein im Raum stehender, sinnlich wahrnehmbarer Körper. Die zur Produktion einer Ware notwendige Arbeitszeit ist es, die im Geldmaß ihren Ausdruck findet. Geld ist demnach kein aus der Natur hervorgegangenes Ding. Aber als solches erscheint es. Diesen Schein löst Marx mit Hegels Denkfigur auf: Was dinghaft und als ein An sich erscheint, ist nur ein Für uns.

Marx, den Produktionsprozess des Kapitals gedanklich durchdringend, knüpft an Hegels Wesensbegriff an. Das ist von der Sache her geboten, denn die falsche Verdinglichung steht zur Kritik. Ist dagegen die erste Natur und der allgemeine Arbeitsprozess Gegenstand der Reflexion, ist dieses Wiederanknüpfen an Hegel keineswegs geboten, sondern das Kantische Ding an sich ist thematisch. Der äußeren Natur eignet ein Unverfügbares. Marx hat der Differenz von Natur und Gesellschaft nicht immer Rechnung getragen.(14) Das Ding an sich-Problem stellt sich zweimal.(15) Geld und Kapital sind keine unerkennbaren Dinge, aber den Naturstoffen kommt eine unerkennbare immanente Form zu. Ihr muss sich der Arbeitsprozess anschmiegen, und straflos lässt sich diese Form nicht verletzen.

Es sollte hier deutlich geworden sein: Haag, auf Differenzierung insistierend, führt keine bloß innerphilosophische, zwischen Kant, Hegel und Marx anhängige Debatte fort, sondern er handelt von der ökologischen Krise, an der die Erde würgt. Die von der großen Industrie, dem Automobil, der Landwirtschaft emittierten Gase und Abfallprodukte haben eine Quantität erreicht, die den Stoffwechsel von Natur und Gesellschaft in hohem Maß gefährdet. Das in die Atmosphäre abgegebene Carbon Dioxid verteilen die Strömungen der Luft noch in die entlegensten Winkel des Erdballs. Und die Strömungen im Meer transportieren aus Mitteleuropa stammende Plastikfolien bis in die einmal ewiges Eis genannte Arktis. Erhofften sich die Sozialisten des 19. Jahrhunderts von den entfalteten industriellen Produktivkräften noch die Konkretisierung der Utopie, gehört das Wort ‚Dystopie’ beinahe schon zum heute gebräuchlichen Wortschatz.

Die Natur hat sich durch ihre unablässige Aneignung in eine beinahe restlos vermittelte Gegenstandswelt verwandelt.(16) Was die konservative Kulturkritik mit Heidegger dem ‚Gestell‘ und der menschlichen Hybris anlastet, ist dem prozessierenden Wert geschuldet. Er will seine Quantität ins Unendliche ausweiten; er kennt keinen Halt, muss die Produktion und die Konsumtion zum Schaden der Natur immerfort ausweiten. Und die nachmetaphysischen Philosophien mit ihrem Hauptsatz, die äußere Natur sei bar eines Wesens, liefern der ökonomischen Praxis die theoretische Rechtfertigung zu.

Auch die menschliche Natur gilt solcher Weltauffassung für wesenlos, und was wesenlos ist, ist freigegeben als Mittel für anderes. Dass die Menschen bloß fungibel sind und als Produzenten und Konsumenten dem ökonomischen Zweck unterworfen, dass also die Unvernunft herrscht und das Mittel zum Selbstzweck geworden ist, lässt sich aus der Sicht einer solchen positivistischen Weltauffassung nicht kritisieren. Denn woran wollte der moralische Einspruch appellieren? An die Humanität? In der für wesenlos erachteten Welt einer dieser wohlklingenden, aber nicht zu begründenden höheren Werten?

Den Individuen ist ihre wesensmäßige Gleichheit abgesprochen. Sie sind in Konkurrenz zueinander gesetzt, und in dieser zu bestehen, macht den Sinn ihres Lebens aus. Haag greift Leibniz‘ Bild von den fensterlosen Monaden auf: Blinde, gegeneinander abgesperrte, dem Gedanken an Solidarität entfremdete Individuen.(17) Scheint aber die Unwahrheit dieses monadologischen Bild des Einzelnen und seiner Gesellschaft auf und erfassen die Individuen ihre metaphysische Wesensgleichheit, sehen sie sich zur wechselseitigen Hilfe und Achtung verpflichtet.

Die Gesellschaftsmitglieder als Epiphänomene ihres ökonomischen Zusammenhangs: Dagegen stand seit ihren Anfängen die sozialistische Linke, und die ökologische ergänzte die Kritik der Gesellschaft, indem sie die Folgen unbeherrschter Naturbeherrschung ins Bewusstsein hob. Die den bestehenden Verhältnissen den Beifall verweigernden Kräfte, schwach wie sie sind, würden ihre Position immens stärken, würden sie aufgreifen, was sich Haag verdankt: Die Erkenntnis von der wesenhaften Natur.

Fußnoten

(1) Haag, Karl Heinz, Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, 2005, p.115

(2) Vgl. Marx, Karl, Das Kapital I, MEW 23, p. 393

(3) Ibid p. 57

(4) MEW 23, p. 85

(5) Marx, Karl, Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1975, p.265

(6) Ibid

(7) Der Sowjetmarxismus propagierte einen solchen Monismus. Oskar Negt sah darin eine „atheistische Ersatzbildung“, eine „lückenlose Weltanschauung“ mit dem Zweck, die durch Stalins forcierte Industrialisierung geschundenen Sowjetvölker ruhig zu stellen. In: Nikolai Bucharin Abram Deborin, Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Einleitung, Frankfurt a. M. 1974, p. 38

(8) Im Unterschied zu Friedrich Engels, der das Wesen der Natur in dialektischen Bewegungsgesetzen zu finden glaubt. Seine Kosmogonie erklärten der Sowjetmarxismus wie auch die alte Sozialdemokratie zur kanonischen Schrift. Vgl. Dialektik der Natur. MEW Bd. 20 und zur Kritik dieser Schrift: Haag, Fortschritt, p. 108 ff.

(9) Die Unterscheidung geht auf Hegel zurück. Die erste Natur ist ihm die außerhalb des Menschen bestehende Dingwelt, die zweite die des objektiven Geistes. Marxens Begriff der zweiten Natur umfasst die von der Ökonomie dominierte Welt des Staates, der Gesellschaft, des Rechts. So Schmidt, Alfred in: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt a. M., Köln, 1974

(10) Grundrisse, p. 313

(11) Ibid.

(12) Vgl. MEW 23, p. 253. Im Das Kapital ist der Wesensbegriff Feuerbachs kritisch und antinominalistisch gewendet. „In der bürgerlichen Welt“, heißt es hier, spielt „ein General oder Bankier eine große, der Mensch schlechthin dagegen eine sehr schäbige Rolle.“ Darauf verweist Schmidt, Alfred, in: Emanzipatorische Sinnlichkeit, Ludwig Feuerbachs anthropologischer Materialismus, Frankfurt a. M. 1977, p. 21

(13) MEW 23, p. 52

(14) Vgl. Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, 1977, vor allem p. 36 ff und Wellmer, Albrecht, Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Frankfurt am Main, 1977, vor allem p. 69 ff

(15) Vgl. Krahl, Hans-Jürgen, Zur Wesenslogik der Marxschen Warenanalyse, in: Konstitution und Klassenkampf, Zur historischen Dialektik von bürgerlicher Revolution und proletarischer Revolution, Frankfurt am Main 1977, p.53. Krahl war Hörer bei Haag und referierte in dessen Lehrveranstaltungen. Vgl. Kocyba, Hermann, Wesenslogik und Gesellschaftskritik, Karl Heinz Haag und Hans-Jürgen Krahl in: Kern, Peter, Hrsg., Kritische Theorie als Metaphysik, Frankfurt a. M. 2025

(16) „…in gewissem Sinn ist auch tatsächlich nichts mehr draußen, nichts unbetroffen von der totalen Vermittlung.“ Adorno, Theodor W., Negative Dialektik, Frankfurt am Main, 1970, p. 349

(17) Vgl. Haag, Zentrale Probleme der abendländischen Philosophie in: Kritische Theorie als Metaphysik, Hrsg. Kern, Peter, Frankfurt a. M. 2025, p. 205

Siehe auch:

Politik und Religion (I)

Siehe auch:

Politik und Religion (I)

Erstellungsdatum: 22.09.2025