MENU

MENU

Florian Günthers Gedichtband „Einmal für umsonst“ und seine Literaturzeitschrift „DreckSack“

Die Abneigung gegen die etablierte Literatur und das Bewusstsein, zu den wahren und reinen Poètes maudits zu gehören, motivierte Autoren von François Villon über Arthur Rimbaud und Charles Bukowski bis heute. Zweifellos sieht sich Florian Günther in dieser Tradition. Der gelernte Drucker, der sich als Totengräber, Anstreicher, Chauffeur, Paketsortierer, Bauarbeiter, Lager- und Fließbandarbeiter, Buchverkäufer, Pizzafahrer und Grafiker durchschlug, redigiert die Zeitschrift „DreckSack“ und hat einen neuen Gedichtband herausgebracht. Ní Gudix schreibt über beides.

Der „Rheinische Merkur“ schrieb einmal über die Texte von Charles Bukowski: „Bukowski beschwört keinen Mythos vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern beschreibt die Lage derer, die froh sind, wenn sie überhaupt Tellerwäscher bleiben und nicht auch noch diesen Job verlieren.“ Eine Art amerikanischer Gegen-Traum also.

Und bei Florian Günther ist das ähnlich. Das „beste Deutschland, das es je gegeben hat“, wie Frank-Walter Steinmeier es formulierte, sucht man in seinen Texten vergebens. Stattdessen schreibt er über Junkies, über Alkoholiker, über Arbeitslose, über Rentner, über Knast und über Kinderarmut, eben über den vielbeschworenen „Rand der Gesellschaft“. Dieser Ausdruck ist mittlerweile arg strapaziert, weil es immer mal wieder literarisch hip ist, über Randexistenzen zu schreiben, wobei aber die kritische Negation dann meistens einer affirmativen Sozialromantik weicht, es also nicht mehr um die Kritik an solchen Zuständen geht, sondern um das Suhlen darin. Die Beat Generation um Kerouac und Ginsberg hatte in den Fünfzigerjahren den Fokus auf unterprivilegierte Gesellschaftsschichten gelegt, dazu eben Charles Bukowski, deutsche Dichter wie Rolf Dieter Brinkmann oder Jörg Fauser machten in den Sechziger- und Siebzigerjahren weiter, und der sogenannte „Social Beat“, eine westdeutsche literarische Undergroundströmung, erneuerte den Appell noch mal Mitte der Neunzigerjahre. Allerdings versandete das Rebellische dann bald, es wurde zu Kitsch und simpler Epigonenliteratur, in der es nur noch darum zu gehen schien, ob auch genug Sex und Suff, genug Absteigen, Junkies und Wermutbrüder in den Gedichten vorkamen.

Anders bei Florian Günther. Er macht zwar keinen Hehl daraus, dass Charles Bukowski eines seiner literarischen Vorbilder ist, aber er war nie ein Bukowski-Imitator, er hat sich immer seine eigene Sprache bewahrt, und mittlerweile gibt es wohl einige, die gern Florian Günther nachahmen würden. Günther war auch nie Teil der „Szene“, er machte immer sein eigenes Ding, hat seinen eigenen Verlag und hatte es nicht nötig, im „Social Beat“ mitzuschwimmen – auch deshalb wohl bleiben seine Texte originell, und auch die Qualität der Gedichte bleibt erhalten.

Und das, obwohl Günther mit „Einmal für umsonst“ inzwischen seinen 15. Gedichtband vorlegt, und das von ihm gegründete Blatt „DreckSack – lesbare Zeitschrift für Literatur“ läuft auch schon über 15 Jahre. Solch eine Standhaftigkeit und Beständigkeit sind eher selten in der literarischen Subkultur; Grund genug, um einmal ein wenig mehr über Florian Günther zu schreiben.

Günther stammt aus Friedrichshain in Ostberlin. Er wurde 1963 geboren, zog mit 18 von zuhause aus und war dann zeitweise obdachlos. Er machte eine Druckerlehre und hatte in der Folgezeit die unterschiedlichsten Jobs, vom Totengräber bis zum Pizzafahrer, auch in einer Punkband hat er mal gesungen. Diese frühen Lebensstationen blitzen immer wieder in seinen Gedichten auf, in „Einmal für umsonst“ z.B. in den Gedichten „Nach der Nachtschicht“ und „Harmlos“.

Noch zu DDR-Zeiten bot er seine erste Gedichtsammlung einem Verlag an, doch bekam eine Absage: „So ist die DDR nicht!“, wurde ihm erklärt. Lyrik über Nutten, Alkoholismus und Obdachlosigkeit hatte im Sozialismus keinen Platz, weil es das im Sozialismus nicht geben durfte, deshalb wollte man sie nicht drucken. Günther kaufte sich dann eine Kamera und wurde Fotograf, und nach der Wende bereiste er die Welt und machte Fotos, weil es ihm immer um die Wirklichkeit ging, die reelle, ungeframte Wirklichkeit. Wenn man seiner Lyrik vorwarf, nicht wirklichkeitsgetreu abzubilden – nun, den Fotos konnte man das nicht so leicht vorwerfen, Fotos sprechen eine deutlichere Sprache (und wir reden hier von der Zeit vor Photoshop, als es noch nicht üblich war, jedes Foto bis zur Unkenntlichkeit künstlich zu manipulieren).

Abgesehen von seinen Reisen lebte er jedoch fast ausschließlich in Friedrichshain und ist dort inzwischen eine Art lebende Legende geworden. Um von Verlagen unabhängig zu sein, gründete er seinen Selbstverlag „Edition Lükk Nösens“, und dort sind die meisten seiner Gedichtbände erschienen. Es gibt mittlerweile auch bereits zwei Fotobücher und einen Aphorismenband, und neben seinem Hausverlag erscheint Günther auch u.a. bei Moloko Print und dem Peter-Engstler-Verlag.

Günther schreibt vor allem mit großem Einfühlvermögen. Es ist auffällig, dass er nicht das teilweise unerträgliche „Ich ich ich“ der Szene mitmacht, sondern dass es ihm wirklich um die Menschen geht, die er in seinen Gedichten zu Wort kommen lässt. In „Einmal für umsonst“ geht es sehr oft um die Themen Einsamkeit, Krankheit, Krankenhaus und Tod. Da ist z.B. ein altes Muttchen, das sich einsam fühlt und mit dem man sich dann vor die Glotze setzt; zwei Rentner, die in ihrem Leben nichts interessantes mehr haben außer ihrer wöchentlichen Mau-Mau-Runde in der Kneipe; oder ein Arbeitsloser, der glücklich über zwei Pfandflaschen ist.

Mein Lieblingsgedicht heißt „Zille läßt grüßen“; es geht darin um Kinderarmut in Deutschland, und es heißt darin: „Der Bundeswehretat / wurde soeben / auf weit über 100 Milliarden / Euro erhöht, und / der Kanzler ist ein / Christ“ (S. 51). Hier wird man eindringlich hingewiesen auf die Diskrepanz zwischen dem Deutschland, das Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier in genauso leuchtenden wie nichtssagenden Phrasen beschwören, und dem realen Deutschland, dem wir in unserem eigenen Alltag und in Günthers Lyrik begegnen. Ein anderes Beispiel ist das Gedicht „So faul war ich noch nie“, in dem es heißt: „Heute lebe ich in / einem Land, in / dem die Leute wütend / auf die Russen / sind, statt vor der / eigenen Tür zu kehren“ (S. 97).

Die „Welt“ schrieb 2014 über Günther: „Die Gegenwart hat keinen Platz in Günthers Arbeiten, die Post-Post-Moderne schon gar nicht“ – dem widerspreche ich, denn auch, wenn das von Günther beschriebene Berliner Leben manchmal an Zille erinnert, so ist es doch die aktuelle Wirklichkeit, es ist die Gegenwart in Deutschland anno 2025. Nicht für alle, nicht für die Abgesicherten, aber immer noch für genügend Menschen, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Es gibt in Berlin noch immer Wohnungen ohne Badezimmer und mit dem Klo auf halber Treppe, es gibt noch immer Kohleheizungen und Armut, da ändern auch Smartphones und TikTok und der neue Bundeswehretat nichts daran.

Günthers Gedichte erinnern an kurze Videos, kurze Szenen, sie enthalten viel wörtliche Rede, und das macht ihre Lebendigkeit und Frische aus. Günther verliert dabei nie den Humor, sein lyrisches Ich Fridolin versackt trotz aller Widrigkeiten nicht im Trübsalblasen, irgendwas reißt ihn immer raus, sei es nun der Psychiater, der einen deftigen Schluck aus der Kornpulle nimmt, oder die eigenen Enkel, die den Opa besuchen kommen und für die der Opa ernsthaft überlegt, das Saufen einzustellen. Immer ist da dieser kleine Zipfel, für den sich das Leben lohnt, und diesen Zipfel ergreift man auch als Leser und wird hinausgehoben über die depressiven Grundtöne.

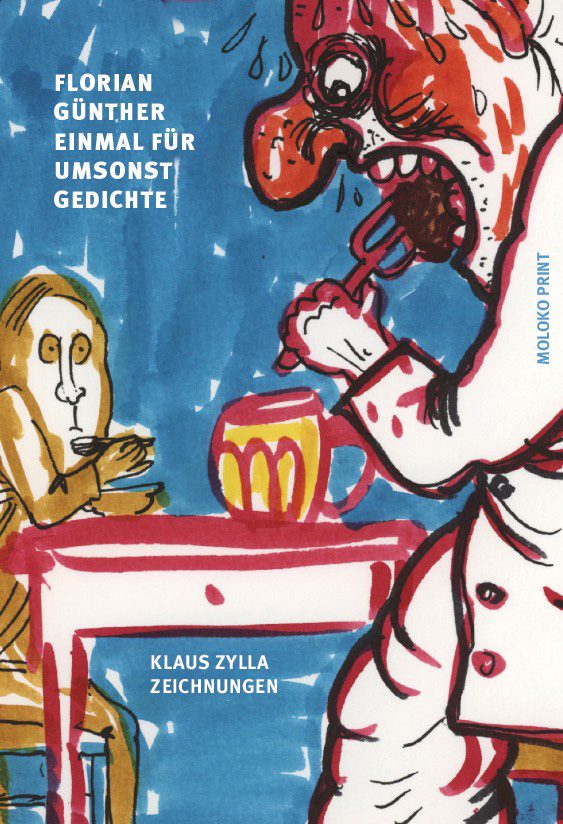

Abgerundet werden die Gedichte in „Einmal für umsonst“ durch 15 Zeichnungen von Klaus Zylla (das Titelbild ist auch von ihm), und dabei ist nur schade, dass die Zeichnungen nicht direkt neben die Gedichte platziert wurden, die sie illustrieren sollen. Stattdessen findet man sie hinten im Buch und muss manchmal raten, zu welchem Gedicht sie gehören sollen.

Ein kleines Minus muss noch angesprochen werden: Es sind ein bisschen viele Tippfehler in den Gedichten. So war z.B. John Taylor aus dem Gedicht „Genies“ kein „Okkultist“, wie es im Buch heißt, sondern ein Okulist, ein Augen-Medizinmann, dessen missglückte Augenoperationen sowohl bei Bach als auch bei Händel zum Tod führten.

Und dann gibt es noch den „DreckSack“, die „lesbare Zeitschrift für Literatur“. Auf den Untertitel legt Günther Wert. Seit 2010 erscheint sie im Zeitungsformat alle drei Monate in der Edition Lükk Nösens. Angefangen hatte es damit, dass Florian Günther und Bert Papenfuß eine Literaturzeitschrift herausgeben wollten, aber sie konnten sich weder auf einen gemeinsamen Titel noch auf einen gemeinsamen Inhalt einigen. So wurde es eine Doppelnummer: von der einen Seite hieß sie „Der Konnektör“ und enthielt Papenfuß’ Konzept des Projekts, von der anderen Seite hieß sie „DreckSack – lesbare Zeitschrift für Literatur“ und enthielt Günthers Idee der Zeitschrift. „Der Konnektör“ gab bald wieder auf, der „DreckSack“ blieb bestehen.

Was es mit dem „lesbar“ im Untertitel auf sich hat, wird einem sofort klar, wenn man die Zeitung aufschlägt und auch, wenn man sich mit Florian Günthers Philosophie der Wirklichkeit beschäftigt. Der „DreckSack“ enthält kein Wortgeklingel, keine hochtrabende Poesie oder komplizierte, langatmige Essays, die nur Literaturwissenschaftler lesen würden, sondern Texte, die die Realität und den Alltag widerspiegeln, die sozialkritisch sind, deutlich, einfach strukturiert, aber eben auch unterhaltsam und verständlich. Es gibt dort etwa eine regelmäßige Kolumne aus dem Gefängnis, es gibt Texte über die Härten der Obdachlosigkeit, die Härten des Alkoholismus, Lyrik und Prosa; und es sind auch nicht nur die namhaften Dichter, die im „DreckSack“ veröffentlichen, sondern jeder, der eine gute Geschichte erzählen kann, die in den unteren Milieus spielt, bekommt hier ein Forum.

Der „DreckSack“ soll auch von Marktfrauen, Müllmännern und Budikern gelesen und verstanden werden, also von Leuten, die normalerweise eher keine Literaturzeitschriften kaufen. Illustriert wird das Ganze mit Fotos, oft von Günther selbst fotografiert, manchmal auch von anderen Fotografen. Und mit diesem Konzept läuft der „DreckSack“ nun schon seit über 15 Jahren.

Das ist kein Grund zum Feiern, denn Profit erwirtschaftet er nicht, und die Autoren bekommen genauso wenig Honorar wie die kleine Gruppe von Redakteuren, mit denen Günther das Projekt stemmt. Aber es ist doch eine Leistung im schnellebigen Haifischbecken der Literatur, die man respektieren muss.

Ich wünsche dem „DreckSack“ noch weitere Jahre und weitere Leser.

„DreckSack – Lesbare Zeitschrift für Literatur“, herausgegeben von Florian Günther. Erscheint alle drei Monate. Preis: 5,-- € Zu beziehen hier: https://www.edition-luekk-noesens.de/drecksack/

Weitere Gedichtbände von Florian Günther: https://www.edition-luekk-noesens.de/shop/gedichte/

Florian Günther

Einmal für umsonst

Gedichte

Mit 14 Zeichnungen von Klaus Zylla

160 S., geb.

ISBN 978-3-911820-12-7

Moloko-Print, Schönebeck 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 07.02.2026