MENU

MENU

„Das Gleiche lässt uns in Ruhe; aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht“, erklärte Goethe seinem Eckermann anlässlich der „Antigone“. Lässt sich der Widerspruch nicht auflösen, spricht man von einer Tragödie. Und mit der „Antigone“ hat Sophokles das Modell aller folgenden, wahren Tragödien verfasst. In Frankfurt hat man es gewagt, den „Klassiker“ wieder auf die Bühne zu bringen. Martin Lüdke ist davon angetan.

Die Frau neben mir meinte zu ihrem Mann, während sie in den frenetischen Beifall am Ende kräftig klatschend einstimmte, das war doch „endlich wieder Theater“. Und genau das war es. „Antigone“ von Sophokles, ziemlich genau 2.500 Jahre alt, unbeschadet über die Zeiten gekommen, ist und bleibt der Inbegriff einer Tragödie: am Ende sind sie (fast) alle tot und keiner ist (bzw. alle sind) schuld daran. Sophokles hatte, vermutet man, gut einhundertzwanzig Dramen geschrieben. Ganze sieben davon sind erhalten geblieben. Und eines davon, eben die „Antigone“, wurde jetzt von Simon Werle in eine neue, leicht modernisierte, gut spielbare deutsche Fassung gebracht.

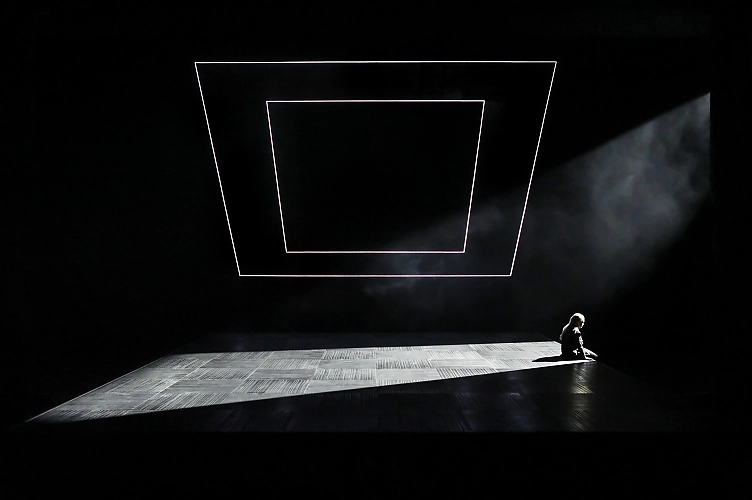

Das muss auch mal sein: Zuerst das Bühnenbild loben. Perfekt. Alles dunkel. Ein schwarzes Quadrat – die Spielfläche, von dünnen Leuchtstoffröhren begrenzt, darüber, deutlich kleiner, ein schwarzes Quadrat, das anfangs waagrecht von der Decke, über dem Geschehen hängt, ebenfalls umgrenzt von Leuchtstoffröhren. Es kann gekippt, schräg und auch senkrecht gestellt werden. Dieses grandiose Bühnenbild von Lydia Merkel erinnert an die Bilder des Konstruktivisten Josef Albers, der mit seinen Quadraten zu den einflussreichsten Malern des letzten Jahrhunderts zählte. Abstrakt. Klar. Transparent. Mit der Folge: nichts, aber auch gar nichts lenkt von dem dramatischen Geschehen ab, das sich in diesem Rahmen abspielt: passend zu dieser schlüssig konsequenten, schnörkellosen Inszenierung, die allerdings noch einen Prolog vorausschickt.

„Wir sind der zarte Staub / zermahlene Haut der Welt /abgefallen von den Körpern/ den toten / den lebendigen“. – gleichsam um die alte Tragödie an unsere Gegenwart anzuschließen (fraglich, ob das überhaupt nötig ist).

Denn ohnehin trägt Selen Kara dem Rechnung, was das Wesen der Tragödie ausmacht: die unausweichliche Kollision. Eine Art Bürger-, genauer gesagt Bruderkrieg war mit dem Tod beider Brüder zu Ende gegangen. Nach dem Tod ihres Vaters, König Ödipus, hatten sie verabredet, sich in die Macht zu teilen und jährlich das Regiment zu wechseln. Eteokles, der als erster die Macht übernommen hatte, hält sich aber nicht an die Verabredung. Deshalb fordert ihn Polyneikes zum Kampf heraus. Nach dem Tod der Brüder übernimmt Kreon, der Onkel, die Macht in Theben. Weil Eteokles seine Heimat verteidigt, Polyneikes sie aber angegriffen hatte, verfügt Kreon nun, dass der eine mit allen Ehren begraben werden, der andere den Geiern zum Fraß hingeworfen werden soll. Dieses Verfahren deckt sich exakt mit den Geboten des Staates. Und hier kommen nun die beiden Schwestern der toten Brüder ins Spiel. Ismene und Antigone. Nach einigem, etwas respektlos gesagt, Vorgeplänkel, sucht Antigone das Gespräch mit ihrer Schwester. Die beiden gehen ein Stück weit weg von den umstehenden Personen (= Chor). Antigone will der Schwester ihre Absicht mitteilen, Polyneikes ordentlich unter die Erde zu bringen, gegen die gerade verfügte Anweisung des neuen Herrschers.

Antigone: „Bist du bereit mit dieser Hand den Toten zu bestatten.“ Ismene: „Bestatten willst du ihn? Trotz des Verbotes“ Antigone: „Ja, meinen Bruder – und wenn du nicht willst – auch deinen. Von mir wird keiner sagen, ich sei treulos. (Ich will nicht Verräterin heißen.)

Antigone, von Annie Nowak, stets glaubhaft, wenn auch keineswegs umwerfend auf die Bühne gebracht, lässt sich von ihrer Schwester Ismene, sehr überzeugend: Viktoria Miknevich, nicht zurückhalten. Sie will tun, was sie für ihre Pflicht hält. Und als es dann, später, zum Schwur kommt, stellt sie sich aber doch noch an Antigones Seite. Doch die weist sie zurück und nimmt alle Schuld allein auf sich. Und damit nimmt das Drama seinen Lauf.

Hegel betrachtet diesen Konflikt einst als den Inbegriff der Tragödie. In seiner „Ästhetik“ schrieb er, begründet, wenn auch nicht unbescheiden, dass von Allem, was die alte und die moderne Welt zu bieten hat, „und ich kenne so ziemlich alles“, diese „Antigone“ des Sophokles sei das „vortrefflichste und befriedigendste Kunstwerk“. Schlichter gesagt: Was Besseres gibt es nicht. Und zwar deshalb, weil hier zwei Prinzipien aufeinander treffen, die eben beide ihr absolutes Recht haben, aber auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen sind: Familie und Staat. Das heißt mit Hegels Worten: „die Heiligkeit des Blutes“ und das „Gebot des Fürsten“, die Staatsraison.

Antigone: „Ich wollte der Gewalt etwas entgegensetzen, um weiter Mensch zu bleiben. Ich, Antigone.“

Und Kreon, nicht minder überzeugt, findet die Behauptung unerträglich: „den Göttern liege irgendwas an diesem Toten.“

Diese Tragödie wird von Selen Kara präzise herausgearbeitet. Im Wechselspiel mit dem Chor, der zweimaligen Intervention des Sehers Theresias, hervorragend präsentiert von Micheal Schütz (der auch den Wächter spielt und zum Chor gehört), gerät alles Wanken. Theresias: Starrsinn spricht sich selbst der Blindheit schuldig.“

Kreon sieht schließlich, wenn auch zu spät, ein, was seine Haltung bewirkt hat. Alle Protagonisten befinden sich die ganze Zeit über auf der beschriebenen Spielfläche, treten einzeln, paarweise oder als Chor in den Vordergrund. Und alle anfangs scheinbar zementierten Ansichten zerbröseln regelrecht. Antigone zweifelt angesichts des ihr bevorstehenden Todes, ob sie richtig gehandelt hat. Ismene bekennt sich zu ihrer Schwester und behauptet sogar, mitschuldig zu sein. Und Kreon schließlich, der sich selbst von seinem eigenen Sohn, Haimon, solide von Miguel Klein Medina präsentiert, nicht überzeugen ließ, kommt erst nach der zweiten Intervention vom Seher Theresias ins Wanken und kann dann aber, nachdem sich Antigone erhängt hatte, auch seinen Sohn nicht mehr vom Selbstmord abhalten. Er liegt dann, buchstäblich hilflos jammernd, auf den Leichen seiner Kinder.

Enthusiastischer, lang anhaltender Beifall beendet einen großen Abend des Frankfurter Schauspiels. Richtiges Theater auf dem Theater.

Antigone. Katharina Linder, Arash Nayebbandi, Miguel Klein Medina, Viktoria Miknevich. Foto: Birgit Hupfeld

Sophokles

Antigone

Deutsch von Simon Werle

Mit Texten aus dem Drama „Ich, Antigone“ von Anna Gschnitzer

Regie: Selen Kara

Bühne: Lydia Merkel

Kostüme: Anna Maria Schories

Musik: Thorsten Kindermann

Dramaturgie: Alexander Leiffheidt

Antigone: Annie Nowak

Ismene/Cor: Viktoria Miknevich

Kreon: Arash Nayebbandi

Haimon/Chor: Miguel Klein Medina

Theresias/Wächter/Chor: Micheal Schütz

Ismene/Chor: Katharina Linder

Aufführungen:

Sa. 04.10.2025,

19.30–22.30

Do. 09.10.2025,

19.30

Restkarten

THEATERTAG! ALLE PLÄTZE 14/9 €

Do. 23.10.2025,

19.30

Einführung 19.00

Fr. 31.10.2025,

19.30–22.30

Erstellungsdatum: 23.09.2025