MENU

MENU

Wieder eine von Protesten begleitete Oper: „La forza del destino“, Giuseppe Verdis letztes Musikdrama, in Zürich. Diesmal sorgte nicht das Werk selbst, sondern das Engagement von Anna Netrebko für Empörung bei Ukrainern wie auch Schweizern. Seit dem 24.2.2022 ist sie zum Beispiel für die Zerrissenheit des westlichen Kulturbetriebs im Umgang mit russischen Künstler:innen geworden. Andrea Richter hat sie sich mit einem kleinen schlechten Gewissen angehört.

Um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, vorneweg dies: Ich verurteile den Krieg Russlands gegen die Ukraine zutiefst und schäme mich dafür, dass ich die wahren Absichten Putins und seiner Leute nicht schon vor 2022 begriffen hatte. Die Entschuldigung, dass das im Westen fast niemand tat, lasse ich nicht gelten, weder mir selbst noch anderen gegenüber. Dass der weltberühmte, ehemalige Chefdirigent der Münchener Philharmoniker Valery Gergiev nach seiner Weigerung, gegen Putin Stellung zu beziehen, und deshalb bereits eine Woche nach dem russischen Marsch auf Kiew gefeuert wurde, hielt ich damals für übertrieben, allerdings in Unkenntnis seiner tatsächlichen Nähe zu Putin. Inzwischen nicht mehr, da ich mehr über ihn weiß.

Er war derjenige, der die junge Anna Netrebko entdeckte, sie als Chefdirigent und Direktor an das Mariinski-Theater holte, ihr den Weg zu ihrer splendiden Weltkarriere eröffnete, derjenige, der sie im Kreml und bei Putin, seinem Freund, einführte. Sie wurde in Ost und West, genau wie er, gleichermaßen gefeiert. 2006 erhielt sie zusätzlich die österreichische Staatsbürgerschaft. Genau wie er unterstützte sie 2012 Putins Wahlkampf, 2014, im Jahr der Besetzung der Krim und des Einmarsches in die östlichen Landesteilen, ließ sie sich vor der Flagge des international nicht anerkannten Föderativen Staates Neurussland fotografieren und spendete für das Opernhaus in Donezk. 2021 feierte sie mit 6000 Gästen ihren 50. Geburtstag mit Gala-Konzert (unter der Leitung von Gergiev) im Kreml-Palast, eine Ehre, die nur Kreml-nahen Aushängeschildern der russischen Kultur gebührt. Damals schien es noch opportun, sich mit Putin zu zeigen.

Das änderte sich schlagartig, als ein halbes Jahr später die ersten Bomben auf ukrainische Städte fielen: Russische, im Westen engagierte Künstler:innen wurden von vielen Häusern und Institutionen aufgefordert, sich umgehend deutlich von Putin und seinem Krieg zu distanzieren, was Gergiev bis heute nicht getan hat. Als Dankeschön dafür wurde ihm auch noch die Leitung des Bolschoi-Theaters in Moskau übertragen. Netrebko hingegen äußerte sich rasch: Als Russin liebe sie ihr Land, aber sie habe auch viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid in diesem Moment breche ihr das Herz. Das wurde von vielen nicht als klare Distanzierung eingestuft. Als erste sagte die Staatsoper München die mit ihr vorgesehenen Engagements ab, die Metropolitan Opera und weitere Veranstalter zogen bald nach. Sie schwieg, blieb aber, anders als Gergiev, im Westen, sprich in Wien, wo sie wohnt (und immer auftreten durfte). Erst Ende März 2022 ließ sie über ihren Anwalt eine Erklärung veröffentlichen: Sie verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich, und sie habe erkannt und bedauere, dass ihre Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten. Daraufhin wurde sie vom Akademischen Opern- und Ballett-Theater Nowosibirsk ausgeladen. Die russische Zeitung Prawda warf ihr vor, sie habe sich als schwache Frau erwiesen und ihr Wohlbefinden über ihre Nationalität gestellt. Netrebko saß zwischen den Stühlen in Ost und West sowie denen in West und West, wo viele ihre Erklärung als bestenfalls halbherzig einschätzten und dabeiblieben, sie nicht mehr haben zu wollen. Und die Veranstalter, die keine Probleme mit ihren Auftritten (wie Wien oder Salzburg) hatten, waren zumeist bereits anderweitig gebunden, weil Verträge mit den Großkalibern der Sangeskunst drei bis fünf Jahre im Voraus geschlossen werden. In ihrem sonst prallgefüllten Terminkalender taten sich plötzlich schmerzliche Lücken auf und vor allem stand sie vor einer ungewissen Zukunft. Was eine über 50-jährige Opern-Sängerin nervös werden lässt, denn meistens neigen sich ihre Karrieren etwa im Alter von 60 Jahren dem Ende entgegen.

Die Gründe: die Stimme lässt nach, der allgemeine Stress des Berufs wird zu viel und/oder Altersdiskriminierung setzt ein. Denn in den Rollen der meist jungen Protagonistinnen will man keine wesentlich älteren Künstler:innen sehen, die einen auf jung machen. Männer dürfen übrigens viel länger junge Titelhelden und Liebhaber verkörpern (wie im Leben abseits der Bühne auch!).

Auch Andreas Homoki, bis Mitte 2025 Herr des Hauses in Zürich, verhängte nach 2022 den Bann über Netrebko. Sein Nachfolger, Matthias Schulz, hob ihn nun wieder auf, was er auch schon 2023, damals noch Intendant der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, getan und dies zu heftigen Protesten geführt hatte. Seine Begründung: „Anna Netrebko ist eine unabhängige Künstlerin, die als solche auch wahrgenommen werden möchte und die ihre Unabhängigkeit nicht zuletzt dadurch unterstreicht, dass sie an einer klar proukrainisch positionierten Bühne wie dem Opernhaus Zürich auftritt. Trotz der schrecklichen, für die Ukraine absolut brutalen Situation würde ich mir wünschen, dass das Positive daran gesehen wird: dass hier jemand Brücken zu schlagen versucht und sich eben nicht politisch missbrauchen lässt.“ Sie habe sich klar für westliche Bühnen entschieden und bereits durch ihr Handeln gezeigt, dass sie nicht von beiden Seiten profitieren möchte. Anders als beispielsweise der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis mit seinem Spagat zwischen Ost und West (NZZ, 16.10. 2025). Sie selbst gibt seit 2022 keine Interviews mehr.

Ist sie nun also eine „russische Drohne“? Das Moment der Camouflage in seinem offen deklarierten (Kultur-)Kampf gegen den Westen ist als Gefahr zweifelsohne nicht zu unterschätzen und wird entweder nie oder erst nach einiger Zeit und abhängig vom Schicksal der Ukraine aufgedeckt werden. Netrebko könnte also durchaus einer von Putins vielen geheimen, (in unseren Augen) subversiven Außenposten russischer Hegemonial-Interessen sein. Insofern sind die Proteste von Ukrainern und Ukraine-Freunden mehr als verständlich. Andererseits kann ihr durch Boykott auch Unrecht geschehen. Ich selbst war hin und her gerissen, ob ich mir ihre Leonora in „Die Macht des Schicksals“ (welch passender Titel in dieser Situation!) anschauen sollte und habe mich dafür entschieden. Denn ich halte den Grundsatz in dubio pro reo für einen wichtigen und hatte sie außerdem noch nie live gehört. Wollte wissen, ob ich ihrer Stimme und ihrem Nimbus genauso verfallen würde, wie so viele Fans weltweit. Klar, die Rolle kann überhaupt nur übernehmen, wer ein sehr trainiertes Stimmorgan mit entsprechendem Umfang hat und über die Technik und Erfahrung verfügt, es nach Bedarf in klang- und ausdrucksstarke sowie -schöne Schwingung zu versetzen (was für alle großen, dramatischen Rollen Verdis gilt). Insofern scheiden viele, vor allem junge Sopranistinnen sowieso von vornherein aus. An den „führenden“, also besonders berühmten Häusern, zu denen Zürich zählt, werden nur die besten (durchaus nicht immer auch schon bekanntesten) Künstler:innen engagiert, d.h. dort sind die Chancen, einen musikalisch hochwertigen Verdi serviert zu bekommen, tatsächlich ziemlich groß. Und die Netrebko war wirklich gut. Aber was ich vermisste, war ein Alleinstellungsmerkmal ihrer Stimme. Denn auf Einspielungen oder in Fernsehübertragungen hatte ich bisher keines gefunden, irgendeines, dass mir bei geschlossenen Augen signalisiert hätte: das ist die Netrebko und kann keine Andere sein. Wie beispielsweise bei einer Maria Callas, Jessye Norman oder in jüngerer Zeit bei einer Anja Harteros, die in München 2013 eine Leonora sang, die in mir bis heute nachwirkt, mit eigenem Klang und besonderer Interpretation faszinierte und auch in der Einspielung unverwechselbar bleibt und fesselt. Bei einer Live-Vorstellung ist Täuschung unmöglich, kein Schön- oder Schlechtreden hilft, es ist, wie es ist: Die Netrebko war sehr gut, aber eben nicht besonders und faszinierend, verlieh ihrer Rolle kein Herzblut, sondern stellte sie dar. Das Publikum verteilte seine häufigen Zwischenapplause dann auch ziemlich gerecht auf alle Sänger:innen. Am Schluss erwiesen ihr vor allem russisch sprechende, besonders elegant gekleidete Besucher:innen-Reihen vor mir kurze Standing Ovations. Netrebko, das ehemalige Zugpferd assoluto, scheint aber nicht (mehr) jede:n zu unbegrenzten Jubelstürmen hinreißen zu können.

Dirigent Gianandrea Noseda und das unter seiner Leitung aufspielende Orchester brach, zu Recht, sowohl die Zeit- als auch Dezibel-Applaus-Maßeinheiten der Diva für eine wirklich packende Interpretation. Vor allem die Solist:innen des Klangkörpers (Klarinette, Geige und Cello) gilt es zu erwähnen. So entfaltete die von Verdi Leonoras großer Liebe Alvaro zugeordnete Klarinette mit ihren wunderbaren Passagen und Duetten mit Alvaro ihren Zauber trotz des Sängers an ihrer Seite, des Tenors Yusif Eyvazov. Seine Stimme laut-stark und so scharf, dass sie Krupp- oder Mittal-Stahl mühelos hätte zerschneiden können, und noch dazu wenig modulationsfähig. Damit meines Erachtens kontraindiziert für den Charakter, den er darstellen sollte, nämlich einen verletzlichen und von tiefen Gefühlen geprägten Mann. Er wirkte vor allem im Zusammenspiel mit dem wunderbar weich klingenden Holzinstrument, das genau deshalb auch bei Filmmusik-Kompositionen häufig für besonders gefühlvolle Szenen eingesetzt wird, fehlbesetzt. Sein Einsatz in Zürich – innerhalb der ansonsten sehr stimmigen Besetzung – ist vielleicht damit zu erklären, dass möglicherweise der Vertrag zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, als Netrebko noch mit ihm verheiratet war und durchsetzen konnte, dass er an ihrer Seite auftrat.

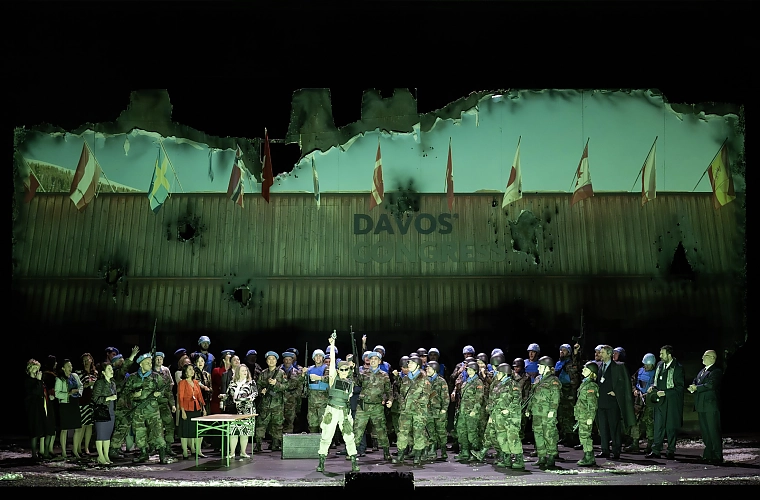

Die Inszenierung verblüffte insofern, als wohl vor Valentina Carrasco noch kein/e Regisseur:in auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet die Schweiz zum Battlefield einer ausländischen Invasion in unserer Zeit zu machen. So erleben wir zu Beginn das Liebespaar, die gegen den Willen ihres Vaters gemeinsam flüchten wollen, und der bei einem Handgemenge aus Versehen von Soldat Alvaro erschossen wird, vor einer von Einschüssen demolierten Fassade eines bürgerlichen Hauses in Zürich. Weitere Szenen und Akte des Kriegsgeschehens spielen im zerstörten Fraumünster (nur die Chagall-Fenster blieben heil), in Davos vor dem Kongresszentrum oder in Genf vor und im Gebäude des dortigen UN-Sitzes (im Original handelt es sich um einen Krieg von Spaniern gegen Deutsche in Norditalien). Der aktuelle Bezug zum Krieg in der Ukraine ist nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen auch die etwas befremdliche Personenführung. Denn die Hauptprotagonisten kommunizieren meistens nicht wie vorgesehen miteinander, sondern wenden sich sängerisch fast immer zum Zuschauerraum und halten Blickkontakt mit Dirigent Noseda, anstatt mit ihrem Gegenüber auf der Bühne.

Alles in Allem ein – bis auf Eyvazov – musikalisch sehr erquicklicher Abend.

Foto: Monika Rittershaus

La forza del destino

Oper in vier Akten

Musik: Giuseppe Verdi

Text: Francesco Maria Piave

Uraufführung: 29. Oktober 1862 im Bolschoi-Theater in St. Petersburg

Musikalische Leitung:

Gianandrea Noseda

Inszenierung:

Valentina Carrasco

Bühnenbild:

Carles Berga

Kostüme:

Silvia Aymonino

Video:

Massimiliano Volpini

Choreinstudierung:

Klaas-Jan de Groot

Dramaturgie:

Fabio Dietsche

Lichtgestaltung:

Fabrice Kébour

Il Marchese di Calatrava:

Stanislav Vorobyov

Donna Leonora:

Anna Netrebko

Don Carlo di Vargas:

George Petean

Don Alvaro:

Yusif Eyvazov

Preziosilla:

Annalisa Stroppa

Padre Guardiano:

Michele Pertusi

Fra Melitone:

Roberto Frontali

Curra:

Natália Tuznik

Un alcade:

Lobel Barun

Mastro Tabuco:

Tomislav Jukic

Un chirurgo:

Max Bell

Chor der Oper Zürich

Chorzuzüger:innen

SoprAlti der Oper Zürich

Kinderchor

Orchester der Oper Zürich

Statistenverein am Opernhaus Zürich

Weitere Vorstellungen: 12., 15., 18. November (mit dieser Besetzung), 21., 26., 29. November, 17., 21. Dezember 2025 Besetzung siehe:

Oper Zürich

Erstellungsdatum: 12.11.2025