MENU

MENU

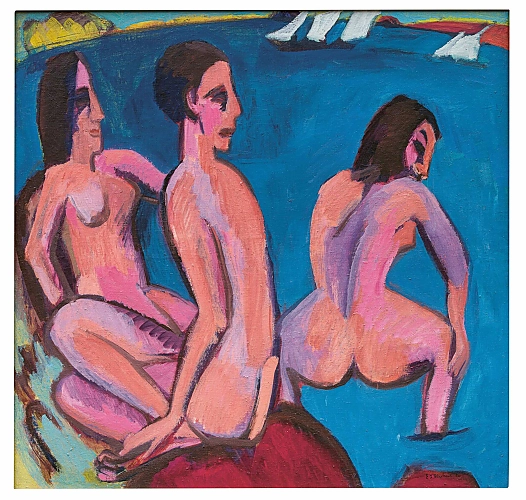

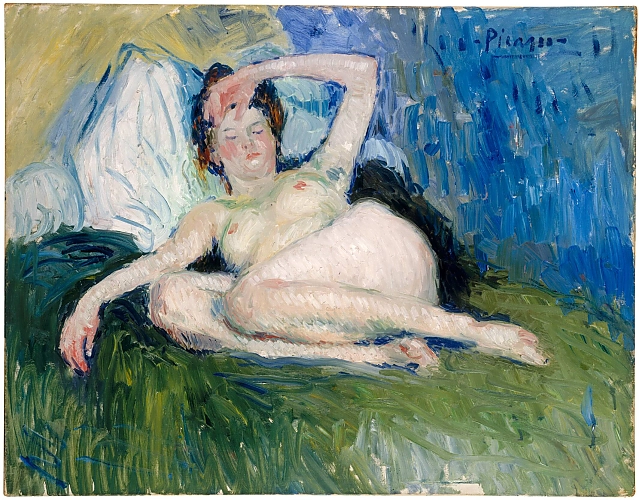

Jeder Künstler ist ein Originalgenie und einzigartig. Es gibt also Tausende einzigartige Originalgenies, die sich vermutlich gegenseitig feindschaftlich hochschätzen. Tatsächlich könnte es für einen Künstler entwürdigend sein, wenn seine Werke mit denen anderer Künstler in Vergleich gezogen werden. Das aber findet tendenziell in jeder Gemeinschaftsausstellung statt. Das Anfang des letzten Jahrhunderts gegründete Museum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) hat es nun gewagt, in Münster zwei Ikonen der Modernen Malerei gemeinsam zu präsentieren: Pablo Picasso und Ernst Ludwig Kirchner. Martin Lüdke hat genau hingesehen.

Man kennt sie. Man erkennt sie, die allermeisten Bilder von Pablo Picasso (1881 – 1973) ohnehin und auch einige der Bilder von Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938), die jetzt im LWL Museum in Münster gezeigt werden. Beide repräsentieren, wenn auch auf unterschiedlicher Ebene, die Klassische Moderne, die, wie man vermuten darf, schon Geschichte geworden ist. Nicht (ganz) vergessen, aber doch schon ziemlich weit weg. Kirchner. Picasso. Einst oft gesehen. Manchmal als ebenbürtig empfunden.

Doch ein wirklicher Einfluss geht nicht einmal von einer Seite aus. Denn der eine, Picasso, hat den anderen, Kirchner, aller Wahrscheinlichkeit nicht gekannt. Kirchner hingegen kannte Picasso sehr wohl. Hat sich aber weder von dessen sozialem Blickwinkel, blaue, rosa Periode, noch vom Kubismus sonderlich beeindrucken lassen. Er ist sich gleichsam treu geblieben.

Und jetzt sind beide in einer überraschenden Konstellation zusammengebracht worden. Hundert Exponate. Darunter auch wahre Ikonen der Kunstgeschichte. Die Betrachtung lohnt sich. Denn die beiden sieht man ja tatsächlich nicht mehr alle Tage.

Und besonders lohnt sich die Erinnerung an ein Motiv, das Picasso in seinen frühen Jahren, nach der Wende ins zwanzigste Jahrhundert, vielfach variiert hat. Eine Gauklerszene, hier: „Das karge Mahl“, eine Radierung von 1904.

Zwei Gestalten. Beide blicken in unterschiedliche Richtungen, sie nach links, er nach rechts. Ihr Blick geht ins Leere. Vor ihnen ein Tisch, darauf ein leerer Teller, zwei leere Gläser, eine – vermutlich – auch leere Flasche. Sie hat ihren linken Arm angewinkelt, ihr Kinn auf die Hand gestützt. Ihre Augen sehen ins Leere. Das Gesicht hager, die dunklen Haare kurz. Wenn überhaupt etwas, dann hat sie ein dünnes, schlappriges Hemd an, in dem ihre Brüste etwas ungleichmäßig hängen. Beide, ausgemergelte Gestalten. Er könnte ein Vorfahre jener Clochards sein, die ein halbes Jahrhundert später auf Godot gewartet haben. Auch der Hut würde passen.

Wir sehen ein Bild des Elends. Doch sein linker Arm liegt auf ihrer Schulter. Seine rechte Hand, mit überlangen, ganz dünnen Fingern hält ihren Arm. Ein Bild des Elends, ja, aber auch ein Bild des Zusammenhalts. Liebe? Solidarität? Und Hoffnung, irgendwo? Hoffnung allein in der Geste des Mannes, der – schützend? – seine Hand über ihre Schulter gelegt, mit seiner anderen Hand ihren Arm berührt. Picasso hat mit diesen Bildern aus seiner „blauen“ und „rosa“ Periode, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, vor und noch während seiner kubistischen Phase, Gaukler, Harlekins, Gestalten gemalt und gezeichnet, die Walter Benjamins Gedanken, dass uns die Hoffnung nur für die Hoffnungslosen gegeben sei, zugleich aufnehmen und dabei aber auch zu dementieren scheinen. Diese Radierung steht hier gewissermaßen am Rande, aber eben für eine Periode von Picassos vielfältiger Arbeit. Picasso hat sich sein langes Leben lang entwickelt. Davon ist einiges hier zu sehen. Kirchner dagegen ist, etwas nüchtern gesehen, sein Leben lang Kirchner geblieben. Wenig Variationen, dafür aber tatsächlich viele gute Bilder. Bereits als Mitbegründer der Künstlergruppe „Die Brücke“, zusammen u.a. mit Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff, 1905 in Dresden (damals studierte er noch Architektur), wurde er bekannt. Später distanzierte er sich von der Gruppe. Auch den Weg zur Abstraktion, den viele seiner Zeitgenossen folgten, wollte er nicht mitgehen.

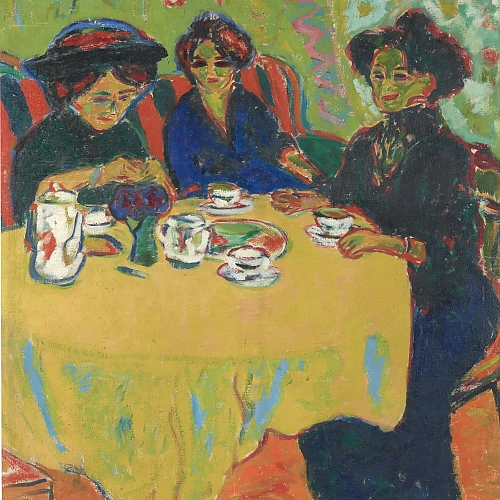

Auch deshalb bleibt der, sagen wir vorsichtig: Erkenntnisgewinn einer Gegenüberstellung Picasso / Kirchner eher überschaubar. Natürlich finden sich, und das keineswegs selten, gleiche oder ähnliche Motive. Auch Übereinstimmungen in Technik oder Komposition. Die finden sich allerdings bei allen bedeutenderen Malern aus dieser Zeit. Kirchners Bild von 1909 etwa, „Dodo am Tisch, Interieur mit Dodo“, wäre auf der großen Show „Matisse. Einladung zur Reise“, vom Herbst 2024 in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel, problemlos als ein frühes Werk des französischen Meisters durchgegangen. Was allerdings nicht mit Kirchners Selbstverständnis in Einklang zu bringen ist. „So süß, so weich“ – wie Matisse, so habe er nie gemalt, meinte er einmal.

Kirchner hatte sich um so lieber als Originalgenie gesehen und deshalb ein Selbstbild entworfen, das seine Einzigartigkeit mit kräftigen Strichen betonte. Zudem erfand er sogar noch einen französischen Kunstkritiker mit dem hübschen Namen Louis de Marsalle, der ihm seine grenzüberschreitende Bedeutung attestieren durfte. Erst 1933 ließ er den Franzosen (nicht mehr über Rhein kommen, sondern) über die Wupper gehen.

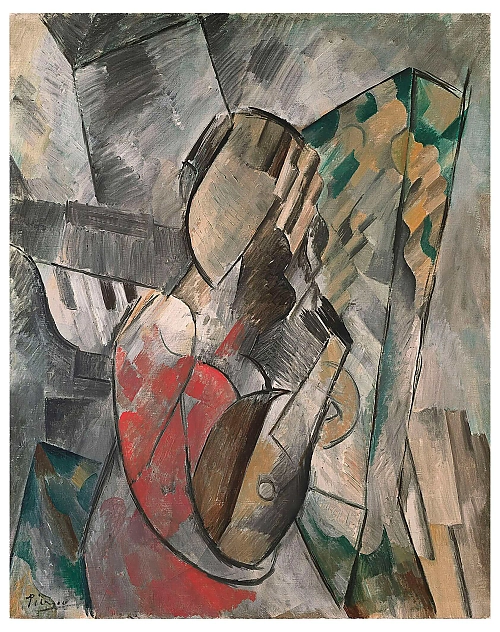

Er war also einfallsreich, und meinungsstark war er ebenfalls. Das hinderte ihn nicht daran, sich gelegentlich bei seinem Kollegen zu bedienen. Man kann es auch Einfluss nennen. Darauf wollte er aber bei Gott nicht angesprochen werden. 1925, zum Beispiel, hatte er in Zürich eine Ausstellung mit Picasso-Bildern besucht. Ein Bild, das bald darauf entstand, lässt deutliche Anlehnungen erkennen. Im Stil, im Motiv. Der Schlawiner Kirchner hat es deshalb vorsichtshalber um einige Jahre zurückdatiert. Aber selbst in diesem Fall gilt: Es sind Bilder ihrer Zeit. Es ist allerdings schwer, bei dem Expressionisten Kirchner eine Entwicklung, gar mit radikalen Brüchen und Wendungen, wie bei Picasso, auszumachen. Kirchner konnte jedenfalls bekennen, er hoffe, „Picassos und meine Arbeiten an einer Wand zu zeigen.“ Vergleichen wollte er sich deshalb mit Picasso nicht.

Der Wunsch wurde ihm jetzt erfüllt: Sie hängen beide an einer Wand, bis Anfang nächsten Jahres erstmal in Münster. Dann ziehen sie weiter nach Davos.

Picasso gilt ja, nicht ganz zufällig, als der Inbegriff moderner Malerei. Denn er verkörpert, was den Prozess der Moderne ausmacht: ihren Progress – neue Sichtweisen, neue Sehweisen. Er wechselt Stile und Formen. Seine Variationsmöglichkeiten – und Fähigkeiten sind einzigartig. Kirchner dagegen bleibt im Grunde der Expressionist als der er, Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts, als Mitbegründer der „Brücke“, angefangen hat.

Im Katalog heißt es dementsprechend: Picasso und Kirchner „strebten unabhängig voneinander, aber innerhalb derselben gesellschaftlichen Umbruchzeit nach einer Erneuerung der Kunst.“ Legt man den Akzent auf „unabhängig voneinander“, ist dem voll zuzustimmen, wobei aber doch noch hinzuzufügen wäre, dass beide in diesem Streben nicht allein gewesen sind. Es war eben eine Umbruchzeit. Historisch, also politisch, sozial, und eben auch ästhetisch. Veränderung auf allen Ebenen.

Das wurde in der Entwicklung der Künste besonders nachhaltig deutlich. Wir können es noch heute sehen, lesen, hören.

Deshalb bleibt die Ausstellung „Kirchner. Picasso“ auch dann interessant, wenn man weniger nach Gemeinsamkeiten, Parallelen zwischen den beiden Malern sucht, und entsprechende Vergleiche anstellt. Schon die Konfrontation von Max Beckmann mit Picasso, letztes Jahr in Wuppertal, soll, wie deutlich zu vernehmen war, ziemlich in die Hose gegangen sein. Man sollte also die Maler betrachten und dabei vor allem auf den prägenden Einfluss der Zeit achten.

Das heißt: Die Reise nach Münster lohnt sich, auf jeden Fall. Über hundert Exponate sind zu sehen. Und die können sich wahrlich sehen lassen.

Katalog:

Kirchner. Picasso

hrsg. Von Katharina Beisiegel

u. Hermann Arnhold.

ISBN: 978 – 3 86832-832-5.

Wienand Verlag

Ausstellung

LWL Museum Münster

bis 18. Januar 2026

Erstellungsdatum: 30.10.2025