MENU

MENU

Lange wurden Künstlerinnen von der Kunstgeschichte weitgehend ignoriert, seltener ausgestellt und seltener besprochen. Frauen aus dem Schülerkreis Max Beckmanns hatten im Vergleich mit ihren männlichen Kollegen deshalb mit erheblichen Widerständen zu kämpfen. Marion Victor porträtiert die Malerin Inge Hergenhahn-Dinand, eine Künstlerin, die sich aus der oft epigonenhaften Schülerschaft Beckmanns heraushob.

Inge Dinand wurde am 14. August 1907 in Darmstadt geboren. Ihr Vater, Paul Dinand, war Heilpraktiker. Auf Drängen ihrer Mutter besuchte sie die Hauswirtschaftsschule in Thale im Harz, bevor sie mit bereits 18 Jahren ihr Kunststudium 1925 bei Peter Rasmussen an der neuen Kunstgewerbeschule (ab 1942 Staatliche Hochschule für bildende Künste – Städelschule) in Frankfurt am Main begann. 1928 wurde sie Meisterschülerin in der Klasse bei Max Beckmann, der sie bis 1932 angehörte. Noch während ihres Studiums nahm Dinand an Ausstellungen teil. Belegt ist ihre Teilnahme 1929 in Berlin an einer Ausstellung junger Künstler im Reckendorfhaus. Paul Westheim, der Kunstkritiker und Kunstsammler, schrieb über die Auswahl, dass lediglich eine Arbeit aus der Klasse Beckmanns, nämlich die von Inge Dinand, von der Jury angenommen wurde, die anderen seien nur „falsche Beckmanns“ gewesen. 1930 waren zusammen mit Werken einer Reihe von Student*innen der Kunstgewerbeschule auch Arbeiten von Inge Dinand zu sehen. R. Diehl schrieb in den Frankfurter Nachrichten: „Relativ am selbstständigsten […] gibt sich die begabte Inge Dinand, in deren Bildern […] das Leben nicht vom Stil erdrückt, sondern eine geistige Einheit erreicht wird.“ Zwei Jahre später, 1932, fand eine Ausstellung in der Galerie Prestel statt. Die kleine Gruppe bestand aus Dinand, Walter Hergenhahn, Theo Garve und Karl Tratt. Wieder stach sie heraus: „Noch bestimmter als bei früheren Gelegenheiten tritt Inge Dinand als die stärkste künstlerische Kraft der kleinen Gruppe hervor. Ihre eindringlich charakterisierten Kinderbildnisse […] sind Dokumente einer charaktervoll sich entwickelnden Begabung […].“ In der digitalen Sammlung des Städel in Frankfurt am Main findet sich ein Kinderbildnis aus den Jahren 1932 bis 1933 von Inge Dinand, das 1933 als Überweisung der Frankfurter Künstlerförderung erworben wurde.

Am 7. Februar 1933 wurde die Ausstellung „Das Junge Frankfurt" im Frankfurter Kunstverein eröffnet, in der auch Dinand vertreten war. Was als nächster Schritt in die Existenz einer freischaffenden Künstlerin geplant war, endete mit der Verfemung ihrer Kunst; zusammen mit den Werken ihres Lehrers wie denen ihrer Mitschüler werden ihre Arbeiten als „entartet“ gebrandmarkt. Im Frankfurter Volksblatt war nun von „Verfallskunst“ und „Erzeugnissen geisteskranker oder schwachsinniger Kinder“ zu lesen. Die Ausstellung wurde nach nur zwei Wochen vorzeitig abgebrochen.

Die Machtergreifung durch die Nazis kam einem Berufsverbot gleich. Inge Dinand zog sich daraufhin erst einmal ins Private zurück. Sie heiratete ihren ehemaligen Kommilitonen und Kollegen Walter Hergenhahn. Ihr Schwiegervater richtete ihr im Dachstuhl des Hauses Gärtnerweg 16 in Frankfurt am Main ein Atelier ein, wo sie ungestört arbeiten konnte.

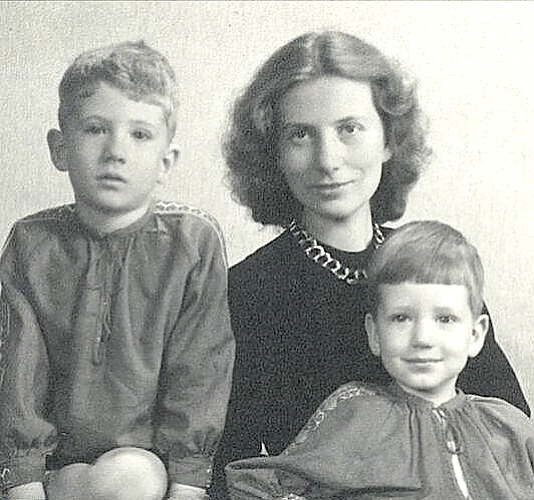

1935 und 1937 kamen ihre Söhne Michael und Kay zur Welt. Regelmäßige Reisen führten Inge Hergenhahn-Dinand nach Sylt. Hier entstand eine Reihe von Aquarellen, die den Krieg überlebte.

Ab 1936 schien sich Inge Hergenhahn-Dinand mit dem Regime arrangiert zu haben: 1936, 1940, 1941 und 1942 nahm sie an offiziellen Ausstellungen teil. Nach der ersten Bombardierung des Gärtnerwegs fand sie mit ihren beiden kleinen Söhnen bei Freunden im Wartheland (heute Polen) Zuflucht. Im März 1944 wurde das Haus im Gärtnerweg vollständig zerstört und damit auch der allergrößte Teil ihres Werkes. Lediglich ein Koffer mit den Sylter Aquarellen überlebte die Bombardierung. Gegen Ende des Kriegs floh Inge Hergenhahn-Dinand mit ihren Kindern zurück in den Westen über Mietzelfelde, Stralsund nach Hamburg. Die Flucht endete 1945 vorerst in Wedel/Holstein.

1946 fand sie zusammen mit den beiden Söhnen und Walter Hergenhahn für die nächsten zehn Jahre ein Zuhause in Nierstein am Rhein, wo ihr Bruder Frithjof Dinand eine Arztpraxis hatte. Aber schon bald gab es Verbindungen nach Frankfurt und Darmstadt, ihrem Geburtsort. Es kamen Kontakte zu der „Neuen Darmstädter Sezession" zustande, an deren Ausstellungen sie ab 1946 immer wieder teilnahm, zum Beispiel auch an der Ausstellung 1950 „Das Menschenbild in unserer Zeit". In der Ausstellung des Frankfurter Kunstvereins 1947 "Frankfurter Künstler der Gegenwart" waren auch wieder Werke von ihr vertreten. Außerdem gehörte sie der Künstlervereinigung „Neue Gruppe Rheinland-Pfalz" an, die Walter Hergenhahn 1954 gründete. Ab Anfang der 1950er Jahre reiste sie regelmäßig nach Spanien und vor allem nach Frankreich. Erst 1956 kehrte sie mit ihrem Mann nach Frankfurt am Main zurück.

Ab 1951 bis 1959 beteiligte Inge Hergenhahn-Dinand sich an den fünf Ausgaben der Wanderausstellung „Farbige Graphik" der Kestner-Gesellschaft Hannover, die von Alfred Hentzen ins Leben gerufen und in zahlreichen Städten gezeigt wurde.

Die Regelmäßigkeit der Teilnahme bezeugt, dass ihre Holzschnitte und Lithografien neben Arbeiten ihrer männlichen Kollegen wie zum Beispiel von HAP Grieshaber, Karl Hartung und Wilhelm Nay durchaus bestehen können. Ihre ganz eigene Bildsprache besticht durch die Herausarbeitung von Strukturen, die den meist landschaftlichen Motiven alles Anekdotische verweigert und sie stattdessen an überzeitliche, abstrakte Formen heranführt, ohne den Gegenstand zu verleugnen.

1958 trennte sich Hergenhahn-Dinand von ihrem Mann Walter Hergenhahn. Nach ihrer Scheidung lebte sie bis 1967 mit dem Architekten Günter Bock zusammen.

Trotz zahlreicher Ausstellungen und überregionaler Anerkennung blieb es für Hergenhahn-Dinand schwierig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb machte sie noch eine Ausbildung an der Werkkunstschule in Offenbach als Weberin. Es folgten Aufträge für Teppiche und Paramente in Kirchen. Außerdem leitete sie ab 1957 Sommerkurse in Malen und Zeichen in Klappholttal auf Sylt. 1965 erhielt sie zusammen mit Georg Heck den Studienfahrtpreis der Heussenstamm-Stiftung und reist in die Provence. 1968/69 versuchte sie, als Galeristin Fuß zu fassen. In ihrer Galerie zeigte sie u. a. Arbeiten von Thomas Bayrle, Karl Kunz und Arnulf Rainer.

Ab den 1970er Jahren wurde ein Bauernhaus im Vogelsberg ihr zweiter Wohnsitz. In dieser Zeit entstand ein umfangreiches Alterswerk, in dem sie bei ihrer ganz eigenen freien malerische Bildsprache blieb, die nach einer Balance suchte zwischen den beiden von ihrem Lehrer Max Beckmann vorgegebenen Grundsätzen der „Ehrfurcht vor dem Gegenstand“ und dem „Gesetz der Fläche“. Es umfasst Landschaftsbilder, Stillleben und Porträts in Öl, Zeichnungen und Radierungen. 1976 gehörte Hergenhahn-Dinand zusammen mit Georg Heck zu den Mitinitiator*innen des Frankfurter Kreises, einer Künstler*innengruppe aus elf seit Langem bekannten, teils befreundeten Künstler*innen, darunter mehrere Beckmann-Schüler*innen: die Bildhauer Hermann zur Strassen, Hans Bernt Gebhardt und Willi Schmidt sowie die acht Maler*innen Karl Degener, Ursula Dittmann, Maria Houben, Gerta Kleist, Ruth Putensen, Susanne Schönberger, Thomas Zach und Georg Heck. Hergenhahn-Dinand stellte die Kundenkartei ihrer Galerie zur Verfügung.

In ihren letzten Lebensjahren lebte Inge Hergenhahn-Dinand im Frankfurter Westend, betreut vor allem von ihrem älteren Sohn und der Familie. Sie starb am 11. Mai 2003 und wurde an der Seite von Walter Hergenhahn auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt.

Weitere Links und Hinweise zu Inge Hergenhahn-Dinand sind auf der Seite Equalpedia

Erstellungsdatum: 21.08.2025