MENU

MENU

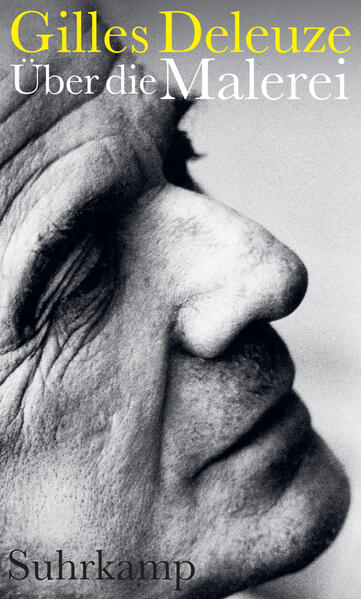

Anlässlich des einhundertsten Geburtstags von Gilles Deleuze hat der Suhrkamp Verlag unter dem Titel „Über die Malerei“ einen Band mit Vorlesungen herausgebracht, die der französische Philosoph zwischen März und Juni 1981 gehalten hat. Ein Gemälde glückt dann, so Deleuze, wenn es eine eigene Realität jenseits narrativer und illustrativer Rahmungen, wie sie die Gesellschaft an es heranträgt, hervorbringt. Diese Perspektive ermöglicht es, das Potenzial von Kunst jenseits gegenwärtiger kulturpolitischer Debatten neu zu bestimmen, schlägt Ursula Grünenwald vor. Deleuzes unkonventioneller und inklusiver Vortragsstil macht die Lektüre zu einem Vergnügen.

Deleuze legt gleich zu Beginn der ersten Vorlesung im März 1981 sein philosophisches und persönliches Erkenntnisinteresse an der Malerei offen: „Ich bin mir nicht sicher, ob die Philosophie was auch immer zur Malerei beitragen kann. Keine Ahnung. Also stelle ich die Frage umgekehrt, nämlich nach der Möglichkeit, dass die Malerei etwas zur Philosophie beitragen kann […].“ Mit der vergnügten Formulierung, dass es glückliche Augenblicke für ihn sein werden, wenn philosophische Begriffe dank der Malerei in einem für ihn neuen Licht erscheinen, kommt er mit einem beherzten „Gut, versuchen wir’s“ zu seinem Ausgangspunkt, der Katastrophe in der Malerei.

Mit Formulierungen wie „es liegt an euch zu sehen, ob etwas passt“ setzt Deleuze den partizipativen, nicht-hierarchischen Ton, der seine Vorlesungen auszeichnet. Dieser gründet in Deleuzes langjähriger Lehrtätigkeit am Centre universitaire experimental de Vincennes, das als Reaktion auf die Studierendenproteste von 1968 als innovative Lehranstalt gegründet worden war. Dort konnten nicht nur Studierende, sondern auch Menschen ohne formale Bildungsqualifikationen und Fachkenntnisse Seminare besuchen.

Ausgehend von William Turners Malerei um 1860 entwickelt Deleuze seine These von der besonderen Affinität der Malerei zur Katastrophe und zum Chaos. Als Katastrophe, Chaos oder auch Graupunkt beschreibt Deleuze den Moment im künstlerischen Schaffen, an dem die Malenden ihre bisherigen visuellen Koordinaten, ihre selbst entwickelten Routinen wie auch gesellschaftliche Klischees, aufgeben und dadurch einen Nullpunkt erreichen.

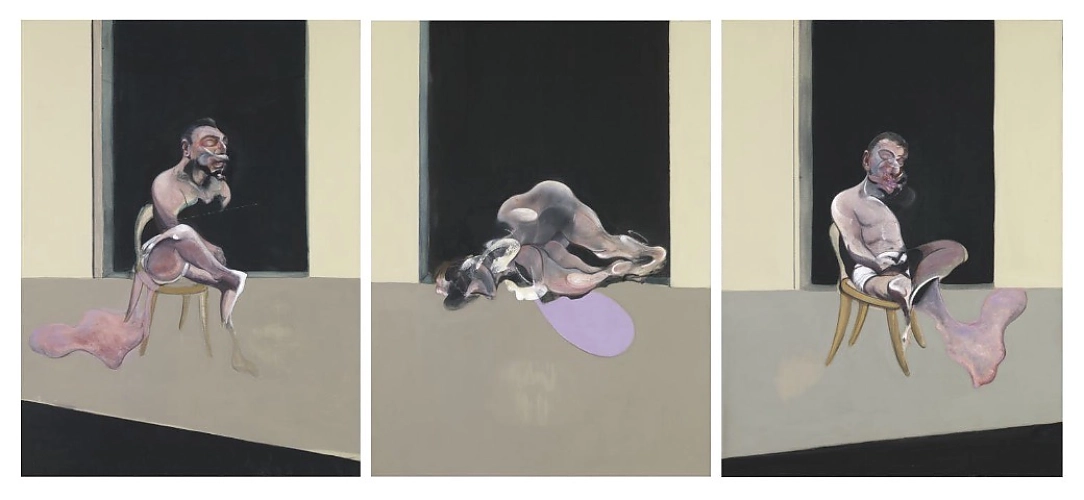

Deleuze schließt Ausführungen zu Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Klee und Francis Bacon an, für die er sich explizit nicht – wie zu erwarten wäre – auf deren Gemälde, sondern auf schriftlich verfügbares Material wie Künstlerkommentare und biografische Schriften stützt. Wen diese Quellenauswahl verblüfft, wird noch mehr über die malerischen Positionen irritiert sein, die Deleuze in seiner Vorlesung versammelt. Werke von Frauen lässt er ebenso außer Acht wie außereuropäische und Nicht-Westliche, zeitbasierte und skulpturale Arbeiten, von denen wichtige Impulse für die relationale Kunst der 1990er und 2000er Jahre sowie die ökologisch-sensitiven Positionen der Gegenwart ausgegangen sind. Insbesondere formulieren diese Positionen Ideen des Bezogenseins, Gemeinschaftlichen und der Fürsorge, statt wie die von Deleuze diskutierten Künstler radikal Neues anzustreben. Und doch folgt man dem Philosophen gerne, fast ein bisschen aufgeregt, zurück in die 1980er Jahre: Lässt man sich auf den malereizentrierten Blick des poststrukturalistischen Denkers ein, so tritt der chaotisch-schöpferische Prozess hervor, von dem aus Kunst als Gegenpol zur festgezurrten Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt werden kann.

Das Unruhepotenzial ästhetischer Praktiken stellt sich in Deleuzes Befragungen der Malerei als eine immer wieder neu zu ermittelnde Größe dar. Deleuze nähert sich den Bildern über eine minutiöse Beschreibung der Maltechniken und Handhabungen von Farbe. Er löst die Malerei gewissermaßen in ihre Elementarteilchen auf und betont: „Malen besteht nicht darin, über irgend etwas zu informieren; vielmehr darin, die molekulare Materie der Malerei zu erfinden.“

In seinen Ausführungen klingen Ideen an, die er bereits in der 1980 gemeinsam mit Félix Guattari veröffentlichten Schrift „Mille Plateaux“ formuliert hat. Auch dort beschreibt er das Vermögen der getröpfelten Linie Jackson Pollocks, ein dynamisches Raumgefüge, einen „glatten Raum“, herzustellen. Pollocks Malweise steht in „Mille Plateaux“ exemplarisch für andere künstlerische und handwerkliche Techniken, die gesellschaftlich gesetzte Koordinaten auflösen und eine fluide Ordnung schaffen.

Es ist diese Nähe zum Chaos, die Deleuze an der Malerei interessiert. Er führt sie auf die Spannung zurück, die zwischen dem visuellen Konzept des Malers und der praktischen Ausführung, also zwischen Auge und Hand, besteht. Diese unauflösliche Spannung kann sich etwa in einem Bündel von Strichen manifestieren, die keine visuelle Form und damit auch keine narrative Bedeutung annehmen. Deleuze Faszination für Kräfte, die auf Körper und Objekte einwirken, erklärt auch sein besonderes Interesse an der Malerei Francis Bacons, der er zeitgleich zu seinen Vorlesungen eine eigene Schrift gewidmet hat.

Von Bacon übernimmt Deleuze den Begriff des Diagramms und bezeichnet damit zunächst das partielle Verwischen und Verschieben von Formen auf der Leinwand. Er zitiert Bacon, der ein Gesicht wie ein Diagramm handhabt, den Mund quer über das Gesicht verschiebt und seine Form nach Belieben variiert. Diese Deformation eines Bildobjekts durch ein vom Künstler ersonnenes Diagramm bezeichnet der Philosoph als Katastrophe, die in die figurativen Gegebenheiten hereinbricht und vorgängige Klischees hinwegfegt. Bei van Gogh sind es nach Deleuze die kleinen Pinselschraffuren, die die Formen im Sinne eines Diagramms variabel machen.

Entschieden lehnt Deleuze die Vorstellung der weißen, unberührten Leinwand ab. Er betont, dass deren Fläche immer schon mit vielfältigen persönlichen und kollektiven Vorstellungen – Klischees – bedeckt sei und weitet das Vorhandensein dieser omnipräsenten Gespenster, wie er sie nennt, zur Kritik am bürgerlichen Kulturbetrieb aus. Insbesondere kritisiert er, dass künstlerische Innovationen von diesem umgehend absorbiert und damit als Klischees reproduziert würden. Was hätte Deleuze, fragt man sich unweigerlich, zur Bildproduktion und -reproduktion der sozialen Medien gesagt?

Jenseits der gespenstergleichen Klischees lockt im Malprozess die Belohnung das Verstehens, wie Deleuze verspricht. Um das Verstehen in der Malerei zu erläutern, bezieht sich Deleuze auf den Schriftsteller D. H. Lawrence, der mit dem wunderbaren Ausdruck der „Apfligkeit des Apfels“ Cézannes intuitives Verstehen und Darstellen der realen Frucht beschreibt. „Einen Apfel verstehen heißt“, so Deleuze, „ihn als Faktum sich ereignen zu lassen“, und betont, dass Cézanne dieses intuitive Verstehen bestenfalls noch auf Krüge, nicht jedoch etwa auf menschliche Figuren habe übertragen können. Cézanne habe deshalb auch seine Frau wie einen Apfel gemalt, um die mit dem Frausein verbundenen Klischees zu umgehen. Nun kann man auf den Schulterschluss des Philosophen und mit einem Maler des späten 19. Jahrhunderts mit Befremden reagieren, und doch sind es diese und ähnliche Beobachtungen von Deleuze, die die Charakteristika der bürgerlichen Repräsentationskultur offenlegen und zu weitergehenden Fragen anregen, etwa zu den Stereotypisierungen, die in der Kunst und ihrer Vermittlung zum Tragen kommen.

Doch was interessiert Deleuzes an der Malerei? Die Frage „Warum Malerei heute?“, formuliert er ebenso explizit wie rhetorisch in Rekurs mit Bezug auf Wassily Kandinsky, Mitbegründer der Bewegung Blauer Reiter und zentrale Figur des Bauhauses: „Unsere Welt ist Tumult und Chaos. Kandinsky spricht ständig davon. Warum Malerei heute? Setzt dafür ein, was immer ihr wollt, alle modernen Stereotypen, von der Atombombe bis zum Zustand der Städte, zur Umweltverschmutzung, all das … Tumult und Chaos. Warum Malerei heute? Weil die Malerei vermutlich in dem Maße ihre Daseinsberechtigung finden würde, in dem sie nicht nur das Chaos beschwört, sondern sich direkt mit ihm konfrontiert, um daraus eine Art von – riskieren wir das Wort – moderner Ordnung hervorgehen zu lassen.“ Der emphatische Ton Deleuze verblüfft ebenso wie die Aktualität seiner politischen Diagnose. Vor allem aber ist es das von ihm beschriebene Vermögen der Malerei – wie der Kunst im Allgemeinen –, sich mit dem Chaos der Welt zu konfrontieren, ohne es ordnend und kontrollierend auszulöschen, dessen gesellschaftliche Reichweite gar nicht überschätzt werden kann.

Nach Deleuze findet die Malerei in der Katastrophen-Zone zu sich selbst: In dem Vermögen der Malerei, ihr eigenes „Faktum“ zu schaffen, liegt ihre Eigengesetzlichkeit begründet. Kunst verfügt über die Fähigkeit, eine Welt jenseits vorgängiger Narrative und Bilder zu formen. Diese dynamische Vorstellung von Kunst ist gerade auch für die erbitterten Positionskämpfe der Gegenwart – für oder gegen eine Konfliktpartei – von immenser Bedeutung. Zugleich ist Deleuzes Argument weit von einem konservativen Kunstbegriff entfernt, der politische Enthaltsamkeit fordert. Eine Kunst, die sich im Sinne Deleuze‘ der Katastrophe und dem Chaos aussetzt, weist gesellschaftliche Instrumentalisierungsversuche jeder Art zurück. Wo, so ist immer wieder zu fragen, lauern Klischees? Wo verpflichtet sich Kunst Vorannahmen, die sie stillstellen, statt ihr Potenzial zu stärken, über Polarisierungen hinauszudenken? „Über die Malerei“ erinnert die Kunstwelt daran, etablierte Praktiken und Standards wieder und wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Gilles Deleuze

Über die Malerei

Vorlesungen März bis Juni 1981

Aus dem Französischen von Bernd Schwibs

432 S., geb.

ISBN: 978-3-518-58825-3

Suhrkamp Wissenschaft, Berlin 2025

Erstellungsdatum: 10.09.2025