MENU

MENU

Pogrom, Holocaust, Antisemitismus, Hamas – das Entsetzen darüber lädt nicht gerade dazu ein, damit Scherz zu treiben. Was aber können Satiriker anderes tun? Das Nadelöhr, durch das sie finden müssen, ist winzig, und der Grat ist fadenschmal. Im Berliner Satyr Verlag ist ein Sammelband erschienen, dessen Texte auf diesem Weg balancieren. Und Ewart Reder hat ihn gelesen.

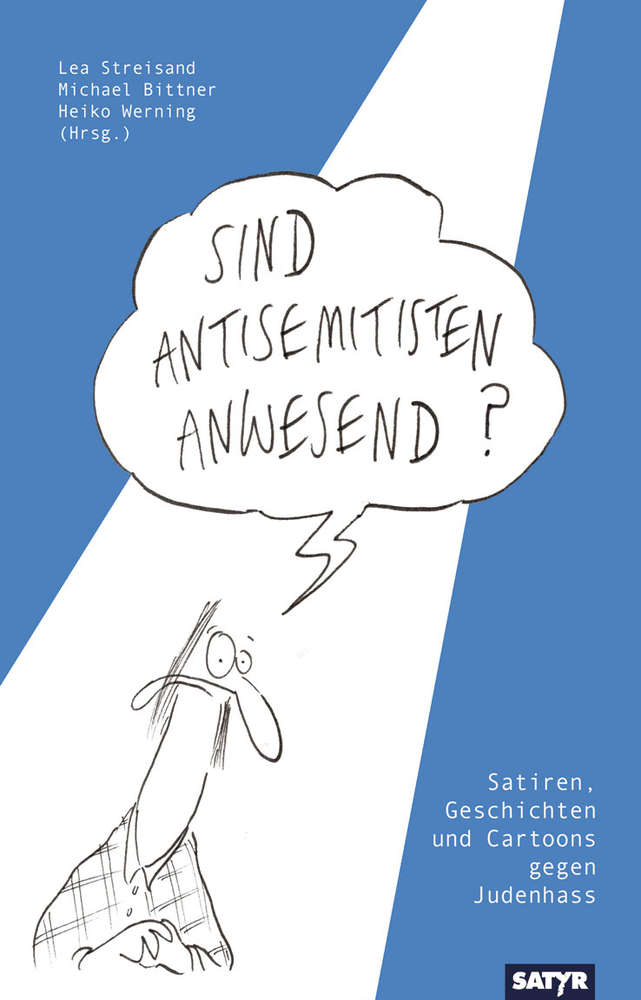

In den Geschichtsbüchern wird 10/07 es nicht schaffen, 09/11 von seinem Spitzenplatz unter den historischen Wendemarken zu verdrängen. Al-Qaida schlägt Hamas, beziehungsweise die USA und wie es ihnen geht, bleiben das weltweit Wichtigste. Fragt man aber, wie sehr die Beziehungen beliebiger unbeteiligter Menschen zueinander durch ein Ereignis verändert wurden, und zwar weltweit, sieht es anders aus. Das barbarische Massaker von Hamas & Friends an israelischen Zivilisten vor etwas mehr als einem Jahr war ein Wirkungstreffer gegen die mentale Gesundheit der Menschheit. Lea Streisand, Michael Bittner und Heiko Werning haben ihn pariert, geben achtzig Geschichten und Cartoons gegen Judenhass heraus und fragen mit dem Titel das Publikum: „Sind Antisemitisten anwesend?“

Die Frage musste Radiokolumnistin und Lesebühnenveteranin Streisand sich anhören, als Veranstalter zu klären versuchten, weshalb Tage nach dem siebten Oktober eine Lesung Streisands niedergebrüllt wurde. Schockiert waren die Herausgeber davon, wie unbeeindruckt nach dem Hamas-Attentat verschiedenste Stimmen sich zu einem Chor des Antisemitismus vereinigten. Trotzig machten die drei das vorliegende Buch. „Worte finden“, wie Jess Jochimsen seinen Beitrag nennt, war für die Autoren unterschiedlich schwer. „Wer einen Funken Anstand im Leibe hat, hält doch mal inne und vor allem die Klappe“, dachte Jochimsen. Andere griffen wohl eher unanständig in die Schublade und schickten, was sie zum Thema immer schon mal sagen wollten. Einzelnes wirkt unempathisch und unterkomplex wie das, was kritisiert werden soll, ganz so dick hätte der Band nicht werden müssen. Das Allermeiste jedoch ist lesenswert, besonders liebenswert das, was mit eigenen Fehlern aufzuräumen versucht wie Volker Surmanns Revision der verschiedenen Palästinensertücher, die seit Kindertagen unten in seinem Kleiderschrank liegen: „Meine betuchte Jugend“.

Dass der Holocaust vorkommt, ist richtig. Die Tatsache, dass er von Deutschen verübt wurde, scheint neuerdings ein Grund zu sein, ihn als nebensächlich abzutun im Sinne des unsäglichen „Free Palestine from German Guilt!“ Palästina gehört allen, endlich dürfen auch Deutsche wieder ihre Weltgenesungswünsche ausleben, freut sich Deutschland. Der Holocaust ist das Grausamste, was Menschen in dem Selbstverrohungsexperiment namens Geschichte getan haben. Den heute lebenden Juden in der ganzen Welt ist er als Teil ihrer Identität aufgezwungen, – das heutige Deutschland hin oder her. Aufgabe aller fühlenden Menschen bleibt es, sich zu erinnern, wie jüdische Biographien in Europa umgebogen, verstümmelt, ausgelöscht wurden. Björn Högsdal tut dies auf beeindruckende Weise, wenn er und seine kleinen Kinder vor einem Stolperstein darüber nachdenken, wie das zehnjährige Leben, von dem der Stein spricht, verlaufen sein könnte.

Dass noch mehr Texte sich mit Israel und Palästina beschäftigen, leuchtet ein. Der öffentliche Streit um das Thema ist die Hintergrundmusik, vor dem die verschiedenen Antisemitismen ihre neuesten Arien singen. Mit mehreren Autoren staunt man, dass jeder Zweite sich heute zutraut, den Nahostkonflikt zu lösen. „Es gibt manchmal politische Situationen,“ schrieb Alexander Roda Roda vor hundert Jahren, „so verwickelt, dass man sie gar nicht falsch genug beurteilen kann.“ Kritik an Israels Politik und seiner Kriegsführung üben die Herausgeber im Vorwort selbst. „Aber einem Land Frieden und eine bessere Regierung zu wünschen, ist etwas fundamental anderes, als nach dessen Zerstörung zu rufen.“ Eine schöne Gratwanderung gelingt Hartmut El Kurdi in seinem Essay „Keine Antisemiten, nirgends“, der, dem ironischen Titel gemäß, die Heuchler aufstört und gleichzeitig darauf besteht, dass die meisten Menschen fähig sind, mit allen anderen in Frieden und Respekt zusammenzuleben – Beispiele aus Israel inklusive. Warum kritiklose Israelfreundschaft keine ist, dass sie verantwortungsloser sein kann als Feindschaft, erklärt Elke Wittich in ihrer Kurzdystopie „Berlin, 12. Oktober 2035“. Eine nicht minder lumpige ‚Neutralität‘ spießen Hauck & Bauer auf mit einem Cartoon, dessen Sprechblasen zitiert seien: „Ich bin kein Nahostexperte.“ „Aber du musst doch kein Nahostexperte sein, um dich zum Existenzrecht Israels zu bekennen.“ „Ja … äh … ich … Ich bin kein Existenzrechtsexperte.“ Überhaupt sind die Cartoons eine Macht in dem Buch.

Schmerzhaft, aber unerschrocken, behandeln mehrere Autor:innen den linken Antisemitismus – Oxymoron, das dieser eigentlich sein sollte. Kein politischer Zusammenhang ist so unter die Palästinadampfwalze geraten wie ‚die Linke‘, von der sich kaum sagen lässt, was sie noch weiter sein will. Grundsätzlich fest an der Seite aller Ausgegrenzten, fern allem Nationalismus oder politischem Religionsgedöns steht sie nicht mehr. „Wenn es Juden gibt, die Schutz bei der Rechten suchen“, schreibt das Vorwort, „dann liegt das auch daran, dass sie der gesellschaftlichen Linken nicht vertrauen.“ Kluge Wortwahl, dieses „gesellschaftliche Linke“. Eine politische Kraft mit klarem Gegenentwurf zum Bestehenden ist die Linke kaum noch. Ihre Ehemaligen setzen stattdessen auf mikroskopische Verbesserungen des Zusammenlebens, öfters zum persönlichen Vorteil und ohne erkennbares Angebot an die schlechtverdienende Mehrheit. „Im Gehirn von Judith Butler (eine gescheiterte Satire)“ erlebt Markus Lieske die Judenverdrängung aus dem akademischen Smalltalk. Bitterböse verfolgt Clint Lukas das Treiben in den Redaktionsräumen und After-Work-Kneipen einer linken Medienszene, die Nachrichten über israelbezogenen Antisemitismus unverfroren zensiert („Aufstieg und Fall eines Stadtmagazins“). Noch böser wird es in einer Satire des Satyr-Verlegers, Weddinger „Brauseboys“ und bald muss man sagen: Doyens der deutschen Satire, Volker Surmann. Die taz, die seinen Text erstveröffentlichte, bezahlte das mit gekündigten Abonnements. Ein Vielfaches an Leserstimmen, so sei ergänzt, äußerte sich euphorisch zustimmend. „Ein Regenbogen für Palästina“ schildert das Zustandekommen eines „Dahlemer Call for Peace in Palestine“, mit dem ein genderqueeres Kollektiv von Studierenden sich für ein genderqueeres Kalif*inat Palästina (from the river to the sea) ausspricht und Israels Bürger dabei irgendwie vergisst. Das ist Satire, die mit Fünferkette angreift und im Zehnsekundentakt trifft zum Kantersieg über eine Dummheit, der schon länger mal gesagt gehörte, was sie ist.

Nicht besser ergeht es dem islamischen Judenhass, für die meisten Muslime ein No-Go – und doch so da wie linker Antisemitismus. Gleich mehrfach schlendern wir am siebenten Oktober über die Neuköllner Sonnenallee und verkosten Baklava. „Fuck Hamas“ überschreibt Jessica Ramczik ihren Besinnungsaufsatz und meint, „dass man auch einfach so Israel gut und die Hamas scheiße finden darf.“ Heiko Werning erzählt, wie er als Schüler „Interrail machen“ wollte nach Marokko, wegen seiner strengen Eltern aber nur nach England durfte und dort von ebenfalls Interrail machenden Marokkanern zu Adolf Hitler beglückwünscht wurde. Dieser Autor kann erzählen und ist so uneitel, dass auch fremder Putz unter seiner Umarmung abblättert. Ja, gegen Juden gehetzt wird nicht erst seit einem Jahr. Patentrezepte dagegen – wie ein Israelbekenntnis als Eintrittspreis zur deutschen Staatsbürgerschaft – beruhigen nur Politiker, die nichts berührt (erläutert Ramona Ambs).

Noch mal Roda Roda: „Aus dem Antisemitismus kann erst etwas Richtiges werden, wenn ihn ein Jude in die Hand nimmt.“ Den Band würzen jüdische Stimmen mit Sarkasmus und Beobachtungsgenauigkeit. André Herzbergs Meditation „Sie sind gescheitert, lasst uns essen“ lädt bei aller Tapferkeit dazu ein, erst mal so traurig zu werden, dass Tapferkeit gefragt ist. „Sich abfinden heißt, mit dem leben zu lernen, was du nicht ändern kannst.“ Ja, sagt man instinktiv zu Buddhazeugs wie dem. Nein! schreit man dann, niemals! Einem fällt ein, dass ein grundloser und mörderischer Hass auf bestimmte Menschen gemeint ist, die an allem schuld sein sollen, weil das so schön einfach ist. Und irgendwann sagt man wieder ja. Wenn man sich erinnert, dass dieser Hass schon seit über tausend Jahren geschürt wird. Lernunfähige Dummheit hat den Lohn, protzen zu können damit, seit wann dumme Menschen sie schon praktizieren. „Geht es den Juden gut, ist das schlecht für die Juden, weil niemand will, dass es ihnen gut geht. Geht es den Juden schlecht, wäre das gut für die Juden, wenn es ihnen dann nicht so schlecht ginge.“, schreibt Alexander Estis in „Was bedeutet das für die Juden?“, verknotet seine Gedanken zu den vielleicht witzigsten Seiten des Buchs. Und kommt zuletzt unerwartet auf die Postmoderne: „Einige Menschen wollen uns weismachen, dass nichts etwas bedeute: Das Gesagte bedeutet nicht das Gemeinte, das Gemeinte bedeutet nicht das Verstandene. Die Wörter bedeuten nichts, die Zahlen bedeuten nichts, Geschichten sind keine Warnungen, Vergangenheit ist vergangen, Pogromstimmung bedeutet kein Pogrom. Sie wollen nicht wissen, was die Dinge bedeuten, und sie wollen erst recht nicht wissen, was die Dinge für die Juden bedeuten.“ Diese Menschen mussten nie so genau lesen, dass sie durch das Verstandene überleben konnten. Avant la lettre nannte Walker Percy die Postmoderne eine „Wüste aus Theorie und Konsum“, in ihr seien die Juden „das einzige Zeichen“. Das Zeichen bedeutet zunächst mal, dass genaues Lesen und Erinnern kein Hexenwerk sind, sondern menschenmöglich.

Lea Streisand, Michael Bittner, Heiko Werning (Hrsg.)

Sind Antisemitisten anwesend?

Satiren, Geschichten und Cartoons gegen Judenhass

384 S., geb.

ISBN-13: 978-3910775183

Satyr-Verlag, Berlin 2024

Bestellen

Erstellungsdatum: 28.12.2024