MENU

MENU

„Heinrich Simon hat mir erzählt, Sie seien schön, Künstlerin und Jüdin, – wann kann ich Sie treffen?", heißt es in Kasimir Edschmids erstem Brief an Erna Pinner. Was folgt, sind zwanzig Jahre gemeinsamer Reisen durch die halbe Welt nach Afrika, Südamerika, Italien, die Erna Pinner mit ihrer Kamera und in Zeichnungen festhält. 1935 flieht Erna Pinner vor den Nationalsozialisten nach London und muss ganz neu anfangen. Barbara Weidle hat die Künstlerin und Weltreisende porträtiert.

Erna Pinner studierte Malerei am Städelschen Kunstinstitut Frankfurt, bei der Frankfurter Künstlerin Ottilie W. Roederstein, bei Lovis Corinth in Berlin und an der Académie Ranson, Paris, bei Maurice Denis, Felix Vallotton und Paul Sérusier. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte sie nach Frankfurt am Main zurück und schuf in den Kriegsjahren beinahe lebensgroße Groteskpuppen. Gleichzeitig begann sie, Tierskizzen im Frankfurter Zoo zu machen und Kostüme und Bühnenbilder zu entwerfen. In den 1920er Jahren reiste sie mit ihrem Lebensgefährten Kasimir Edschmid durch Frankreich, Italien, Griechenland, Korsika, Palästina, Ost- und Südwestafrika und Lateinamerika. Ihre Illustrationen erschienen in den Reisebüchern Kasimir Edschmids sowie Illustrierten und Tageszeitungen. Auch eigene Texte publizierte sie in Illustrierten und Zeitungen. Ein eigenes Reisebuch veröffentlichte Pinner 1931 im Erich Reiss Verlag, Berlin. 1935 musste sie als Jüdin Deutschland verlassen. Sie emigrierte nach London, wo sie Verwandte mütterlicherseits hatte. Dort baute sie sich unter schwierigen Bedingungen eine neue Existenz als Illustratorin von populärwissenschaftlichen Büchern auf, vor allem über Tiere.

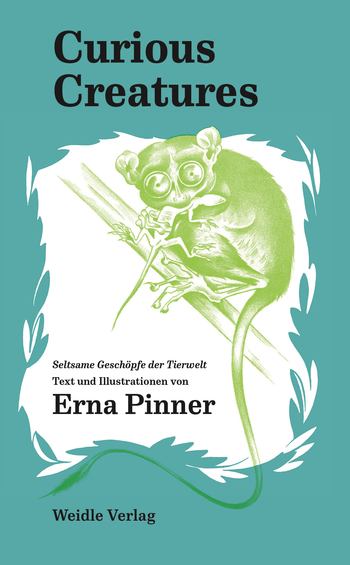

1951 erschien von ihr selbst verfasst und illustriert Curious Creatures, ein Buch über Merkwürdigkeiten im Tierreich, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Ihre erste Einzelausstellung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg fand 1997 im Bonner August Macke Haus statt. In erweiterter Form wurde diese Ausstellung 2004 in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt und 2005 in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig präsentiert. Die Verfasserin des vorliegenden Textes war die Kuratorin der Ausstellung. 2023 rückte die Künstlerin erneut ins öffentliche Bewusstsein in der Ausstellung des Jüdischen Museum Frankfurt „Zurück ins Licht. Vier Künstlerinnen – Ihre Werke. Ihre Wege“ (Kuratorin: Dr. Eva Sabrina Atlan).

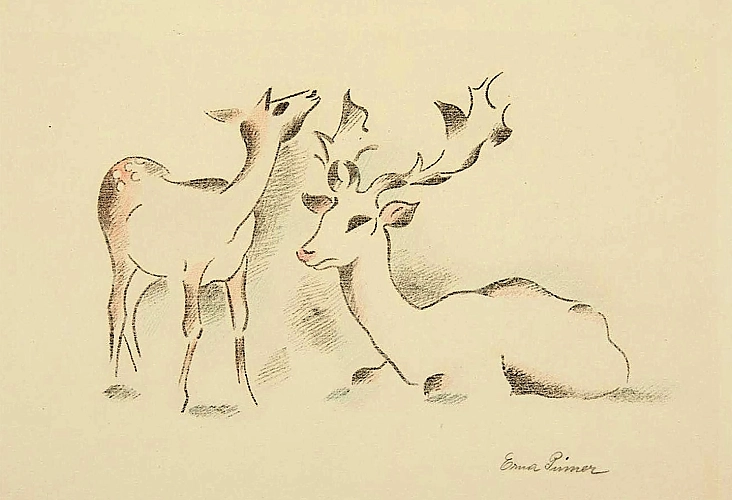

Eine Polioinfektion, die sie sich beim Zeichnen auf einer Schweinefarm zugezogen hatte, zwang Erna Pinner 1919, die Malerei aufzugeben und sich ausschließlich der Zeichnung und Illustration zu widmen. Das Schweinebuch mit Texten und Illustrationen von Erna Pinner erschien 1922 im Verlag Erich Reiss, Berlin. Als Tierzeichnerin machte sich Pinner, die mit Renée Sintenis befreundet war, in diesem Jahrzehnt einen Namen. Ihr Büchlein Tierskizzen aus dem Frankfurter Zoo, 1927, lag im Zoo an der Kasse. Sie hatte Ausstellungen mit der Darmstädter Sezession, deren Mitglied sie war; in den Galerien von Alfred Flechtheim in Berlin und Frankfurt, und sie stellte mit der GEDOK Frankfurt aus. Mit ihrem Reisegefährten Kasimir Edschmid bildete sie ein glamouröses Künstlerduo. Fast alle Reisebücher Kasimir Edschmids enthielten ihre sehr eigenständigen Stadt- und Landschaftsveduten, die sie mit wenigen Strichen auf das Papier hauchte. Einige Bücher Edschmids erschienen mit Fotografien von Erna Pinner. Ihre Rolleiflex nahm sie auf Reisen immer mit.

Durch ihren Verleger Erich Reiss traf sie 1931 Gottfried Benn, mit dem sie eine tiefe, aber wegen seiner vorübergehenden Sympathie für den Nationalsozialismus unterbrochene Freundschaft verband. Ihr Buch Ich reise durch die Welt, das im selben Jahr veröffentlicht wurde, zieht gewissermaßen ein Resümee ihres Unterwegsseins in der Welt, das durch den aufziehenden Nationalsozialismus ein jähes Ende fand. 1932 schrieb Pinner einen Beitrag in der Kölnischen Zeitung, „Die Männer als starkes und schwaches Geschlecht“, der ihre frauenemanzipatorische Grundhaltung deutlich macht.

Im Oktober 1935 verließ Erna Pinner Frankfurt am Main, ihr Atelier, ihr altes Lebe, um sich in London in Sicherheit zu bringen vor den Verfolgungen der Nationalsozialisten. Mitnehmen konnte sie nur Papierarbeiten, Kleinformatiges, Fotografien und Bücher. Ihr frühes Werk musste sie zurücklassen. Es sollte bei einem Bombenangriff auf ihr Elternhaus in der Bockenheimer Landstraße zerstört werden. Ihre Beziehung zu Kasimir Edschmid, der als deutschsprachiger Autor nicht nach England emigrieren wollte, zerbrach. Dennoch blieben beide einander lebenslang in Freundschaft verbunden.

Im Londoner Stadtteil Hampstead, in dem sich viele Emigrant*innen aus Deutschland und Österreich ansiedelten, fand die Künstlerin eine kleine Zweizimmerwohnung, in der sie bis an ihr Lebensende (1987) unter bescheidenen Bedingungen leben und arbeiten sollte.

Als 45-Jährige musste sich die Künstlerin in England noch einmal neu erfinden. Niemand hatte auf sie gewartet, viele andere Emigrant*innen suchten gleichfalls einen Platz in der englischen Gesellschaft, und vor allem einen Job. Dass es ihr gelang, lag an ihrer Energie, Hartnäckigkeit, Disziplin und an ihrem sozialen Talent. Glück hatte sie auch. Die frühe Begegnung mit Julian Huxley, dem Direktor des Londoner Zoos, ebnete ihr den Weg in die „London Zoological Society“. Auch wandte sie sich intensiv naturwissenschaftlichen Studien zu. Bald schon hatte sie erste Illustrationsaufträge für Tierbücher und populärwissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel für Animal Favourites von D. Seth Smith oder die Anfrage, eine Doppelseite für den neuen Zooführer von 1937 zu gestalten. 1939/40 schuf sie den Schutzumschlag und Illustrationen zu Felix Saltens Bambi’s Children. Aber diese Aufträge reichten nicht zum Leben. Während des Zweiten Weltkriegs hielt die Künstlerin sich mit der Produktion von Grußpostkarten und Tieren aus Wachstuch über Wasser. Und sie hielt Brandwache, während des „Blitz“, mit ihrer Freundin, der Bildhauerin Anna Mahler.

Ihr hingehauchter Zeichenstil änderte sich bald zu einer naturnäheren, gleichwohl immer noch sehr künstlerischen Darstellung. Charakteristisch für ihren Umgang mit Illustrationsaufträgen ist eine systematische Recherche in Bibliotheken und zoologischen Gärten und ein intensives Einarbeiten in die Thematik. So vertiefte sich Erna Pinner für The Corridor of Life von W. E. Swinton in paläontologische Studien. Das Resultat waren anschauliche, geradezu lebendige Bilder von verschiedensten Saurierarten, oft ergänzt um feine Landschaftsfragmente, die an ihre frühen Arbeiten erinnerten.

Genauigkeit und der Wunsch, die Lesenden zu unterhalten, zeichnen Erna Pinners erstes eigenes Buch in England aus. Curious Creatures erschien 1951 bei Jonathan Cape in London. Seltsame Geschöpfe der Tierwelt wie zum Beispiel Vierfüßler, die fliegen, Camouflage, Insekten mit sonderbaren Körperformen und Lebensgewohnheiten werden in diesem unterhaltsamen Buch beschrieben. Es ist ihre erfolgreichste Publikation und wieder eine Art Resümee ihres Könnens. Es wurde ins Französische, Dänische, Schwedische und Niederländische übersetzt und erschien auch in den USA. Die deutsche Übertragung besorgte die Autorin selbst.

Neben ihrer Tätigkeit als Illustratorin verfasste die Künstlerin ab 1948 wissenschaftsjournalistische Beiträge für die Zürcher Zeitschriften Die Tat und Die Weltwoche. Bis zu ihrem 90. Geburtstag 1980 veröffentlichte Erna Pinner Artikel und Illustrationen. Am 5. Mai 1987 starb sie weitgehend vergessen in London, zehn Jahre vor ihrer Wiederentdeckung.

Weitere Links und Hinweise zu Erna Pinner sind auf der Seite Equalpedia

Erna Pinner

Curious Creatures

Seltsame Geschöpfe der Tierwelt

Mit einem Nachwort von Barbara Weidle

320 S., geb., 13 x 20,5 cm

ISBN 978-3-8353-7565-9

Weidle Verlag, Wallstein, Göttingen 2022

Erstellungsdatum: 12.07.2025