MENU

MENU

Gälte es, einen Theaterdirektor zu erfinden, so ähnelte er sicher Claus Peymann, der nun, 88-jährig, gestorben ist: ein Bühnentier mit Leib und Seele, unerschrocken, provozierend und phantasievoll. Das künstlerische Engagement schloss für Peymann das politische mit ein. Seine Selbstauskünfte, die uns dankenswerterweise der Alexander Verlag als Auszug aus dem Buch „Mord und Totschlag“ überlassen hat, beziehen sich auf Peymanns Arbeit am Frankfurter TAT in den Jahren 1965-1969.

Mai 2016

Der Lektor, Dramaturg und Regisseurskollege Karlheinz Braun war einer meiner Entdecker, wahrscheinlich der Wichtigste. Braun war damals schon Leiter des Frankfurter Suhrkamp Theater Verlags. Wir kannten uns aus Studententheater-Zeiten. Das T A T (von Theater am Turm) haben wir zusammen erfunden! Achtung: T A T – nicht: TAT! Damals gab es diese ganzen Verkürzungen noch nicht. Die einzigen Abkürzungen, die man kannte und benutzte, waren das BE – für Berliner Ensemble und TNP – für das Théâtre National Populaire in Villeurbanne bei Lyon. Insofern war unser T-A-T ein alliterativer Diebstahl. Wir haben sogar das Signet vom TNP übernommen! Wir saßen abends zusammen, in der Landesbühne Rhein-Main, das heißt eigentlich im Frankfurter Volksbildungshaus: Braun, ich und Wolfgang Wiens. Wiens war damals noch Regieassistent, später ein ganz toller Dramaturg und Theatermann, der viel mit Robert Wilson, Andrea Breth und Jürgen Gosch gearbeitet hat.

Wir saßen also da und hatten die Idee: wir nennen uns: T A T ! Wiens hab ich dann in die Kantine geschickt, eine Kartoffel holen. Man hatte ja weder Kopierer noch Computer! Das TAT hab ich dann in die Kartoffel geschnitten, Kartoffeldruck eben! Das Studententheater, das man, weil wir alle so jung waren, fälschlich auch als Laienbühne bezeichnete, hatte die moderne Literatur entdeckt: wir in Frankfurt, in Berlin war Dieter Sturm, in Köln Jürgen Flimm, Peter Stein in München. Wir spielten die Moderne, das Nachkriegsdrama, Ionesco, Brecht – Brecht wurde damals ja noch boykottiert, nicht nur in Österreich! Aber wir entdeckten auch wieder Horváth. Der wurde nicht gespielt, Handke hat sich sehr für ihn eingesetzt.

Die Leitung des TAT war ein später Versuch, die Erfahrungen des Studententheaters in die Strukturen reinzubringen. Es war einer der Versuche, sich zu emanzipieren, mitzubestimmen, der Marsch durch die Institutionen sozusagen. Die Stadt- und Staatstheater beharrten ja bis dahin unverdrossen in ihren autoritären, hierarchischen Gefügen.

Wir hatten es damals sehr leicht. Wir hatten klare Gegner: die Patriarchen! Die Generation der Väter hatte das Ruder fest in der Hand. Nicht nur als autoritäre Persönlichkeiten, sondern auch in ihrer Dramaturgie hatten sich einige von ihnen mit der Nazizeit abgefunden und kehrten zurück, oder waren geblieben. Nur wenige Theaterleute kamen zurück aus der Emigration. Das TAT wurde zum Straßentheater und zum Theater der Straße. Die Uraufführungen der Stücke Peter Handkes waren im Grunde Chronik und Philosophie der 68er-Bewegung. Die Zusammenarbeit mit Joseph Beuys öffnete die Bühne für einen völlig neuen Kunstbegriff, der sich nicht an der Elite orientierte. Mit den Stücken von Arnold Wesker, Ann Jellicoe, Peter Weiss, Heiner Kipphardt, Martin Walser ... leisteten wir Aufklärungsarbeit.

Die zweite Vorstellung der Publikumsbeschimpfung wurde vom Fernsehen im TAT aufgezeichnet. Die Fernsehleute kamen direkt von der Liveübertragung eines Fußballspiels von Eintracht Frankfurt. Man hatte damals noch diese Kameras mit drei Objektiven, die man kompliziert drehen musste, um zu „zoomen“. Die Fernsehleute haben einfach ihre Kameras draufgehalten, wo was los war. So ist diese Aufzeichnung entstanden, live! Nach dieser Vorstellung sind wir im Frankfurter Bahnhofsviertel versackt, das ganze Team, in einem der Rockschuppen. Tief in der Nacht, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, wurden wir alle von dem Türhüter vor die Tür gesetzt. Wir standen dann alle auf der Kaiserstraße herum, mitten unter den Nutten – und plötzlich kam die Polizei. Peter Handke fing an zu skandieren „Nazibullen, Nazibullen“.

Und wir alle, wie im Chor (das konnten wir ja besonders gut, nach dieser Aufführung!) stimmten ein: „Nazibullen“ ... Da wurde das halbe Ensemble einfach verhaftet. Ich hab mir am nächsten Morgen einen schönen Anzug mit Krawatte angezogen und bin mit Siegfried Unseld, dem Chef des Suhrkamp Verlages, direkt zum Polizeipräsidenten persönlich gegangen, mit einer Kaution von 20 000 Mark, damit wir abends wieder spielen konnten. Wir haben es tatsächlich geschafft!

Gespräch mit Karlheinz Braun bei der Buchvorstellung von DAS LEGENDÄRE FRANKFURTER THEATERLABOR

Dezember 1995

Ich war Anarchist und links, jedenfalls im Kopf und im großen Reden. Und ich war immer davon überzeugt, daß man mit dem Theater politisch-moralisch handeln müsse. So war schon die Arbeit am TAT angelegt. Da ist mir aber immer wieder die Phantasie durchgegangen. Wir haben also nicht nur Kipphardt oder Wesker gemacht, brav und didaktisch, sondern auch – mit Joseph Beuys als Bühnenbildner und Darsteller – Titus Andronicus und Iphigenie; und Handke. Dieser Widerspruch in mir war immer ein Dilemma – ist es bis heute: hier moralische Anstalt mit erzieherischer Sendung und der Gefahr, mitunter spröde oder fad zu wirken; dort die Lust am spielerischen und abenteuerlichen Forschen samt der Gefahr, selbst in den Tragödien noch Märchensehnsüchte und Kindheitsträume verwirklichen zu wollen.

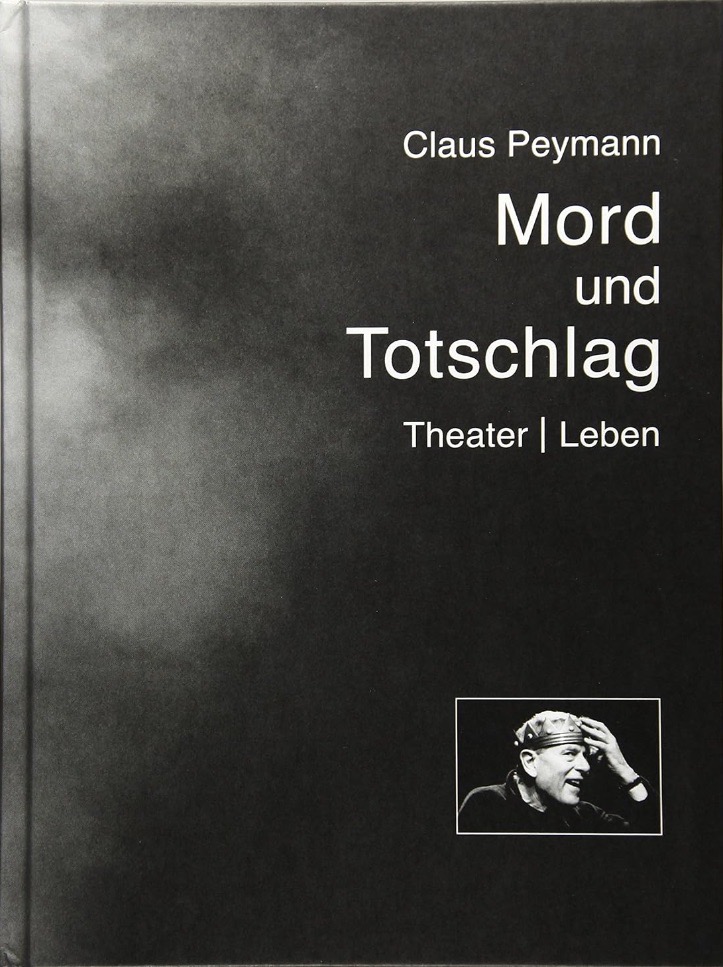

Jutta Ferbers, Anke Geidel, Miriam Lüttgemann, Sören Schultz (Hrsg.), Claus Peymann

Mord und Totschlag

Theater / Leben

532 S., brosch.

ISBN: 978-3-89581-480-8

Alexander Verlag, Berlin 2017

Erstellungsdatum: 24.07.2025