MENU

MENU

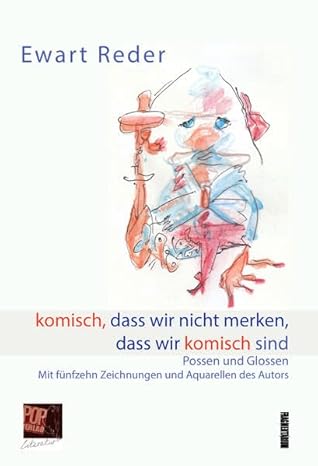

Ewart Reders „Komisch, dass wir nicht merken, dass wir komisch sind“

Ephraim Kishon fragte einst: „Haben die Deutschen Humor? Wenn ja, warum nicht?“ Das traf nicht nur die Deutschen, die allzu oft keinen Zugang zum Kunstpalast des Unernstes finden. Auch die Nichtdeutschen stehen nicht selten fassungslos vor unserer absurden Komik, die es durchaus gibt. In seiner Textsammlung mit „Possen und Glossen“ hat Ewart Reder die freiwilligen und unfreiwillig komischen Abgründe überquert, und Paul-Hermann Gruner hat einen Blick darauf geworfen.

Mit der Komik ist es so eine Sache. Vielleicht wirken deshalb Begriffe wie Humorist oder Komiker so vollkommen aus der Zeit gerutscht. Zwar hat der Zeitgeist sie durch den englischen Comedian ersetzt, allerdings mehr schlecht als recht, denn das Zuordnungsproblem bleibt ungelöst. Ist Komik einfach nur leicht, luftig und nach dem Ablacher schnell zu vergessen, oder ist sie mehr, also gesellschaftlich hintergründig – gar womöglich schon ein bisschen satirisch, ohne bereits Satire heißen zu müssen?

Ein Komiker alter Schule – aus der Zwischenkriegszeit kommend und in der jungen Bundesrepublik späten Ruhm einfahrend – war Werner Finck. Ein Komiker als Kabarettist und vice versa. Bei ihm hatte der Absturz in die Abgründe System, bei ihm siegte das innere über das äußere Lachen, es bekam den süß-sauren Geschmack, es hatte das Unheimliche im Schlichten, etwa mit einem Satz wie: „Wer sich in die Zivilisation begibt, kommt darin um.“

Ewart Reder legt mit seinem neuesten Band ein Kompendium vor, das ziemlich mutig, mitunter auch irritierend frei und damit ohne den Schutz durch die Schublade der literarischen Gattung über diversen Abgründen der Komik balanciert. Im Untertitel kündigt er „Possen und Glossen“ an. Aber – da fehlt noch was. In dem Band gibt es auch meinungsstarke Kolumnen und subtil-ironische Kurzgeschichten und ein Märchen. Das macht den bunten Strauß nochmals farbiger, geht jedoch zu Lasten der komischen Kohärenz. Sagen wir mal so: Das auf dem Klappentext angekündigte „Buch wie ein Freizeitpark“ feuert mit Lust und Laune in alle Richtungen, jedoch unter Verzicht auf eine generelle Stoßrichtung.

Kommen wir erst zu manchen Irritationen. Dazu zählt, dass Reder in jüngeren Arbeiten gendert („Leser:innen“), in sämtlichen älteren jedoch nicht. Wenn einem Spracheingriffe in die generische Konstruktion wichtig und richtig erscheinen – oder doch eher nicht –, dann sollte man sich auf die eine oder andere Seite schlagen in einem Buch, das Beiträge von 2011 bis 2024 bündelt. Uneinheitlichkeit verstört.

Ärgerlich II.: Manch ältere Kolumne hätte einführende Erklärung bitter nötig. „Die Bundestagswahl ist geschafft“ lesen wir zum Beispiel. Aber welche denn nun. Man erfährt von einer schwindelerregenden Auswahl an möglichen Koalitionen (2025 kann es also nicht sein, da trifft das Gegenteil zu) und von der Erwartung, dass „die Linke ab sofort vier Jahre lang die Oppositionsrolle alleine spielen darf“. Das passt für 2021 aber ebenfalls nicht. Die Linke im Bundestag schmolz zur „Gruppe“ ohne Fraktionsstatus und die Hauptoppositionskräfte über die gesamte Legislatur waren CDU/CSU und AfD.

Ärgerlich III.: Wenn zum Beispiel der Impfstoff AstraZeneca selbst zum Erzähler wird, very sophisticated, dann brechen Zahlen, Fakten, Meinungen und Assoziationen so schnell und heftig über dem nichtsahnenden Zeilen-Wanderer zusammen wie ein vom Permafrost nicht mehr gehaltener Bergrücken in den Schweizer Alpen.

Alte Beiträge, verwendet in neuer Zeit, stecken voller Risiken. Das hat die zeitbezogene Glosse so an sich. Immer. Aber auch jenseits des Risikos Zeit ist bereits die schlichte Kürze der Glosse kein Leichtes. Auch das „Streiflicht“ der Süddeutschen Zeitung zeigt sich in der Regel bildungsbürgerlich aufgedonnert, argumentativ adipös. Das Amüsement in und mit einer Glosse braucht aber stets nur diese eineinhalb bis zwei spannungstragenden Gedanken und ihre Durcharbeitung zur Pointe. Kein ostentativ ausgebreitetes Weltwissen. Leo Fischer, Ex-Chefredakteur der Satire-Zeitschrift Titanic, hielt 2013 zum Problemkind Glosse Folgendes korrekt fest: „Eine Menge Autoren schießen übers Ziel hinaus. Sie packen zu viele Ideen in einen Text. Sie betreiben eine Leistungsschau mit multiplen Pointen – statt die eine, auf die es ankommt, eher zurückhaltend auszuarbeiten.“

Jetzt zum Gelingenden: Obwohl bei Reder auch die Konstruktion einer „Wahrheitsdrohne“ mitmischt und er sehr gerne die Autorenschaft scheinbar abgibt an ein Reh oder einen Zug, an das 9-€-Ticket (!), unseren Globus, die Spülmaschine, die Bierflasche oder die „documenta fifteen“ (2022), kann er an vielen Punkten rasierklingenscharf glänzen. In nicht so assoziativ aufgerauhten, in ruhigeren und konzentrierteren Momenten – weniger ist mehr – gelingen ihm Betrachtungen, die Witz, Schnoddrigkeit und tiefere Bedeutung überein bringen. Auch Zahnschmerz kann da ein Kabinettstückchen generieren („Im Eck ich steh, ich tu ihm weh – wer bin ich?“).

Den KTG-Anspruch (kurz, treffend, gut) erfüllt Reder vorbildlich etwa in „Joggen“: Eine dreiviertel Seite Lebensbetrachtung, flink ausgebreitet und entwickelt entlang einer nicht selten verzweifelten Fitness-Selbstoptimierung. Genauso gut funktioniert die Alltagskomik von „Immer vorne mit dabei“: Ja, exakt auf diese Weise kann man eine Petitesse – das ewige Stift-in-der-vorderen-Hosentasche-tragen – problematisieren und den Witz des erwartbaren Scheiterns genießerisch zelebrieren.

Genaue Betrachtung des Menschen, das Einsortieren seiner Marotten, seiner seltsamen bis obskuren Interaktionen, das treibt viele Betrachtungen Reders an. Die köstliche Eltern-Kind-Kommunikation über ein weißes Reh im Wildpark südlich von Hanau haut wie eine Faust auf die Torte: „Or wie SÜÜÜÜSS“, hallt es aus Kinderstimmen durchs Wäldchen. Das ist Satire mit der nötigen Unerbittlichkeit. Und der nötigen Portion Schmackes.

Die literarische Finesse Reders kommt vor allem in der Kurzprosa zum Tragen. In konsequenter Disziplin, einer geradezu sachlich-satirischen Ruhe, erzählt Reder in „Der Spiegel der Doria G.“ eine Geschichte von Prinz und Prinzessin. Text und Subtext sind elegant verbandelt. Leseerwartungen werden unaufgeregt auf den Kopf gestellt und mit steter Kraft in eine ganz eigene Bahn gelenkt. Mit narrativer Magie wird ein Märchen, das kein klassisches sein kann und so zum zeitgenössischen wird, in die Smartphone-Moderne verschoben.

Gar nicht komisch, dass dies komisch wirkt.

Ewart Reder

Komisch, dass wir nicht merken, dass wir komisch sind

Possen und Glossen.

Mit fünfzehn Zeichnungen und Aquarellen des Autors

288 S., brosch.

ISBN: 978-3-86356-414-8

POP-Verlag, Ludwigsburg 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 30.03.2025