MENU

MENU

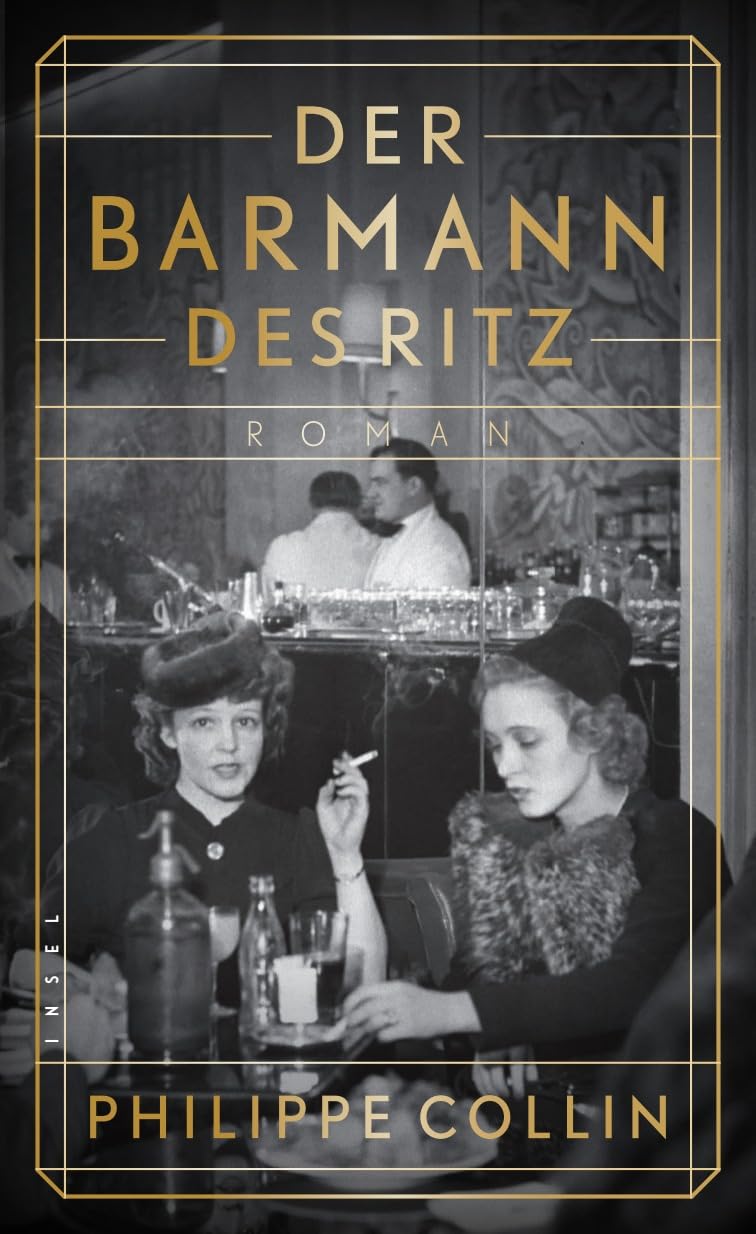

Ein guter Barmann muss nicht nur Getränke so mixen können, dass die Gäste wieder kommen, er muss auch ein Künstler im Umgang mit anderen Menschen sein. Wenn ein jüdischer Bartender im Pariser Hotel Ritz während der deutschen Besatzung zum Vertrauten aller wird, kommt höchste Überlebenskunst noch hinzu. Der französische Journalist und Schriftsteller Philippe Collin hat einen Roman aus Fakten und Fiktion über die historische Figur Frank Meier geschrieben. Und Rainer Erd hat ihn gelesen.

Zweimal stand Frank Meier, der Barmann des Pariser Luxushotels Ritz, unsicher und erwartungsvoll an seinem Arbeitsplatz: am 14. Juni 1940, als die Deutschen Paris besetzten und am 25. August 1944, als die Alliierten in das von ihnen befreite Paris einmarschierten. Beide Male wusste Frank Meier nicht, was auf ihn zukommen würde. 1940 nicht, wie sich die Nazis im schicken, 1898 vom Schweizer Hotelier César Ritz gegründeten Pariser Traditionshotel verhalten würden. Und 1944 nicht, ob die Befreier von Paris ihn, den Barmann des Ritz, verhaften und anklagen würden.

Gründe sich zu sorgen, hatte Frank Meier genug. Bevor die Nazi kamen, fürchtete er, der österreichische Jude, ob sie ihn, den für seine Cocktailkünste bekannten und von den „stilvollsten Trinkern Europas und Amerikas“ verehrten Barmann verhaften und umbringen würden. Und bevor die Alliierten nach der Befreiung von Paris in das von den Nazis fluchtartig verlassene Ritz kamen, sorgte er sich, ob ihm die letzten vier Jahre, oder wie er sagte, die letzten 1533 Nächte zum Verhängnis werden würden.

Denn in diesen Nächten zwischen der Besetzung und der Befreiung von Paris war der Barmann des Ritz eine von den Nazis und den mit ihnen kollaborierenden französischen Gästen hoch begehrte Person. Zu Frank Meier kamen sie alle, um ihre Sorgen mitzuteilen und vor allem, um sich Getränke zubereiten zu lassen, die sie ihre Sorgen für eine kleine Zeit vergessen ließen.

Es waren hohe Nazi-Militärs sowie bekannte französische Künstler, die an Frank Meiers Tresen standen und keineswegs miteinander fremdelten. Jean Cocteau, Arletty, Sascha Guitry und Gabrielle („Coco“) Chanel traten wenig distanziert gegenüber den neuen, im Hotel Ritz logierenden Nazi-Größen Hermann Göring, Carl-Heinrich und Otto von Stülpnagel und Hans Speidel auf. Ganz im Gegenteil. Außer mit Göring, der sich stets an fremdem Eigentum bereicherte und als Prolet verachtet wurde, verfügten die adeligen deutschen Militärs über soziale Umgangsformen, die sie nach verrichteter mörderischer Arbeit gegenüber der französischen Bevölkerung, besonders der jüdischen, als kultivierte Gesprächspartner mit französischen Künstlern parlieren ließen. Zuweilen vermittelt durch den deutschen Schriftsteller und 1. Weltkrieg-Veteran Ernst Jünger wurde Frank Meier Zeuge intimer Gespräche zwischen Besatzern und sympathisierenden Franzosen.

Aber es wurden auch andere Gespräche an Frank Meiers Bar geführt. Er vermittelte falsche Reisepässe an gefährdete Personen, die damit das Land verlassen konnten, bevor sie die Nazis verhafteten. Und er wurde Zeuge, wie von deutschen Militärs ein Komplott gegen Hitler besprochen wurde, was jedoch misslang, mit tödlichen Folgen für Attentäter und Unterstützer.

Frank Meier, der Barmann des Ritz, war, obwohl er aus schlichten Verhältnissen stammte und finanziell nur ein einfaches Leben führte, eine hoch verehrte Persönlichkeit bei denen, für die Alkohol ein notwendiges Getränk war, um ihr Leben genussvoll zu gestalten oder erträglich zu machen. Seine Diskretion und die perfekten Umgangsformen machten ihn für alle, auch die mörderischsten Besucher, zu einem respektierten Gesprächspartner, auf dessen Verschwiegenheit man glaubte, sich verlassen zu können. Das machte sein Leben so anstrengend. Von allen ins Vertrauen gezogen zu werden, hieß zugleich, stets für alle vertrauensvoll zu erscheinen. Das ging nur mit einem perfekten stilisierten Doppelleben. Frank Meier war kein Nazi, auch wenn er diese immer zuvorkommend bediente. Und er war kein Kollaborateur, obwohl er von diesen gleichermaßen geachtet wurde.

Frank Meier war ein zutiefst einsamer Mensch, der nur einmal in eine Frau verliebt war, ohne eine Erwiderung zu erleben. Von einem flüchtigen Kuss der von ihm über Jahre verehrten Person lebte er, um später zu erfahren, dass der geliebte Mensch von den Nazis gefoltert worden war.

Das spannend geschriebene Buch, das auf tatsächlichen Gegebenheiten, aber auch auf fiktiven Geschichten beruht, war in Frankreich, wo es 2024 erschienen ist, ein Bestseller. Es wurde über 100.000 Mal verkauft. Das hängt damit zusammen, dass die Besetzung durch die Nazis zwischen 1940 und 1944 eine traumatische Zeit für die Pariser Bevölkerung war, nicht zuletzt deshalb, weil nicht nur die Vichy-Regierung, sondern auch Teile der französischen Bevölkerung willig mit den Nazis kooperierten. Der Roman verarbeitet diese traumatischen vier Jahre, in dem er wie in einem Mikrokosmos, die Kooperation von Teilen des Pariser Bürgertum und Künstlern mit den Nazis thematisiert.

Zwar hat es nach Ende der Besetzung von Paris juristische Überprüfungen von Personen gegeben, die mit den Nazis kollaborierten, ernsthafte Sanktionen sind aber nicht verhängt worden. Ganz im Gegenteil: Coco Chanel stieg nach dem 2. Weltkrieg in den Himmel der Pariser Modewelt auf, Jean Cocteau blieb weiter der geachtete, fantasievolle Schriftsteller und Filmemacher, und auch Sacha Guitry und Arletty konnten nach kurzen Unterbrechungen ihre künstlerischen Tätigkeiten wieder aufnehmen. Die 68er-Bewegung nahm in Europa zwar in Paris ihren Anfang, arbeitete aber zunächst die Mitarbeit der französischen Bevölkerung am Naziregime nicht vergleichbar intensiv auf, wie das in der Bundesrepublik in den Jahren nach 1968 geschehen ist.

Der Autor des erfolgreichen Romans, Philippe Collin, ist in Frankreich keine unbekannte Person. Er ist Schriftsteller, Journalist und Radiomoderator. Besonders bekannt wurde er durch seine Radiosendung „Panique au Mangin Palace“, die zwischen 2005 und 2010 von France Inter ausgestrahlt wurde, und für „Personne ne bouge!“ („Abgedreht“), von ARTE in den Jahren 2012 bis 2018 wöchentlich gesendet. Damit erwarb er sich den Ruf eines Autors, der historische und fiktive Geschichten so kombinieren kann, dass kreative Formate entstehen. Sein erster Roman „Der Barmann des Ritz“ ist ebenso wie seine Radio- und Fernsehsendungen ein Beleg dafür. In der französischen Presse wird das Buch als „Meisterwerk“ bezeichnet, das gekonnt zwischen historischen Fakten und Fiktion balanciert und eine dichte, spannungsreiche Atmosphäre schafft.

Collin zeigt, wie sich das einstmals glänzende Pariser Gesellschaftsleben im Hotel Ritz durch den Einzug der deutschen Luftwaffe in einen Flügel des Hotels langsam zu einem Ort veränderte, an dem Intrigen und Denunziationen, aber auch der Handel mit gefälschten Pässen und selbst Verschwörungsideen gegen die Nazis ausbreiteten. Trotz der Daueranwesenheit der „Boches“ behält Coco Chanel ihre Suite im Ritz und empfängt am Tresen von Frank Meier die Pariser Kulturprominenz. Am 3. Oktober 1940 sieht der Barmann die französische Kultur im Ritz wieder einziehen. Die Prominenz der früheren Jahre ist ebenso da wie hohe Nazi-Militärs und die internationale Diplomatie. Zunächst noch an unterschiedlichen Seiten der Bar, im Laufe des Abends aber kommt man sich näher. „Um 20:00 Uhr stehen die meisten Gäste, wie zu den besten Zeiten, Fersen und Cocteau reden über Theater, und eine Freundin von Arletty scherzt mit einem jungen, äußerst galanten deutschen Major... Die alte Welt ist zurück. Die meisten von damals sind gekommen“ (117).

Die Hoffnung, der Glanz der alten Welt des Ritz‘ werde bald wieder einkehren, erwies sich allerdings als Wunsch eines Mannes, der nicht glauben wollte, dass der zerstörerische Geist der deutschen Militärs lange in Paris währen wird. Selbst als Nazi-Bildhauer Arno Breker im Mai 1942 in Paris eine große Ausstellung eröffnet und sich die Crème der französischen Filmwelt (u.a. Danielle Darrieux, Suzy Delair, Pierre Fresnay) nach der Eröffnung bei Frank Meier im Ritz trifft, glaubt er noch, die Okkupation vergessen zu können. Doch die skeptische Seite seiner Person weiß die Tatsache richtig einzuschätzen, dass die SS zur gleichen Zeit schon Stoff bestellt hat, aus dem Judensterne gefertigt werden sollen.

Ein Jahr später taucht die Gestapo im Ritz auf und sucht nach jüdischen Männern. Denunzianten stellen sich in die Hotel-Toilette, um beschnittene Personen zu identifizieren, die sie dann gegen ein Entgelt den Nazis ausliefern. Anfang 1944 fällt es dann dem immer höflich und hoffnungsvoll auftretenden Frank Meier immer schwerer, die Bar zu eröffnen und für alle den geschätzten Barmann zu spielen. „Er arbeitet wie ein Automat, tut, was man von ihm verlangt, und sehnt sich nur nach Stille“.

Als dann im März 1944 in Paris Saint-Germain Fliegeralarm vor den Bomben der Alliierten ausgelöst wird, sinkt die Stimmung in den Fluren des Ritz immer weiter. Der Krieg zur Befreiung von Paris vor den Nazis rückt näher. Aber die Theater machen weiter. Coco Chanel folgt in der Comédie-Française einer elfstündigen Aufführung von Claudels „Seidenem Schuh“. Im Théâtre de l’Atelier auf Montmartre sieht Ernst Jünger die „Antigone“ von Anouilh und wundert sich, dass die Nazi-Zensur das Stück erlaubt hat (326).

Im späten Frühjahr 1944 tauchen erste Gerüchte über eine Landung der Alliierten in der Normandie auf. Die Stimmung von Frank Meier hellt sich wieder auf, während sich die Kultur-Kollaborateure Guitry, Cocteau und Arletty die bange Frage stellen, was mit ihnen nach Ende der Besatzung von Frankreich geschieht. Diese Ambivalenz der Gefühle, die für manche in eine Untergangsstimmung gleitet, scheint am 60. Geburtstag von Frank Meier zu explodieren, als alle kommen, denen er über viele Jahre einen unbeschwerten Abend ermöglicht hat.

Ernst Jünger ist da, natürlich auch Sacha Guitry, Arletty und Jean Cocteau, der seinen jungen Geliebten Jean Marais mitgebracht hat. In einem Geschenk für Meier liegen Visa für Ausreisewillige nach Spanien und Portugal. Hohe deutsche Militärs sind auch dabei – und für einen Moment hätte man vergessen können, dass Paris eine besetzte Stadt ist, es sogar einen Plan von Nazis gibt, Brücken und jahrhundertealte Gebäude in die Luft zu sprengen. Frank Meier wird von allen geehrt: Nazi-Militärs, französischen Künstlern, Diplomaten und Gästen, die zufällig den Abend im Ritz verbringen. Doch er merkt neben der Freude, die ihn überkommt, auch die Schattenseite der Ehrungen. „So viel Applaus für einen kleinen Juden, der feige Drinks ausstellt“, denkt er, um im nächsten Augenblick zu konstatieren: „Der Abend ist ein voller Erfolg.“

Die Widersprüchlichkeit der Person von Frank Meier und der ihn tagtäglich umgebenden Personen ist Thema des großartigen Romans, den man kaum aus der Hand legen kann, weil man weiß, dass die illustre Gesellschaft, die sich allabendlich an der Bar im Ritz einfindet, eine Frage der Zeit ist. Je weiter das Jahr 1944 fortschreitet, desto größer die Gewissheit, dass das Ende bevorsteht. Im Juli 1944, die Alliierten sind inzwischen in der Normandie gelandet und rücken auf Paris zu, gleicht das Ritz „einem Hospiz“. Gabrielle Chanel ist wieder dem Morphium verfallen, die Woolworth-Erbin Barbara Hutton frönt dem Alkohol und die Marie-Louise Ritz, die Betreiberin des Hotels, quält sich mit Ischias durch die letzten Tage der Nazi-Besetzung von Paris. Trotzig merkt Frank Meier in dieser apokalyptischen Situation an: „Trotz allem bin ich immer noch Barchef des Ritz, Verdun-Veteran und aschkenasischer Jude. Ein kleiner Jude, dem es gelungen ist, diesen Umstand vor aller Welt zu verbergen, und dem niemand glauben wird, wenn er seine Geschichte erzählt, nachdem die Deutschen die Stadt verlassen haben“.

Am 20. Juli 1944, ein Attentat gegen Hitler ist misslungen, verabschieden sich die Nazis, die damit sympathisiert hatten, formvollendet von Frank Meier. Ein Tag später wimmelt es im Ritz von SS-Männern auf der Suche nach den Deutschen, die Hitler reserviert gegenüberstanden. Auch Ernst Jünger, der das Ende ahnt, nimmt Abschied von Meier. Als alle weg sind, steht Frank Meier noch immer in seiner weißen Barmann-Jacke hinter dem Tresen, als ihm plötzlich eine Idee kommt. Er macht das, wovon er immer geträumt, nie aber gewagt hatte zu glauben, der Traum könne Wirklichkeit werden: Er zieht die Jacke aus, geht in den 2. Stock des Hotels und legt sich in der Luxus-Suite Zimmer 202 in ein riesiges Bett und schläft der Stunde entgegen, in der die Alliierten das Hotel betreten. 23 Jahre hatte er nun im Ritz gearbeitet, bis sein kaum gewagter Traum Wirklichkeit zu werden versprach. Der österreichische Fabrikarbeitersohn Frank Meier schläft lange, während die Straßen von Paris in Erwartung der Befreier wie ausgestorben sind.

Am 9. August 1944 versammelt die Eigentümerin des Hotels die „Ritz-Familie“ und schwört sie auf das Kommende ein. „Wir haben den Einmarsch der Deutschen verkraftet, da werden wir wohl auch mit den Alliierten fertig werden, oder nicht?“, verkündet sie forsch. Und berichtet, dass noch ein paar Tage zuvor, die fliehenden Nazis auf Befehl von Hermann Görung einen Lastwagen mit kostbaren Möbeln aus dem Ritz in Richtung seines Anwesens in Deutschland geschickt haben. Marie-Louise Ritz, die vier Jahre lang den Nazis gedient hat, bereitet sich auf die neuen Herren von Paris vor. Sie will dem Einmarsch der Alliierten zuvorkommen und ihnen mit Chanel-Parfum, Balto-Zigaretten und Schokolade von Debauve & Gallais danke für die Befreiung sagen. Frank Meier soll auf den Jeeps der Soldaten Cocktails mixen. Meier widersetzt sich seiner Chefin. Er glaubt, „die Ankunft der Alliierten markiert das Ende einer Welt, der Welt einer alten, reaktionären, seit über einem Jahrhundert von Geldgier zerfressenen Bourgeoisie.“

Auch Gabrielle Chanel hat für das Kommende vorgesorgt. Ein Schild mit der Aufschrift „Gratis für die Befreier“ liegt in ihrer Boutique am Place Vendôme, in der sich Soldaten ihr berühmtes Parfüm No 5 abholen können. Solche Geschenke können andere Kollaborateure, wie Sacha Guitry, Jean Cocteau und Arletty nicht prophylaktisch aufbereiten. Sie rechnen mit dem Schlimmsten. Und in der Tat werden sie von den Alliierten verhaftet.

In der Nacht vom 24. auf den 25. August 1944 läuten die Glocken von Notre Dame. Die Herrschaft der Deutschen über Paris ist zu Ende, Paris befreit. General Leclerc rückt mit seiner Panzerdivision in Paris ein, begleitet von zwei Journalisten, einem aus Chicago und einem andere aus Budapest. Der aus Chicago heißt Ernest Hemingway, der aus Budapest Robert Capa, der Fotograf. Jeder der beiden will als erster im Ritz sein und von Frank Meier einen Cocktail serviert bekommen, seinen Cocktail. Meier hat die Gläser poliert und den Champagner kaltgestellt. Am 25. August betreten amerikanische Soldaten das Ritz, ihre großen Augen sagen „Das ist also das Ritz“. Angeführt hat sie Ernest Hemingway mit den Worten „come on, boys“.

Philippe Collin schreibt mit seinem Roman über das Pariser Luxushotel „Ritz“ in den Jahren der Besetzung durch die Nazis zwischen 1940 bis 1944 nicht nur die Geschichte einer Hotel-Legende, sondern zugleich auch ein Portrait über die dunklen Jahre einer der begehrtesten und schönsten Städte der Welt. Bis heute sieht der aufmerksame Besucher von Paris Hinweise auf die schwierigen vier Jahre der Stadt, besonders wenn er Schulen auf Montmartre, im Marais, in Belleville oder andere Stadtteile besucht, in denen jüdische Personen lebten. Der sehr empfehlenswerte Roman trägt dazu bei, dass dieses Kapitel französischer und deutscher Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Philippe Collin

Der Barmann des Ritz

Roman

Aus dem Französischen von Amelie Thoma

447 S., geb.

ISBN: 978-3-458-64512-2

Suhrkamp/Insel, Berlin 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 01.09.2025