MENU

MENU

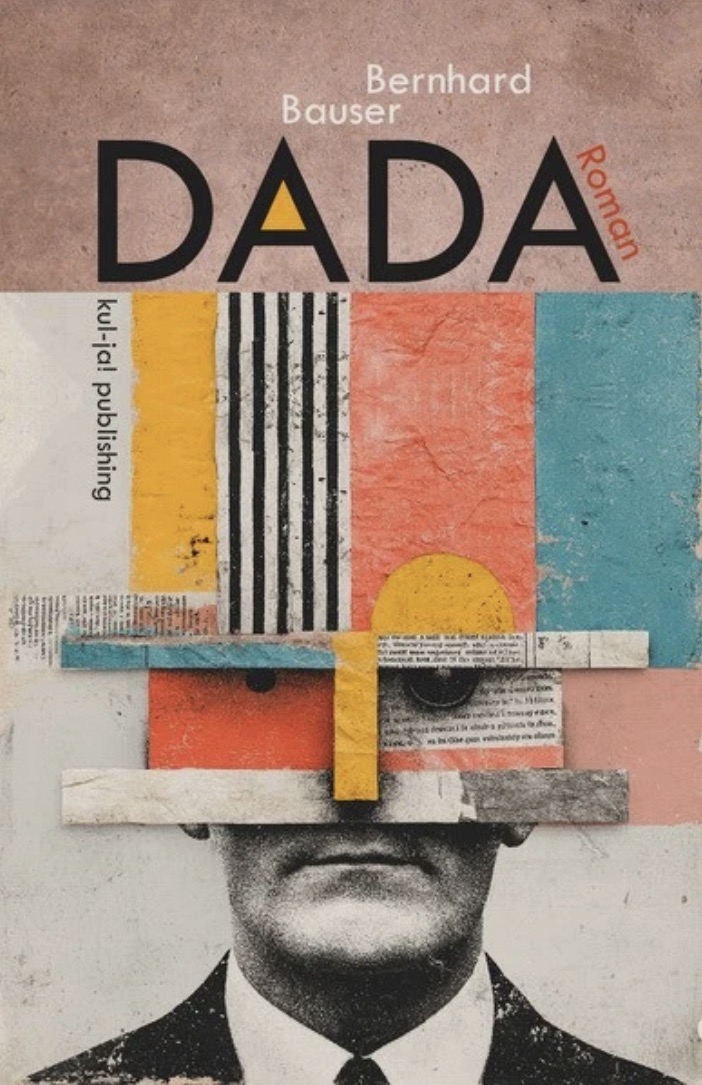

DADA ist ein Roman über ein komplexes Vaterbild der 60er und 70er Jahre im westdeutschen Nachkriegsdeutschland. Dabei zoomt der Lyriker und Spoken-Word-Artist Bernhard Bauser ganz nah an eine Kleinfamilie heran und beleuchtet pathologische Verhaltensmuster, die nicht zuletzt der damaligen Norm von „Bürgerlichkeit“ geschuldet sind. Riccarda Gleichauf hat sich auf eine Zeitreise begeben.

Geschichten über Väter und Mütter haben schon länger Konjunktur im Literaturbetrieb. Doch der Roman DADA von Bernhard Bauser ist viel mehr als eine Vater-Sohn-Erzählung. Er ist eine phänomenologische Bewusstseinsstudie über die Nachkriegszeit der 60er, 70er Jahre in Deutschland, einem Land, geprägt durch Nachkriegsoptimismus, Verdrängung und Schweigen in zweifacher Hinsicht: Über die allgemeine gesellschaftliche Kollektivschuld an den Gräueln der Vergangenheit und über die individuellen Traumatisierungen der direkten Nachkriegskinder.

Von diesen Nachkriegskindern wird erwartet, dass sie fleißig arbeiten, damit aus ihnen mal was wird. Frauen gehören an den Herd, ihr Lebensentwurf besteht aus Sorgearbeit. In den 60ern sind Väter deswegen tagsüber in den Familien oft abwesend, weil sie allein für den Lebensunterhalt zuständig sind. Anwesend sind sie höchstens als allgegenwärtige Macht, eine ungreifbare, unterschwellige Kraft, die einwirkt und bedrohliche Züge annehmen kann, wie bei der Familie des Ich-Erzählers, wo es über die Vaterfigur heißt:

Das ungreifbar Bedrohliche seines Verhaltens, das Schattenhafte seiner Persönlichkeit bleibt nicht ohne Wirkung auf mich.

Der Sohn beobachtet an seinem Vater eine rätselhafte Selbstaufgabe schon in jungen Jahren, die den Senior frustriert, über die er aber nur passiv aggressiv „sprechen“ kann. Denn über persönliche Befindlichkeiten spricht man nicht, schon gar nicht als Hausmann.

Zum Beispiel bestraft der Vater den Sohn nie mit Schlägen, wenn der sich eine Verfehlung erlaubt hat. Die Begründung ist brutal und wirkt in dem Kind viel stärker nach, als eine Tracht Prügel es getan hätten. „Wenn ich es schlage, schlag ich es tot“, antwortet er der Mutter, die fordert, das Kind „wenigstens ein bisschen zu bestrafen“, nachdem es das Hochbett ein zweites Mal demoliert hat.

Doch DADA, wie der Vater von seiner Frau und dem Sohn genannt wird, hätte nicht diesen Namen bekommen, wenn sein Wesen nicht auch mit dadaistischen Merkmalen ausgestattet wäre. Eins dieser Merkmale ist das Absurde, Widersprüchliche darin. Schon früh richtet er sich, wie es der Gesellschaftsnorm der 60er Jahre entspricht, in seiner bürgerlichen Kleinfamilie als Familienoberhaupt und Ernährer ein. Fügt sich in seinen Freiheitsverlust, den die Ehe und mit ihr ihre Pflichten, mit sich bringt. Was wirklich in ihm vorgeht, bekommt der Sohn nicht nur an passiv aggressiven, sondern auch an spontanen, kindlich-liebenswerten Ausbrüchen mit. In einer Schlüsselszene des Romans holt der Vater den Sohn mit dem Auto von der Schule ab. Es hat geschneit und dem Vater bereitet es Freude mit voller Absicht durch den Schneematsch zu pflügen, anstatt ihm auszuweichen. Er rechtfertigt sein Verhalten vor dem ratlosen Sohn mit dem Satz: „Wenigstens eine Freude muss ich doch haben.“

Auch die mit den Jahren sich häufende Trinkerei, in denen der Sohn den Vater nachts hackedicht im Wohnzimmer vorfindet, steht im krassen Gegensatz zum zielstrebigen Ehemann, der sich mit seiner Firma selbstständig macht und das Leben der Arbeit und Karriere widmet. Auf Unternehmungen mit alten Kumpels wird für Frau und Kind verzichtet. Statt seinen Bedürfnissen auch manchmal nachzugehen, kehrt er sein Bewusstsein nach innen, verkriecht sich in sich selbst und bestraft damit nicht zuletzt die eigene Familie. Poetisch beschreibt Bauser aus Sicht des Sohnes den Gemütszustand des Vaters, der sich (auch) durch traumatisierende Erfahrungen im Nachkriegsdeutschland erklären lässt:

Abends lebt er in seiner Welt und nicht mit uns. Sackt immer tiefer in sein nachkriegsvernachlässigtes, zum Fortschritt verdammtes Seelenkampfgebiet hinein, das mit Frau und Kind als Faktor, aber nichts mit uns als Individuum zu tun hat, bis zur Unmöglichkeit, ihn noch wegen irgendetwas anzusprechen.

Dem Autor gelingt es in DADA, eine ganz besondere Stimmung der 60er und 70er- Jahre stilistisch einzufangen. Eine Zeit, die ich selbst nie erlebt habe, die ich mir nach der Lektüre von DADA aber viel besser (emotional) vorstellen kann. Wenn du nicht zu den Revoluzzern gehört hast, die nach dem Nazideutschland einen radikalen Neuanfang forderten, gehörtest du zu den fleißigen Häuslebauern, deren größter Traum es war, einmal ein eigenes Haus zu besitzen. So auch die Familie im Roman. Als es so weit ist, erkrankt DADA unheilbar an Krebs. Frühzeitig fahrlässig getötet durch eine Fehldiagnose, weil der Arzt das Röntgenbild nicht richtig lesen kann.

Er stirbt bei einer OP, die von vornherein aussichtslos ist, über deren Aussichtslosigkeit bezeichnenderweise auch hier geschwiegen wird. So liest DADA auch vor dem Eingriff wie immer die Zeitung, „sein Morgengebet, soweit Gebete für die Betenden den Sinn haben, zu sich selbst zu kommen und dem Tag ein bestimmtes Muster zu geben.“

Es sind diese philosophischen Sätze, die DADA zu einem besonderen, sprachlich schillernden Mosaik machen, aus der Untergangsstimmung, die die Familie begleitet, immer wieder herausführen und zeigen, wie Leben funktioniert und dass es nicht ohne Schmerz funktioniert, wenn wir lebendig sein wollen. Der Sohn möchte leben, auch oder gerade nach dem frühen Tod des Vaters. Und er möchte es anders gestalten, das eigene Leben, das so kurz sein kann. Die Kraft nimmt er dafür aus der Kunst, der Musik, insbesondere dem Jazz. Frühe Verliebtheiten und die richtige Literatur retten den Sohn vor seiner trauernden Mutter, die davon überzeugt war, nur durch ihren Mann einen Sinn im Leben zu haben. Niemals möchte der Protagonist abhängig sein von einer einzigen Person, wie es ihm seine Mutter vorgelebt hat. Ihr verzweifelter Ausruf nach dem Tod des Ehemanns: „Das war mein Leben! Das war mein Leben!“, schickt ihn raus in die Welt, um dort vielleicht Antworten auf folgende, existenzielle Fragen zu finden: „Wer bin ich? Was bin ich? Was habe ich? Was kann ich? Was um Himmels Willen, könnte noch aus mir werden?“

Antworten findet der Ich-Erzähler sicher einige, wenn auch keine endgültigen, weil die nicht glücklich machen, denn:

Die Wahrheit ist ein tiefes Meer, und oft ist es gut, nur die paar Wellen zu betrachten, die sich am Strand brechen.

Sieh auch: Nachruf auf Bernhard Bauser

Bernhard Bauser

DADA

Roman

208 S., brosch.

ISBN: 978-3-949260-48-3

Kul-ja! Publishing, Erfurt 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 17.02.2026