MENU

MENU

Vor 70 Jahren: Denkschrift „Zur Lage der deutschen Nichtarier“ von Elisabeth Schmitz

Was das Naziregime im Schilde führte, durchschaute Elisabeth Schmitz von Anfang an. Bereits 1935 attackiert sie in einer Denkschrift die Drangsalierung jüdischer Bürger:innen und rettet vielen das Leben. Ihre couragierte Haltung wurde mehr als ein halbes Jahrhundert vollkommen ignoriert. Anlässlich des 90. Jahrestags der Denkschrift ehrt ihre Geburtsstadt Hanau sie mit einer Büste. Doris Stickler gibt Einblick in das Leben der Widerständlerin.

Die „lahmen, über und über in Watte gepackten Äußerungen der Kirchenbehörden“ stürzten Elisabeth Schmitz schon früh in Verzweiflung. Mit einem seismographischen Gespür für die drohenden Gefahren bat sie sechs Wochen nach Hitlers Machtergreifung Karl Barth um deutliche Worte. Der berühmte Theologe ließ sich damit bekanntlich Zeit. Sie selbst war von Anfang an eine der radikalsten und konsequentesten Stimmen in der Bekennenden Kirche (BK) und riskierte ihr Leben, um das Verfolgter zu retten. Ihr mutiges Wirken ist bis heute kaum bekannt. Dabei müsste ihr Name an vorderer Stelle stehen, wenn es um herausragende Gestalten des Kirchenkampfes geht. Der Zeitgeschichtler Manfred Gailus spricht von „partieller Erinnerungstrübung“ und liefert für das „nicht ganz uneigennützige Verschweigen eingeweihter Großtheologen“ eine plausible Erklärung: „Man duldete keine anderen Götter neben sich, schon gar nicht weibliche.“

Zeitlebens bescheiden und öffentlichkeitsscheu, hat sich Elisabeth Schmitz gegen die Missachtung nie gewehrt. Ihrer Beerdigung wohnten 1977 gerade Mal sieben Menschen bei. Wie couragiert die promovierte Historikerin und Theologin in der Nazizeit handelte, kam erst in jüngster Zeit ans Licht . Wenngleich das Ausmaß ihrer Verdienste nur noch lückenhaft zu ermessen ist – die meisten Zeitzeugen sind tot, ein Großteil der Hinterlassenschaften verloren – ist sich Manfred Gailus gewiss, dass man jene Frau, die „schlicht übersehen, überhört, vergessen“ worden ist, „über kurz oder lang in den protestantischen Heiligenstand“ erheben wird. Mit seiner 2010 veröffentlichten Schmitz-Biografie trägt der Berliner TU-Professor ein gutes Stück dazu bei.

Einen Meilenstein in der Schmitzforschung hatte Gerhard Lüdecke schon 2004 gesetzt. Als der pensionierte Richter im Keller einer Hanauer Kirchengemeinde den Inhalt einer verstaubten Aktentasche inspizierte traute er seinen Augen kaum. Neben Briefen und Papieren hielt er das Original von Elisabeth Schmitz‘ Denkschrift „Zur Lage der deutschen Nichtarier“ in den Händen. Die wahre Urheberschaft hatte 1999 zwar bereits Elisabeth Schmitz ehemalige Schülerin und Freundin, Pfarrerin Dietgard Meyer, nachgewiesen. Die meisten „Experten“ ordneten den Text aber nach wie vor einer anderen Verfasserin zu. Der Fund beseitigte nun jeden Zweifel.

Die zwanzig eng getippten Manuskriptseiten sowie drei Briefe, die Elisabeth Schmitz nach dem Novemberpogrom 1938 an Helmut Gollwitzer sandte, zeugen für Gerhard Lüdecke von „ungewöhnlichem Scharfblick“ und „vorausschauenden Deutungen von geradezu prophetischer Qualität“. So mahnte die Studienrätin bereits 1935 (!), dass es „keine Übertreibung“ ist, „wenn von dem Versuch der Ausrottung des Judentums in Deutschland gesprochen wird“.“ Auch Manfred Gailus stuft die wenigen, noch erhaltenen Unterlagen der Vielschreiberin als das „Klarste und Klügste“ ein, „was zu dieser Zeit von Zeitgenossen überhaupt gesehen und gesagt werden konnte“. Die Bekenntnispfarrer, an die die Denkschrift verteilt worden ist, waren dafür offenbar blind – oder wollten es nicht erkennen.

Hätte Elisabeth Schmitz die 200 Exemplare namentlich gezeichnet, hätte man sie wenigstens nach Kriegsende nicht so schmählich ignorieren können. Sich als Autorin erkennen zu geben, war freilich viel zu gefährlich. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass die Dissidentin nie in die Fänge der Gestapo geriet. Schon 1933 nahm Elisabeth Schmitz für mehrere Jahre eine befreundete Ärztin, die als evangelische Christin jüdischer Herkunft ihre Existenzgrundlage verloren hatte, in ihrer Berliner Wohnung auf. Dort wie auch in ihrem Wandlitzer Wochenendhaus gewährte sie noch etlichen anderen Verfolgten Unterschlupf und bewahrte sie vor der Deportation. Das Hissen der Flagge und den Hitlergruß lehnte die Studienrätin ebenso standhaft ab wie die Mitgliedschaft im nationalsozialistischen Lehrerbund.

Nach dem Pogrom vom 9. November quittiert sie ihren Schuldienst mit geradezu provozierender Offenheit und teilte der Behörde mit: „Ich kann den Unterricht nicht so geben, wie ihn der nationalsozialistische Staat von mir erwartet und fordert.“ Im Frühjahr 1939 in den Ruhestand versetzt, verschrieb sich die damals 46-jährige ganz dem Widerstand. In der Berliner BK gehörte Elisabeth Schmitz dem sehr aktiven Kreis allein stehender, hoch gebildeter und qualifizierter Frauen an und engagierte sich in der Dahlemer Gruppe, wo sie die gefährliche Aufgabe übernahm, Juden, die sich taufen lassen wollten, Religionsunterricht zu erteilen. Zudem half sie auf eigene Faust den Verfolgten wo immer sie konnte.

Im weltoffenen liberalen Protestantismus zuhause – Elisabeth Schmitz studierte unter anderem bei den Theologen Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch – litt sie unsäglich unter dem Versagen der Kirche. „Ich kann dann gar nichts anderes tun als voll bitterer Scham schweigen“, offenbarte sie sich in einem Brief. Ausgebombt und schwer erkrankt, kehrte Schmitz 1943 in ihr Hanauer Elternhaus zurück. In ihrer Geburtsstadt unterrichtete sie nach der Befreiung an der Karl-Rehbein-Schule und lebte bis zum Tod zurückgezogen und unerkannt. Ihre imponierenden Taten blieben sowohl der Kirchengemeinde als auch dem Geschichtsverein verborgen. Es hat vermutlich auch nie jemand nachgefragt.

Was man Elisabeth Schmitz zu Lebzeiten vorenthalten hat, wurde ihr erst posthum zuteil. So drehte der amerikanische Filmemacher und Theologe Steven D. Martin 2008 postwendend den Dokumentarfilm „Elisabeth von Hanau“, als er von ihrem Schicksal erfuhr, und Manfred Gailus verfasste 2010 die erste Schmitz-Biografie. Seither verfolgt er mit Genugtuung das „kontinuierliche Aufsteigen des Schmitzschen Sterns“. In der BK einst „unbequeme Außenseiterin“ und „lästige Randfigur“, zeichne sie sich zunehmend als „historisch bedeutsame Ausnahmeerscheinung“ ab. Der Professor für Neuere Geschichte ist überzeugt, dass die äußerlich unscheinbare Person, für die das christliche Bekenntnis nie eine zu vernachlässigende Größe war, eine angemessene Würdigung als „protestantische Ikone des 20. Jahrhunderts“ erfahren wird.

Davon ist sie freilich noch immer weit entfernt – obgleich ihre Denkschrift heute zu den wichtigsten Zeugnissen der Solidarität mit den verfolgten Juden während des NS-Regimes zählt. Ihr mutiges Handeln hat sich inzwischen zumindest etwas herumgesprochen, und öffentlich gedacht wird ihr auch. Nach dem Fund von Gerhard Lüdecke ließ die Stadt Hanau und die Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 2005 einen Gedenkstein an ihrem Grab errichten, an ihrem ehemaligen Berliner Wohnhaus wurde 2018 eine Gedenktafel angebracht. Mit tatkräftigem Einsatz sorgte Gerhard Lüdecke zudem dafür, dass Elisabeth Schmitz in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem seit 2011 als „Gerechte der Völker“ verewigt ist. Anlässlich des 90. Jahrestags ihrer Denkschrift wird nun in Hanau künftig auch die Büste des Bildhauers Thomas Duttenhoefer an die Widerständlerin erinnern.

Kulturtipp:

Enthüllung einer Büste für Elisabeth Schmitz in Hanau am 7. Mai

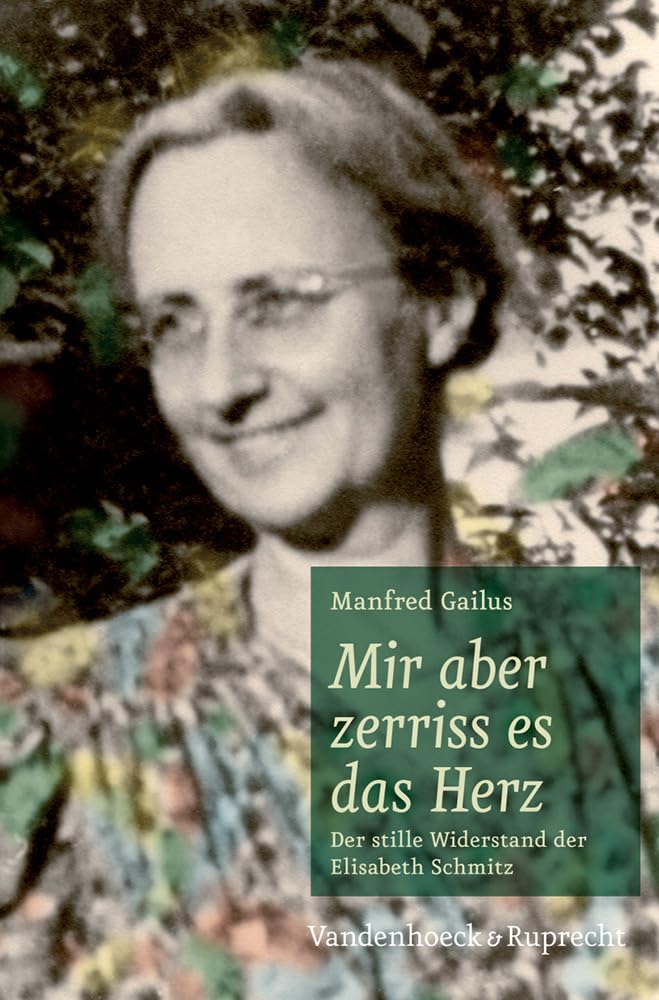

Manfred Gailus

Mir aber zerriss es das Herz

Der stille Widerstand der Elisabeth Schmitz

320 S., geb.

ISBN: 978-3-525-55008-3

Vandenhoeck & Ruprecht

Bestellen

Erstellungsdatum: 07.05.2025