MENU

MENU

Was wäre Theater in Deutschland ohne Stücke von Shakespeare, Beckett oder Wajdi Mouawad? Über den faszinierenden Prozess, Texte aus unterschiedlichen internationalen Herkünften für die Bühne zu übersetzen spricht der Übersetzer Frank Weigand mit der Schauspielerin und Übersetzerin Ela zum Winkel. Ihr feines Gespür für machtpolitische Aspekte sprachlicher und kultureller Übertragung und die besondere Bereitschaft zu zweifeln, wirkt ungewöhnlich bereichernd.

Frank Weigand: Liebe Ela, wie bist du zum Übersetzen gekommen – und dann noch spezifischer zum Theaterübersetzen?

Ela zum Winkel: Ganz sicher erstmal über das Theater selbst. Ich habe von klein auf Theater gespielt, als Kind, als Jugendliche in Laiengruppen. Dann habe ich nach dem Abitur an einer Schauspielschule in Frankreich studiert und während der Ausbildung erstmals auch Theater übersetzt. Einfach weil es mir Spaß machte und teilweise auch im Rahmen von Festivals oder für Theaterkompanien. Tatsächlich aber fast ausschließlich in die andere Richtung, also vom Deutschen ins Französische. Rückblickend kann ich sagen, dass Übersetzung während der Ausbildung eine bedeutende Rolle spielte, was mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst war. Wir haben viele Klassiker gespielt, viel Shakespeare und Tschechow, und ich erinnere mich, dass wir immer mit mehreren Übersetzungen parallel gearbeitet und diese miteinander verglichen haben. Damals hatte ich aber nie den Gedanken, daraus vielleicht auch einen Beruf zu machen.

Später habe ich noch ein anderes Studium drangehängt und angefangen, in Wien Translationswissenschaft zu studieren. Im Zuge dessen wurde mir klar, dass ich unbedingt übersetzen wollte. Also habe ich mich für die Theaterübersetzungswerkstatt Transfert Théâtral beworben, die damals von Laurent Muhleisen, Leyla-Claire Rabih und dir geleitet wurde. Ein Jahr später habe ich dann für das Festival Primeurs in Saarbrücken das Stück Et y a rien de plus à dire von Thierry Simon übersetzt. Der Wunsch, Theater zu übersetzen, war naheliegend, weil das eine Welt war, die mir vertraut war und in der ich mich gern bewegte. Und als ich dann „Übersetzerin geworden bin“, habe ich versucht, beides zu verbinden und aus der jeweils anderen Welt mitzunehmen, was mir besonders viel Spaß macht.

Landläufig wird ja gerne behauptet, dass Übersetzen sehr viel mit Spielen zu tun hat. Würdest du das aus der Innensicht auch so beschreiben? Ist dein Know-How als Schauspielerin, deine Bühnenerfahrung hilfreich beim Theaterübersetzen?

Ich denke schon, allein schon aus dem ganz praktischen Grund, dass ich durch die Ausbildung gewisse Theaterkonventionen kenne. Und die Tatsache, selber mit Texten auf der Bühne gearbeitet zu haben, hat meine Herangehensweise an Theatertexte sicher geprägt. Die physische, lautliche Gestalt eines Textes ist für mich auch beim Übersetzen immer sehr präsent. Als Übersetzerin nähere ich mich einem Bühnentext in ähnlicher Weise wie als Schauspielerin auf den Proben, und in beiden Fällen muss ich mich in diesem Annäherungsprozess auch ein Stück weit vom Original lösen, um etwas Neues schaffen zu können. Es gibt dann später auch wieder sehr viele Unterschiede, aber die Ausgangssituation scheint mir durchaus vergleichbar.

Ironischerweise bist du ja mittlerweile hauptsächlich als Prosaübersetzerin tätig und hast mehr Prosa als dramatische Texte übersetzt. Hast du das Gefühl, dass Prosatexte eine andere Arbeitsweise erfordern?

Jein. Dramatische Texte sind ja wie Prosatexte Literatur, auch wenn die Art des Erzählens eine andere ist. Es macht aber einen enormen Unterschied, ob ein Text gelesen wird oder ob er verkörpert, gesehen und gehört werden soll. Es ist ein bisschen paradox: Einerseits versuche ich bei Theatertexten so knapp und prägnant wie möglich zu sein und andererseits glaube ich aber auch, dass ein Theatertext viel mehr offenlässt als ein Prosatext. Die Übersetzung ist ja, wie schon der Originaltext, viel mehr Vorlage für andere Interpretationen und Inszenierungen, als es bei einem Roman der Fall ist. Andererseits sind zum Beispiel Rhythmus und Klang für mich nicht weniger wesentlich bei der Übersetzung von Prosa als von Theater.

Hast du das Gefühl, dass du vom Theater Dinge mitnimmst, die für das Übersetzen von Prosa sinnvoll oder nützlich sind, oder dass das eher stört?

Nein, ich halte das für absolut nützlich. Im Theater geht es ja auch um Sprache und ganz viel auch um Übersetzung, um die Suche nach anderen, neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Um Interpretation, aber auch die Lust am Probieren, Verbiegen und Formen … Ob das jetzt von meinem Theaterhintergrund kommt, weiß ich nicht, aber mir hilft das Bild der Probebühne beim Übersetzen und der Gedanke, dass da ein Raum ist, in den ich mich mit den Figuren und der Welt eines Romans bis zum „fertigen“ Text erstmal zurückziehe …

Als Prosaübersetzerin überträgst du unter anderem die kamerunische Autorin Djaïli Amadou Amal, die in Frankreich mittlerweile ein Superstar ist. Als feministische Aktivistin macht sie auf die Situation der Frauen in der Sahelzone aufmerksam. Ihre Texte beschäftigen sich also mit einer bestimmten Realität, die weit von unserer europäischen Alltagsrealität entfernt ist. Wenn du als weiße europäische Frau eine solche Autorin übersetzt, stellst du dir dann die Legitimitätsfrage?

Na ja, Legitimität würde ja bedeuten, ob ich das Recht dazu habe, sie zu übersetzen, oder nicht. Und diese Frage stelle ich mir nicht, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass ich jeden Text übersetzen darf, den ich will. Die andere und viel wichtigere Frage, die ich mir bei jedem Text stelle, ist aber, ob ich mich dazu imstande fühle, ihn zu übersetzen. Allerdings stelle ich mir diese Frage nie in Zusammenhang mit der Herkunft der Person, die diesen Text geschrieben hat. Ich habe mir angewöhnt, immer ein paar Seiten für mich zur Probe zu übersetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob mir ein Text liegt oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das jemand anderes besser machen würde oder es aus anderen Gründen für mich nicht passt, dann lasse ich es.

Natürlich gibt es mal weniger, mal mehr Abstand zwischen mir und den Autor*innen, die ich übersetze. Das ist klar, aber einen Abstand gibt es immer. Sonst müsste ich mich ja selbst übersetzen. Wahrscheinlich habe ich mit vielen der Autor*innen, die ich bislang übersetzt habe, relativ wenige biografische Schnittstellen. Die Tatsache, dass ich nicht dieselbe Hautfarbe wie Djaïli Amadou Amal habe und nicht in Kamerun aufgewachsen bin, ist vermutlich nur etwas offensichtlicher als andere Dinge, die uns womöglich unterscheiden oder verbinden. Das stört mich auch an dieser Debatte und diesen Fragen, die im Grunde darauf hinauslaufen, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft auf eine vermeintliche Identität festzulegen. Ich halte diese Zuschreibung einer eindeutigen Identität für verrückt. Zumal es auch eine Zuschreibung von außen ist. Diese vermeintliche Identität wird ja durch den Blick der anderen festgelegt, dadurch, wie uns andere wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und da würde ich auch sagen: Auch ich selbst lasse mir keine Identität von außen zuschreiben. Es gibt dazu einen klugen Text von der Autorin und Rabbinerin Delphine Horvilleur, Il n’y a pas de Ajar - Monologue contre l’identité, der mitunter auch fürs Theater adaptiert wurde. Nicola Denis hat einige ihrer Bücher übersetzt, dieses ist soweit ich weiß leider noch nicht auf Deutsch erschienen.

Die Frage nach der Legitimität setzt ja auch irgendwo voraus, dass es anmaßend sein könnte, gewisse Themen oder Perspektiven zu übersetzen. Aber beim Übersetzen versuchen wir ja nicht unsere Perspektive, unsere Welt einer anderen überzustülpen, sondern im Gegenteil, eine andere möglichst sichtbar zu machen. Generell glaube ich, dass Übersetzen auch viel mit Zweifeln zu tun hat, und der Bereitschaft, auch sich selbst immer wieder aufs Neue zu hinterfragen. In diesem Sinne scheint es mir von Anmaßung weit entfernt.

Du hast einen Text für die Anthologie SCÈNE übersetzt, die in wenigen Wochen erscheint. „Norman c’est comme normal, à une lettre près“ von Marie Henry, der in deiner deutschen Version den Titel „Norman ist (fast) normal“ trägt. Es ist eigentlich ein Kinderstück, auch wenn es relativ experimentell geschrieben ist. Wie war dein erster Leseeindruck von dem Text?

Ausgangspunkt dieses Stücks ist die Geschichte von einem Jungen und seinem Vater, die vor einigen Jahren irgendwo in Süddeutschland medial viel Aufmerksamkeit bekommen hatte. Da der Junge gerne Kleider trägt und damit auch zur Schule gehen will, beschließt der Vater schließlich auch ein Kleid anzuziehen, um seinen Sohn zu unterstützen. Marie Henry hat aus dieser Geschichte eine Art Parabel gemacht, die beim ersten Lesen ein wenig wie ein bizarres Märchen wirkt. Es geht um den Blick der anderen, um Schubladendenken, Normen, und wie man aus diesen Normen ausbrechen kann.

Knifflig bei der Übersetzung war, dass es eben, wie du sagst, ein Kinderstück ist, in dem sehr viel über die Form transportiert wird und die Form zugleich schwer zu fassen ist. Marie Henry arbeitet mit einer sehr bildlichen Sprache, mit klanglichen Spielereien und gehäuften Alliterationen. Sie mischt alle möglichen Genres und umgeht auch eine klare Rollenaufteilung. Teilweise erinnert es an die Märchensprache, dann wird es stellenweise plötzlich auch wieder sehr derb. Um das in eine Sprache zu bringen, die mir für Kinder geeignet schien und irgendwie auch bühnentauglich, habe ich schon sehr viel herumexperimentiert. Weil der Text an manchen Stellen auch bewusst umständlich formuliert ist und ich immer das Gefühl hatte, man muss da ein Mittelding finden zwischen etwas sehr Verschrobenem, ironisch Distanziertem und einer Sprache, die trotzdem auf der Bühne funktionieren kann.

Wenn man heutzutage ins Kinder- und Jugendtheater geht, ist man oft sehr überrascht, was bestimmten Altersgruppen tatsächlich zugetraut werden kann. Vielleicht machen wir uns manchmal unnötig Sorgen, da Kinder alles Mögliche sehen können …

Genau. Ich glaube, dass Kindern noch immer oft zu wenig zugetraut wird. Und das ist wirklich auch eine Stärke dieses Stücks. Aufgrund des Ausgangsthemas hätte es leicht etwas belehrend werden können, was absolut nie der Fall ist. Marie Henry schafft es auch, vollkommen offen zu lassen, was dort eigentlich genau erzählt wird. Da ist diese Geschichte, aber es bleibt jeder Zuschauerin und jedem Zuschauer selbst überlassen, was sie oder er darin sieht. Klar ist nur, dass der Junge ein Kleid tragen will, aber warum, das bleibt ziemlich offen. Diese Offenheit zu erhalten, die dem Stück etwas Schwebendes, Undefiniertes verleiht, war für mich beim Übersetzen wesentlich. Der Austausch mit der Autorin hat da auch sehr geholfen.

Was ist denn dein nächstes Projekt?

Als nächstes kommt erstmal keine Theaterübersetzung. Ich habe gerade einen Roman mehr oder weniger abgeschlossen und arbeite jetzt an einem weiteren Roman, der zwischen Paris und Uganda spielt. Und ab Oktober probe ich dann wieder am Theater.

Findest du als vielbeschäftigte Prosaübersetzerin überhaupt noch Zeit, zu spielen?

Ich habe immer in wechselnden Konstellationen auf irgendeine Art und Weise am Theater mitgewirkt. Weil ich so ganz ohne auch nicht konnte. Das Schwierige mit dem Spielen ist einfach: Es ist unmöglich, da eine Balance zu halten und das mehr oder weniger im Gleichgewicht zum Übersetzen zu machen, da es sich zeitlich nur schwer vereinbaren lässt. Leider ist oft nur entweder das eine oder das andere möglich. Ich versuche es trotzdem. Denn für mich ist das immer ein Ganzes, weil es einfach zwei Tätigkeiten sind, die für mich miteinander verknüpft sind.

Rein praktisch ist der Unterschied sicherlich, dass das Theaterspielen etwas viel Kollektiveres ist, als monatelang alleine am Schreibtisch zu sitzen und sich mit einem Buch zu beschäftigen.

Richtig. Aber wie gesagt, ich sehe da auch ganz viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Art und Weise, wie man sich einen Text einverleibt. Auch als Schauspielerin bin ich ja oft mit einem Text konfrontiert, den ich selbst nicht geschrieben habe und den ich mir trotzdem irgendwie zu eigen mache. Und natürlich ist es dadurch, dass der Text in Stimme und Körper übergeht und man mit anderen Menschen auf einer Bühne zusammenarbeitet, eine andere, eine performative Erfahrung, die sich kaum mit dem Übersetzen vergleichen lässt. Aber umgekehrt wäre ich sehr unglücklich, wenn ich das Übersetzen nicht hätte und das ganze Jahr über auf einer Bühne stehen würde. Weil die Arbeit am Text eben doch eine ganz andere ist. Beim Übersetzen bin ich viel mehr in einem Text drinnen und gewissermaßen auch mehr mit der Welt verbunden als wenn ich mich beim Schauspielen auf das Innenleben einer Figur, auf „meinen“ Part konzentriere. Und die Frage danach, einem Text und der Person, die ihn geschrieben hat, gerecht zu werden, die stellt sich als Schauspielerin kaum. Da bin ich in einer ganz anderen Rolle. Deswegen wäre ich zwangsläufig etwas unglücklich, nur das eine oder das andere zu machen.

Du kannst mittlerweile vom Übersetzen leben. Was würdest du einer jungen Berufsanfängerin raten?

Ich glaube, die Herausforderung besteht zunächst oft darin, überhaupt eine Chance zu bekommen, sich zu erproben. Da braucht es wahrscheinlich neben Durchhaltevermögen auch eine gute Portion Glück. Egal, ob man diese Hürde bereits genommen hat oder nicht, wäre mein erster Rat, sich über Fortbildungs- und Förderungsmöglichkeiten zu informieren und sich möglichst viel zu bewerben. Allein vom Deutschen Übersetzerfonds gibt es ein umfangreiches Workshop-und Stipendienangebot, das eine große, eigentlich unverzichtbare Unterstützung bietet – und aktuell ja leider von Kürzungen bedroht ist.

Für mich waren solche Programme und die Begegnungen mit anderen Übersetzer*innen nochmal eine Art eigene Schule. Ganz konkret hat mir für das Prosaübersetzen das Georges-Arthur-Goldschmidt-Programm die Weichen gestellt, das ich allen, die aus dem Französischen oder ins Französische übersetzen, uneingeschränkt empfehlen kann. Für mich war es sowohl beruflich als auch privat eine enorme Bereicherung.

Ela zum Winkel, geboren in Frankfurt am Main, studierte Darstellende Kunst am Cours Florent in Paris und Translationswissenschaft in Wien. Seither übersetzt sie vorwiegend französischsprachige Literatur und ist freischaffend in wechselnden Konstellationen am Theater sowie als Moderatorin und Dolmetscherin von Literaturveranstaltungen tätig. Sie lebt in Wien.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von plateforme.de

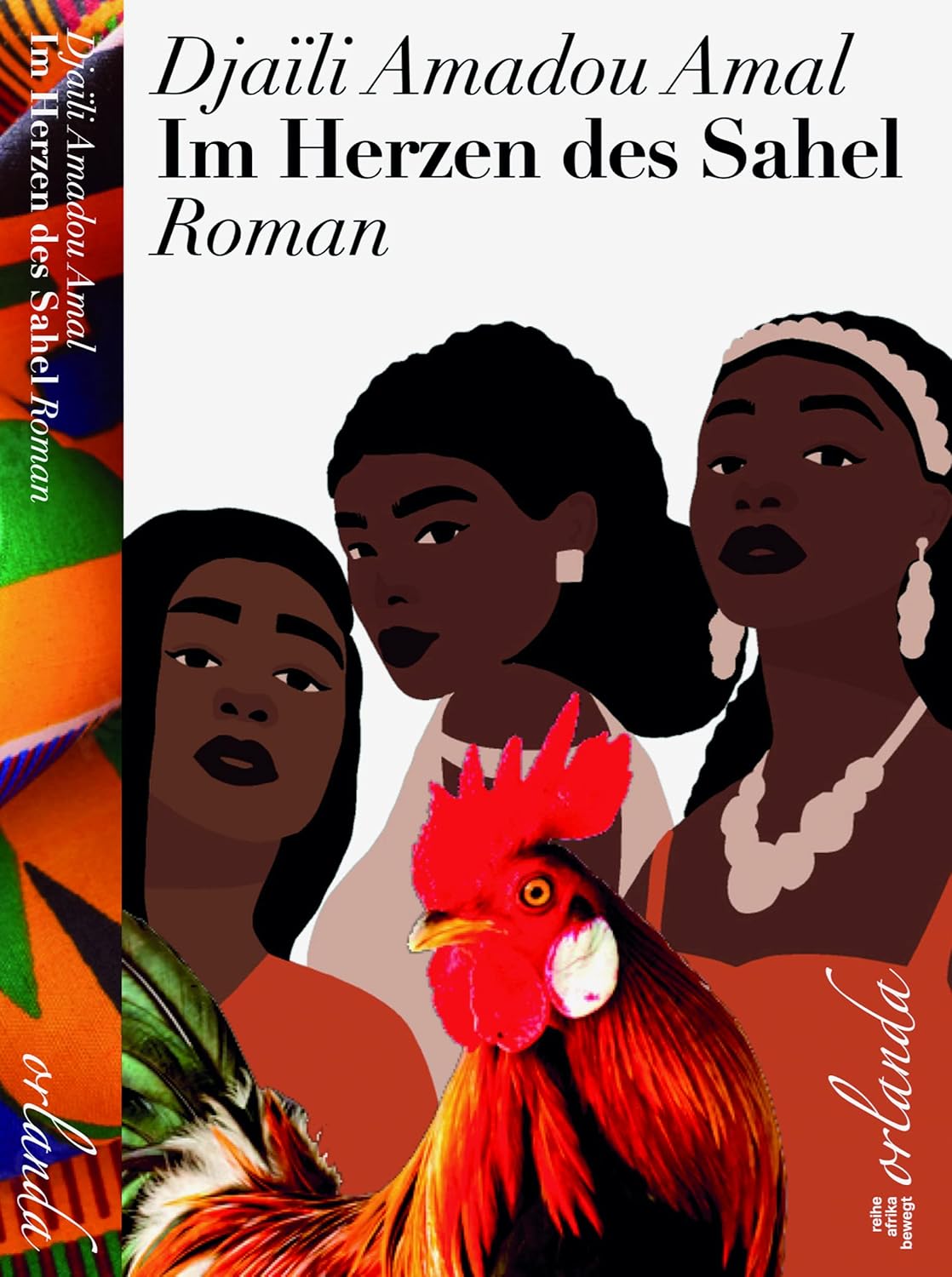

Siehe auch: Buchbesprechung Djaïli Amadou Amal: Im Herzen des Sahel

Djaïli Amadou Amal

Im Herzen des Sahel

Roman

252 Seiten

Übersetzung: Ela zum Winkel

Orlanda Verlag, September 2023

Erstellungsdatum: 12.11.2024