MENU

MENU

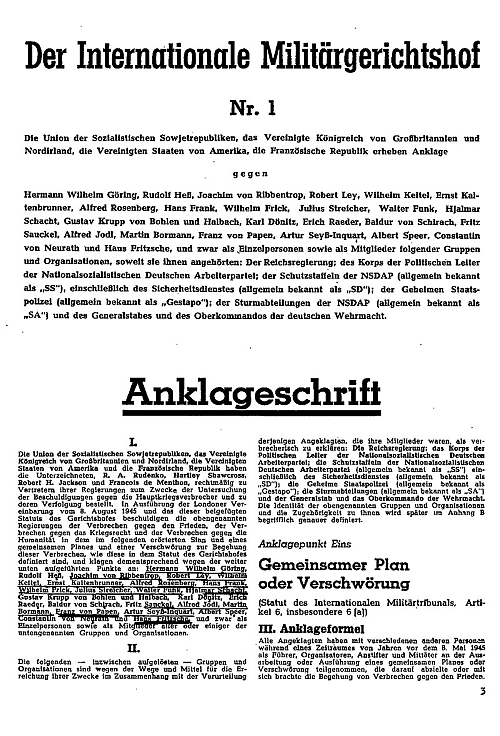

Am 20. November vor 80 Jahren begannen die Nürnberger Prozesse vor einem US-amerikanischen Militärtribunal. Auf Grundlage des Viermächte-Abkommens der Alliierten wurden Repräsentanten des NS-Staates als Hauptkriegsverbrecher angeklagt. Der Philosoph Martin Löw-Beer hat den ersten der insgesamt 13 Nürnberger Prozesse analysiert und führt dessen völkerrechtliche Dimension, die Moralauffassung der Angeklagten, den Unterschied zwischen Mord und Völkermord und die rechtliche Ungültigkeit der Diskriminierung und Vernichtung im Nationalsozialismus vor Augen.

Ich werde argumentieren, dass Prozesse wie der Nürnberger erstens eine völkerrechtliche Bedeutung (hätten) haben (sollen). Ein internationales, anerkanntes Recht, nach dem effektiv, gemäß den Grundsätzen des Nürnberger Gerichts, Recht gesprochen wird, täte der Welt not. Zweitens haben die Prozesse eine Funktion in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Denn die Angeklagten sind Repräsentanten dieses Regimes, und sie sind in dieser Eigenschaft angeklagt. Werden sie verurteilt, so auch die nationalsozialistische Herrschaftsform. Wie konnten sie arbeitsteilig solche Verbrechen produzieren? Die Prozesse fordern dazu heraus, sich über die Art der Verbrechen, die hier begangen wurden, klar zu werden und damit auch darüber, inwiefern sich die Angeklagten schuldig gemacht haben. In diesem Zusammenhang werden häufig nationalsozialistische Funktionsträger ins Monströse verzeichnet. Sie hätten im Einklang mit dem, was sie für moralisch und rechtlich hielten, gehandelt. Die Prozesse dokumentieren, dass die Repräsentanten des Regimes keineswegs Anhänger eines exotischen, ethnozentrischen Wertesystems waren, sondern in ihren moralischen Intuitionen weitgehend universalistisch eingestellt waren.

Drittens werfen diese Prozesse rechtsphilosophische Probleme auf. Den Nazis ist es gelungen, schneller als es viele, vielleicht auch sie selber, bemerkten, Vertrautes zu erschüttern, vieles, was man nicht für möglich hielt, möglich zu machen. Damit wurden Probleme, die üblicherweise der spekulativen Spielwiese der Philosophen überlassen bleiben, zu brennenden, politischen Problemen. Die Nazis benutzten eine vertraute Maschinerie, nur stellten sei etwas ganz anderes damit her. Sie machten Gesetze, Verordnungen, und diese entpuppten sich als Mittel in einem gigantischen Mordkomplott. Haben solche staatlichen Maßnahmen, die nur dazu dienen, Gruppen von Menschen zu nötigen, in diesem Fall in die Vernichtung, noch Anspruch auf rechtliche Gültigkeit? Dies ist die Frage nach dem Verhältnis zwischen Moral und Recht, auf die ich hier nur thetisch eingehen werde. Wenn man sich eine Kutte umhängt, ist man damit noch kein Mönch. Wenn man sich des staatlichen Gewaltapparats zur Durchsetzung von Verhaltensmaximen bedient, ist man noch lange nicht Vertreter eines gültigen Rechtssystems.

Ein wenig beachteter, aber aktueller Sinn der Nürnberger Prozesse besteht in dem leider missglückten Versuch, eine wirksame internationale Rechtsordnung zu etablieren. Die unvorstellbare Barbarei der Nazis und die Entwicklung von Massenvernichtungsmitteln haben die Idee der Souveränität von Staaten nach innen und außen diskreditiert. Hinzu kommt, dass die Nazis die Welt so weit in Unordnung gebracht hatten, dass die drohende Gefahr bestand und besteht, die Idee, staatliche Maßnahmen hätten etwas mit Moralität zu tun, könnte zu einer nurmehr kulturindustriell ausbeutbaren Illusion verkommen. Einerseits war die Perspektive eines weiterhin andauernden Naturzustands zwischen Staaten zu einer Horrorvision geworden, andererseits war die sozialdarwinistische Auffassung der Nazis, die Geschichte als ewigen Krieg von Kollektiven gegeneinander begriff, noch lebendig. Die Idee, dass Moral mit Recht und Staat nichts zu tun habe, schien sich durchzusetzen. Göring und Ribbentrop amüsierten sich köstlich über den sich abzeichnenden kalten Krieg. Dass „Recht“ eine Verschleierung des Terminus „organisierte Gewalt“ sei, schien – Niederlage der Nazis hin oder her – zu einer Selbstverständlichkeit des politischen ABCs zu werden.

Edmund Veesenmayer, erfahrener Diplomat im Dienste der Judenvernichtung, brachte diese Ansicht bei seiner Vernehmung durch Kempner vielleicht noch prägnanter zum Ausdruck als Göring, der, mit kleinlichen Lügen geschminkt, Nibelungentreue posierte. Von dem Ankläger Kempner befragt, was er von dem Prozess halte, „ antwortete Veesenmayer, als Hauptangeklagter sei er der Feind, der Typus, der ausgeschaltet werden müsse. Er kenne es nicht anders. Er sei ein Verbrecher, der ausgerottet werden müsse.“ (Hilberg,730,1982)

„Recht hat der, der siegt. Vogelfrei ist der, der keine Gewalt auf seiner Seite hat.“ Kann man eine andere Lehre aus dem zweiten Weltkrieg ziehen? Haben die Alliierten einen Finger gekrümmt, um die Vergasung der Juden aufzuhalten? Wie leicht wäre es gewesen, Auschwitz zu bombardieren, die Transporte aus Ungarn zu verzögern. Und lassen sich nicht selbst noch die Nürnberger Prozesse als Siegerprozesse interpretieren? Hatten die Alliierten nicht vor allem das Ziel, zu verurteilen, was ihnen angetan worden war und damit indirekt zu rechtfertigen, was sie taten? Dies spiegelt sich schon im Ausdruck „Kriegsverbrecherprozesse“ wider. Die Prozesse sollten vor allem den Angriffskrieg und die Verbrechen, die im Zusammenhang mit ihm standen, verurteilen. Die Ausrottungspolitik der Nazis sollte nur soweit behandelt werden, wie sie in Verbindung mit dem Krieg und seiner Vorbereitung gesehen werden konnte. So wurde in Nürnberg aus Respekt vor dem Souveränitätsgedanken die Nazimär beglaubigt, die vom Krieg gegen die Juden sprach.

In Wahrheit darf man diese Ambivalenz des Gerichts nicht machtpolitisch interpretieren. Die Juristen der Alliierten waren in einem Dilemma. Einerseits durfte man Maßnahmen wie die Massenvernichtung nicht als etwas, was andere Staaten nichts anging, hinnehmen, andererseits hatte man nicht den Mut, den alten Rechtsgrundsatz der Souveränität anzutasten. So entschied man sich für vage Formulierungen, die es erlaubten, Kriegsverbrechen und Ausrottungspolitik in einem Aufwasch zu behandeln.

Dennoch war der Nürnberger Prozess - Bärsch betont dies zu Recht - kein Siegerprozess im landläufigen Sinn. Es war kein Schauprozess. Die Normen, aufgrund derer Recht zu sprechen war, waren nicht auf die Benachteiligung der Angeklagten gemünzt, sondern bildeten eine moralische Antwort auf eine Situation, die zwar unmittelbar von den Nazis geschaffen wurde, aber sie überdauert hat. Ein internationales Gremium, das imstande wäre, den Normen des Londoner Statuts zur Wirksamkeit zu verhelfen, tut mehr not denn je. Weltkrieg bedeutet heute buchstäblich Krieg gegen die Welt und dieser kann nur gewonnen werden. Es wäre nur billig, würde sich die Welt gegen dieses Schicksal u.a. auch mit rechtlichen Mitteln auflehnen.

Dem Anschein, dass bei den Nürnberger Prozessen die Sieger nur im Schutze eines rechtlichen Mäntelchens auf die Besiegten einschlugen, ist die Tatsache ihrer Unwirksamkeit als völkerrechtlicher Präzedenzfall zu verdanken. Die Nürnberger Prozesse wurden nicht, was sie werden sollten: ein Anfang verbindlichen, internationalen Rechts. Die Vorzeichen für eine solche Erfolgsgeschichte waren schon damals schlecht: Noch nicht einmal zwei Monate vor dem Prozess fielen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Diese zeigten ein für allemal, dass die Unterscheidung zwischen Krieg und Kriegsverbrechen technisch überholt war. So nimmt es nicht wunder, dass das, was in Nürnberg als Planung von Kriegsverbrechen verurteilt wurde, nämlich die Vernichtung von Zivilbevölkerung, heute zu einer verteidigungspolitischen Selbstverständlichkeit-geworden ist. Die atomare Abschreckungsdoktrin enthält beinahe wie eine moralische Geste die Drohung der Massenvernichtung. Dass Führer von Angriffskriegen seit Nürnberg nicht verurteilt wurden, braucht kaum erwähnt zu werden. Und was die Beschränkung der Souveränität von Staaten anbelangt: die unbeschränkte Souveränität war wohl immer schon eine Illusion. Seit dem zweiten Weltkrieg ist sie endgültig zerbröckelt. Aber beschränkt wird die Souveränität der Staaten nicht durch die moralischen Ansprüche internationalen Rechts, sondern durch die Erpressungen der Großmächte. Den vorläufigen Endpunkt in der Geschichte des Niedergangs internationalen Rechts seit dem zweiten Weltkrieg bildete die Weigerung der USA als Angeklagte, an dem Verfahren des Internationalen Gerichtshofs gegen ihre Intervention in Nicaragua teilzunehmen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass dies der Gerichtshof ist, den u.a. die USA als Nachfolgeorgan des Nürnberger Gerichts gründeten.

Wie in jedem Prozess, so geht es auch in Nürnberg um den Nachweis der Schuld der Angeklagten. Dieser Nachweis hat in diesem Fall etwas Außergewöhnliches, weil er sich auf Repräsentanten einer Herrschaftsform bezieht, die in dieser Funktion schuldig wurden. Insofern die Angeklagten verurteilt wurden, wird auch der Nationalsozialismus verurteilt. Davon ist eine generalpräventive Wirkung zu erhoffen, ein Beitrag zur Entwicklung von Bewusstsein, das verhindert, dass sich ähnliche Regimes etablieren. Gegen diese Argumentation wurde eingewendet, dass sowohl die Rechtsgrundlage fehle als auch die Voraussetzungen in den Persönlichkeiten der Angeklagten, um diesen Schuld im üblichen Sinn nachzuweisen.

Denn Recht sei immer an bestimmte Lebensformen und Bewusstseinslagen gebunden. Daher werde es problematisch, wenn eine Lebensform über eine andere Gericht hält. Dies stelle sich als Problem bei Prozessen des Nürnberger Typus. Die Angeklagten hätten mit gutem Gewissen und nach in der nationalsozialistischen Gesellschaft akzeptierten Regeln gehandelt. Es sei falsch, sie im Namen von nachträglich geschaffenen Gesetzen zu verurteilen. Denn dies widerspreche drei eng zusammenhängenden, in der Rechtsprechung allgemein akzeptierten Annahmen:

ad a) Rückwirkende Gesetze:

In a) wird eine richtige Feststellung gemacht, aber ihr Stellenwert als Einwand gegen das Verfahren wird überschätzt. Die völkerrechtliche Bedeutung der Anklage von Nürnberg liegt gerade in ihrem rechtsschöpferischen Gehalt. Wenn Verbrechen unvorhergesehenen Ausmaßes geschehen, hat der Gesetzgeber gar keine andere Chance als nachträglich zu reagieren. So war die Vernichtung von Völkern, völlig unabhängig von Kriegszielen, etwas geschichtlich Neue. Ein Grund dafür, dass die alliierten Juristen fälschlicherweise Ausrottungspolitik mit Kriegsverbrechen vermengten, lag darin, dass sie diesen Einwand gegen ihr Verfahren zu ernst nahmen. Sie wollten unbedingt an bestehendes Recht anknüpfen.

ad b) Nullum crimen sine lege

Jedoch ist zu fragen, ob das, was wir als Verbrechen beurteilen, auf deren Typus noch einzugehen sein wird, auch der Naziprominenz so erschien. Dies führt zum dritten Einwand, der relevant ist, um die Frage zu beantworten, ob hier eine Lebensform über eine andere urteilt. Es wäre erschreckend, wenn unser Traditionszusammenhang imstande wäre, Massenmörder mit gutem Gewissen zu produzieren.

ad c) Unrechtsbewusstsein der Angeklagten?

Meine These ist, dass es falsch ist, den Nationalsozialismus als fremdartiges Wertsystem zu imaginieren. Die Nürnberger Prozesse belegen ausführlich, dass die Angeklagten moralisches Unrechtsbewusstsein hatten. Soviel ich weiß, hat in solchen Prozessen überhaupt kein Angeklagter je bestritten, dass die Vernichtungsaktionen auf Unschuldige zielten – weder Göring noch Eichmann, nicht einmal Höß. Sie haben nur ihren Anteil bzw. ihre Schuld an der Vernichtung bestritten. Unter der Prämisse, dass es nur darum gehe, ob den Opfern Unrecht geschehen sei, hätten die Prozesse niemals stattzufinden brauchen. Dies ist der einzige Punkt, in dem es einen Konsensus zwischen Opfern und Tätern gibt. Das belegen die Aussagen der Naziführer in Nürnberg ebenso wie die der unteren Chargen in Shoah.

2.1. Das Unrechtsbewusstsein der Angeklagten

Es gibt zwei Arten von Unrechtsbewusstsein: a) Bewusstsein von Verstößen gegen positives Recht. b) Bewusstsein, etwas Unmoralisches zu tun. Zwischen Verstößen gegen gültiges Recht und gegen das moralisch Rechte ist zu unterscheiden. Die Nürnberger Angeklagten hatten ein Bewusstsein davon, dass die Vernichtungsaktionen gegen beides verstießen.

Man muss sich klar machen, dass in der gängigen Rechtspraxis der Begriff des moralischen Unrechtsbewusstseins so gut wie keine Rolle spielt. Voraussetzung für eine Verurteilung ist das Wissen, dass die Handlung gesetzlich verboten war. Genaugenommen schützt Unkenntnis vor Strafe nur bei einem „unvermeidbaren Verbotsirrtum“. Wenn ein Dieb mit guten Gründen argumentiert, dass er nur eine gerechte Umverteilungsaktion gemacht habe, dass er sich genommen habe, was anderen in die Wiege gelegt wurde, so wird ihm kein Gericht mildernde Umstände wegen fehlenden Unrechtsbewusstseins zusprechen. Terroristen, die moralisch von ihren Taten überzeugt sind, haben vor Gerichten keine Milde zu erwarten. Das war in Weimar anders, wo (rechte) politische Überzeugungstäter nur mit sanften, präventiven Maßnahmen behelligt wurden, wie das Beispiel Hitler zeigt, dessen Festungshaft uns „Mein Kampf“ bescherte. Im übrigen kann die Frage, ob man Unrechtsbewusstsein als notwendige Bedingung für moralische Schuld annehmen sollte, in unserem Zusammenhang unbeantwortet bleiben. Denn die Nürnberger Angeklagten – dies gilt auch für andere Naziverbrecher – hatten Unrechtsbewusstsein, zumindest was die Ausrottungspolitik angeht.

Vom Nürnberger Prozess lässt sich lernen, dass hier nicht das Wertsystem der Alliierten über das Wertsystem der Nazis urteilte. Der Prozess zeigte keine nennenswerte Diskrepanz zwischen den moralischen Intuitionen von Anklägern und Angeklagten. Kein Angeklagter – dies gilt auch für spätere Prozesse – verteidigte sich auf der Basis der ethnozentrischen Moral. Kein Angeklagter begrüßte den Judenmord als schwere historische Mission, für deren Erfüllung die Welt den Nazis dankbar sein sollte. Selbst Streicher, der in seinen obszönen, antisemitischen Wahnvorstellungen bis zu seiner Hinrichtung schwelgte, verurteilte die Judenvernichtung. Der Prozess lässt den Schluss zu, dass für die Naziführung nicht abweichende moralische Intuitionen charakteristisch sind, sondern ein zynisches Verhältnis zur Moral. Sie begriffen Geschichte als Krieg zwischen Gruppen, in dem Moral keine Rolle spielt und „Recht“ auf organisatorische Maßnahmen reduziert wird, die Mittel in diesem „Krieg“ sind, der auf absurden, empirischen Annahmen über Juden, Kommunisten etc. beruht. Nun könnte eingewendet werden, dass die Angeklagten logen, als sie die Vernichtungspolitik verurteilten. Bei vielen der Angeklagten ist offensichtlich, dass sie logen. Sie logen, was ihr Wissen über die Verbrechen und ihre Beteiligung an ihnen anging; Göring allen voran, der dummdreist behauptete, den Begriff „Endlösung“ (Heydecker-Leeb, 161, 1979) in seiner eigenen Verordnung anders verstanden zu haben, als er verstanden wurde. Aber gerade die Lügen beleuchten, dass die Naziführer die Ausrottungspolitik als etwas, dessen sie sich schämen mussten, betrachteten, ganz im Unterschied zu den Punkten, die für die Alliierten als Anklagepunkte zentral waren: Angriffskrieg und damit zusammenhängende Kriegsverbrechen.

2.2 Stellung der Angeklagten zur Ausrottungspolitik

Vor allem dem Tagebuch des Gefängnispsychologen Gilbert verdanken wir Schilderungen der Stellung der Naziprominenz zu Antisemitismus und Holocaust. Ironischerweise nehmen die Reaktionen der Naziführung das ganze Spektrum der Haltungen im Nachkriegsdeutschland vorweg: Nichts gewusst zu haben, aber auch der Selbstvorwurf, nichts gewusst haben zu wollen, vage pathetische Schulderklärungen, vermischt mit Leugnung von konkreter Schuld, Relativierungen, Befehlsnotstand, Hinweis darauf, noch das Beste in einer furchtbaren Situation getan zu haben; Verleugnungen und gegenseitige Vorwürfe, dass man verleugne. All diese Reaktionen finden sich bei den Angeklagten. Einer ihrer Anwälte sagte sinngemäß: „Alle haben die wenigen gerettet, aber wer hat die vielen ermordet?“

Man könnte witzeln, daß viele Deutsche auch noch in ihrer Distanzierung Aufträge der Führer befolgten. Zumindest einer der Angeklagten, Baldur von Schirach, sah es weiterhin als seine Mission an, der deutschen Jugend zu sagen, wo es lang geht:

Es ist meine Schuld, die ich fortan vor Gott, vor meinem deutschen Volk und vor unserer Nation trage, dass ich die Jugend dieses Volkes für einen Mann erzogen habe,(...) der ein millionenfacher Mörder gewesen ist(...). Wenn aber auf dem Boden der Rassenpolitik und des Antisemitismus ein Auschwitz möglich war, dann muß Auschwitz das Ende der Rassenpolitik und das Ende des Antisemitismus sein. (Aussage vor Gericht, zitiert nach Gilbert, 339, 1982)

HJ-Führer Wiesenhofer nahm diese Botschaft begeistert auf:

Die deutsche Jugend(...)sei in solcher Verzweiflung und wisse nicht, was sie denken solle; daher seien die Worte ihres früheren Führers von großem Nutzen.(ebd., 345)

Göring versucht zu minimalisieren: wenn nur 5 Prozent davon wahr seien, was über die Vernichtung gesagt werde, sei es ein Schandfleck. Von der Vernichtung behauptet Göring (völlig unglaubhaft), nichts gewusst zu haben. Er leugnet sogar, ein Antisemit gewesen zu sein, obwohl man ihn mit protokollierten antisemitischen Bemerkungen konfrontiert. Göring nach der Reichskristallnacht: „Mir wäre lieber, ihr hättet zweihundert Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet.“ Kommentar Görings vor Gericht: „Es war nicht ernstlich gemeint, das war ein Ausfluss einer momentanen Erregung über die ganzen Vorgänge, über die zerstörten Werte.“ (Heydecker-Leeb, 219,1979) Man ist unwillkürlich an den Bürgermeister von Korschenbroich erinnert.

Sehen wir uns die Reaktionen einiger anderer Angeklagten an, die besonders heftig waren, nachdem ihnen ein KZ-Film vorgeführt wurde. Fritzsche, Rundfunkpropagandist der Nazis, schluchzend: „Keine Macht des Himmels oder der Erde – wird diese Schande von meinem Land nehmen! – nicht in Generationen – nicht in Jahrhunderten.“ (Gilbert, s.o., 52). Auch der Organisator der Sklavenarbeit, Sauckel, denkt an die Vererbung der Schande an Kinder und Kindeskinder (ebd., 54). Frank reimt sogar frei auf tausendjähriges Reich tausendjährige Schuld (ebd., 268). Ribbentrop zittert und kann es einfach nicht verstehen (ebd., 54). Keitel schämt sich, ein Deutscher zu sein, und schiebt es auf die „SS-Schweine“. General Jodl nimmt die jüngsten Aussagen von Ernst Nolte vorweg: „Sagen Sie mir von Mann zu Mann, wussten Sie je, dass die Deutschen so blutdürstig und grausam waren. Es ist eine typisch asiatische Eigenschaft.“ (Gilbert, 34, 1982) Frank, dessen grausame Maßnahmen als Nazigouverneur unüberbietbar waren, dessen Tagebuch prägnant Entlausung mit Judenausrottung identifiziert, und dass der Krieg nur dann als gewonnen gelten kann, wenn die „Judensippschaft“ vernichtet ist, stellt sich erschüttert in der Zelle die Vergasung des jüdischen Freundes seines Vaters vor. Nach dem KZ- Film weint Frank:

Wenn man bedenkt, dass wir wie Könige lebten und an diese Bestie glaubten! - Lassen Sie sich von niemandem erzählen, dass Sie nichts gewusst hätten! Jeder ahnte, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war mit dem System, auch wenn wir nicht alle Einzelheiten wussten. Sie wollten es nicht wissen..." (ebd., 53)

Schacht und Dönitz sind empört, einen KZ-Film ansehen zu müssen. Sie hätten nichts gewusst und absolut nichts damit zu tun.

Die Ausrottungspolitik der Nazis stellt ein neuartiges Verbrechen dar. Fragt sich, ob die Art der Verbrechen neuartig ist oder nur ihre Quantität und administrative Abwicklung? Handelt es sich um etwas anderes als millionenfachen Mord, der staatlich angeordnet wurde? Arendt meint, dass zwischen Mord und Völkermord ein kategorialer Unterschied bestehe. Die Ordnung, gegen die verstoßen wird, unterscheide sich. Bei Mord werde gegen die Gesetze der Gemeinschaft verstoßen, deren Mitglied man ist; bei Völkermord werde die Ordnung der Menschheit, die Völkergemeinschaft verletzt. Für den Begriff der Menschheit sei eine Pluralität von Völkern konstitutiv. Diese zu reduzieren sei das Recht von niemandem, aber die Anmaßung der administrativen Massenmörder. Nicht die unmittelbare Gemeinschaft, der Staat, in dem man lebt, sondern die Menschheit als ganze werde durch Taten wie die der Nazis bedroht. Entsprechend sei das Verbrechen der Nazis nicht in erster Linie ein Verbrechen gegen die Zigeuner, die Juden oder eine andere Volksgruppe, deren Ermordung vorgesehen war, sondern eine Bedrohung der Menschheit, die sich in Form eines internationalen Gerichtshofes konstituieren solle, um solche Verbrechen zu ahnden.

Denn genauso wie ein Mörder nicht darum strafrechtlich verfolgt wird, weil er die Familie Schmidt des Gatten, Vaters und Brotverdieners beraubt hat, sondern weil er sich gegen das Gesetz der Gemeinschaft, dem sie alle, Mörder und Ermordete und Hinterbliebene, angehören, vergangen hat, so müssen diese neuen administrativen Massenmörder vor Gericht gestellt werden, weil sie die Ordnung der Menschheit verletzt haben und nicht weil sie Millionen von Menschen getötet haben. Nichts ist verderblicher für ein Verständnis dieser neuen Verbrechen ..., als die weitverbreitete Meinung, dass Mord und Völkermord im Grunde die gleichen Verbrechen seien und darum der staatlich organisierte Völkermord „kein neues Verbrechen“ darstelle. Das Merkmal des letzteren ist, dass eine gänzlich andere Ordnung zerstört und eine gänzlich andere Gemeinschaft zerstört wird. (H. Arendt, 1978, 321f.)

Die richtige Urteilsbegründung im Eichmannprozess hätte nach Arendt zu lauten, Eichmann habe eine Politik gefördert und mitverwirklicht,

in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer Reihe anderer Volksgruppen zu teilen, als ob Sie und Ihre Vorgesetzten das Recht gehabt hätten, zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Keinem Angehörigen des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit denen, die solches wollen und in die Tat umsetzen, die Erde zusammen zu bewohnen. Dies ist der Grund, der einzige Grund, dass Sie sterben müssen. (ebd., 329)

Arendt neigt dazu, das Todesurteil als Sühne für die Verletzung der natürlichen Ordnung der Menschheit zu begründen.

Es erscheint mir richtig, Arendts Begriff des Verbrechens gegen die Menschheit zu übernehmen, ohne sich ihrer naturrechtlichen Begründung anzuschließen. Gegen letztere melden sich die folgenden Bedenken:

Menschenarten individuieren sich vor allem durch Traditionszusammenhänge, und ob es nicht manchmal wünschenswert ist, daß Traditionen verschwinden – allerdings nicht durch physische Vernichtung ihrer Träger, sondern im Wettstreit von Ideen – scheint mir nicht ausgemacht. Arendt könnte erwidern, dass sie geschichtliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Menschheit nicht ausschlösse, sondern nur Menschen verurteile, die sich anmaßen, zu diktieren, welches Volk sein darf und welches nicht.

Schwerwiegender ist der Einwand, dass naturrechtlichen Konstruktionen, die nicht religiös fundiert werden, etwas Willkürliches anhaftet. Der Appell an natürliche Ordnungen bezieht sich auf etwas, das jenseits von dem ist, was die Betroffenen denken und wollen. Dies gibt naturrechtlichen Konstruktionen einerseits ihre suggestive Sicherheit – sie erscheinen unabhängig vom möglichen Wandel der Meinungen –, andererseits ihre Willkürlichkeit. Denn wie kann man sich dagegen versichern, dass Menschen mit anderen naturrechtlichen Intuitionen auftreten? Man denke an die sozialdarwinistische Geschichtskonstruktion der Nazis. Was ist das Kriterium, nach dem eine bestimmte Auffassung von natürlicher Ordnung gegenüber allen anderen auszuzeichnen ist? Wie unterscheiden sich scheinbar natürliche Ordnungen von ihren echten Konkurrenten?

Der Appell an eine natürliche Ordnung wird nicht benötigt, um die Verurteilung des Mordes an Einzelnen zu begründen. Wir erlauben Mord nicht, weil wir nicht in einer Gemeinschaft leben wollen, in der die Gefahr besteht, umgebracht zu werden.

Mir scheint, dass die Verwerflichkeit von Völkermord analog begründet werden kann. Unter Zuhilfenahme des Universalisierungsgrundsatzes ist zu fragen: „Würdest du zustimmen, in einer Gemeinschaft zu leben, in der es Gesetz ist, dass Gruppen mit allem, was ihnen wertvoll ist und die Identität ihrer Mitglieder ausmacht, vernichtet werden?“ Ein solcher Rechtsanspruch könnte lauten, dass den Machthabern gestattet sei, die Machtlosen auszurotten. „Würdest du einer Ordnung angehören wollen, in der ein solcher Vernichtungsgrundsatz Gesetz ist, wobei nicht auszuschließen ist, dass du unter die Kategorie derjenigen fällst, die auszurotten sind?“

Der Nachteil dieses Zustimmungskriteriums scheint darin zu liegen, dass nicht logisch auszuschließen ist, dass es Personen gibt, die dem scheußlichen Grundsatz zustimmen. Die sozialdarwinistische Ideologie der Nazis könnte Gründe dafür liefern. Aber dies scheint nur so. Denn nicht nach der Zustimmung zu der Auffassung von Geschichte als Krieg zwischen Kollektiven wird gefragt, sondern nach dem Wunsch, in einer gesetzlichen Ordnung zu leben, in der die Vernichtung der eigenen Gemeinschaft Gesetz sein könnte. Es geht um keine infantil romantisierende Vorstellung eines Krieges, in dem die angeblich Besten übrigbleiben. Die Frage ist, ob eine Gruppe unter Umständen ihrer staatlich verordneten Selbstvernichtung zustimmen würde. Das Verwerfliche am Völkermord, wie ihn die Nazis begangen haben, besteht darin, staatliche Maßnahmen getroffen zu haben, für die unter keinen Umständen die Zustimmung der Betroffenen zu bekommen war, und unter Betroffenen ist in diesem Fall jede – sei es kulturell oder biologisch oder über Bedürfnisse individuierte Menschengruppe zu verstehen. Es ist zwar logisch möglich, aber menschlich nicht vorstellbar, dass eine solche Gruppe einer staatlichen Ordnung zustimmte, die ihre Vernichtung anordnen könnte.

Ich habe in 2. argumentiert, daß die Verbrechen der Nazis vom Gesetzgeber nicht vorgesehen waren, und daraus die Notwendigkeit rückwirkender Gesetze gerechtfertigt. Widerspricht dieser Annahme nicht die staatliche Planung und Exekution der Vernichtung? Waren solche Verbrechen wirklich nicht vorgesehen? Ist nicht im Gegenteil das Besondere dieser Verbrechen, daß sie staatlich geplant waren? Nicht nur war die Ausrottungspolitik staatlich genehmigt, vielmehr war die staatliche Organisation der Ausrottung ein Mittel, das sie erst möglich machte. Wie kann man einerseits sagen, staatliche Maßnahmen seien ein Mittel der Vernichtung gewesen, und andererseits behaupten, daß die Verbrechen vom Gesetzgeber nicht vorgesehen waren?

Es fragt sich, ob die staatlichen Maßnahmen der Nazis rechtliche Gültigkeit beanspruchen können. Nehmen wir für einen Augenblick an, sie hätten rechtliche Gültigkeit gehabt. Würde daraus das Filbinger-Postulat folgen, daß, was damals Recht war, heute nicht Unrecht sein könne? Sicherlich nicht. Man könnte Menschen dafür zur Rechenschaft ziehen, daß sie ein verbrecherisches Rechtssystem installiert haben. Auch ist nicht unter allen Umständen Rechtsgehorsam zu fordern. So ist es vielleicht richtig, Menschen zu verurteilen, die verbrecherische staatliche Maßnahmen ausführen. Aus der Gültigkeit eines Rechtssystems folgt nicht, dass man ihm unter allen Umständen zu folgen hat.

Die Frage nach den Geltungsbedingungen von Recht wurde durch den Nationalsozialismus zu einem politischen Problem. Für die Einschätzung der Nürnberger Prozesse ist das Problem nur dann relevant, wenn man das Filbinger-Postulat ernst nimmt. Da das Postulat abzulehnen ist, werde ich mich mit einer kursorischen Behandlung des Problems begnügen. Ich werde eine Begründung skizzieren, die zeigt, daß die Vernichtungs- und Diskriminierungsmaßnahmen der Nazis nicht einmal zu ihrer Zeit rechtsgültig waren.

Es gibt umstrittene und unumstrittene Geltungsbedingungen von Recht. Umstritten ist, ob Recht bestimmte moralische Voraussetzungen hat; so, ob es dem Zweck zu dienen hat, gerechte Verhältnisse herzustellen. Unumstritten ist, dass Rechtssysteme bestimmten formalen Bedingungen genügen müssen: Sie haben stabil zu sein und öffentlich, d.h. den Betroffenen muss bekannt sein, welche Maßnahmen staatlich angeordnet sind. Die Maßnahmen der Nazis, die Deportation, Vernichtung und das Wirken der mobilen Tötungseinheiten (Einsatztruppen) umfassen, erfüllen nicht einmal diese unumstrittenen Geltungsbedingungen von Recht, die folgendermaßen zu begründen sind:

1) Rechtliche Ordnungen müssen stabil sein, denn sie dienen unter anderem dazu, Verhalten bzw. die Unterlassung von Verhalten erwartbar zu machen. Das heißt nicht, daß es keine Veränderung von Gesetzen geben kann, aber wie Änderungen zu vollziehen sind, muss selbst geregelt sein (Änderungsregeln), und es geht nicht, dass die Maßnahmen sich überraschend und kurzzeitig verändern. Die Opfer der Nazis wurden durch ständig sich verändernde Verordnungen verwirrt.

2) Rechtliche Maßnahmen müssen veröffentlicht werden. Recht tritt mit dem Anspruch auf, Maßstab von Verhalten zu sein. Die Betroffenen sollen sich so verhalten, wie das rechtlich vorgesehen ist. Dazu ist notwendig, dass die Betroffenen wissen, wonach sie sich zu richten haben. Tarnung und Geheimhaltung ist charakteristisch für das Vernichtungsprogramm der Nazis.

2.1.) Für die Nazis ist Geheimhaltung im Modus der Verlogenheit typisch. Man veröffentlichte nur so viel von den Maßnahmen, als nötig war, um die Opfer auf den Weg in die Vernichtung zu nötigen.

Viele der antijüdischen Maßnahmen, aber auch das Euthanasieprogramm, sind Beispiele für verlogene staatliche Verordnungen. Die von den Nazis inaugurierten Judenräte waren dazu gedacht und erfüllten in der Tat die Funktion, den Vernichtungsprozess reibungsloser zu gestalten. Dabei achteten die Nazis darauf, jede Maßnahme so zu begründen, daß ihre Nichtbefolgung schlimmer erschien als ihre Befolgung. Das begann damit, dass geschütztes Leben als Lohn für Enteignungen, Benachteiligungen versprochen wurde, und endete damit, dass eine Art des Sterbens einer noch qualvolleren Art vorzuziehen sei.

4.1 Recht und Moral

Instabilität, Geheimhaltung und Verlogenheit sind die rechtstheoretisch unstreitigen Gründe, die das Vernichtungsprogramm der Nazis rechtlich ungültig machen. Jedoch sind dies nicht die stärksten Gründe.

Denn Systeme von ungerechten Zwangsnormen könnten die formalen Bedingungen von Stabilität und Veröffentlichung erfüllen und damit Anspruch auf rechtliche Gültigkeit erheben. Was ist, wenn eine Herrschaftsschicht das staatliche Gewaltmonopol dazu ausnützt, Menschen zu nötigen, sich ihren Interessen gemäß zu verhalten? Nehmen wir an, sie machen dies auf der Grundlage von veröffentlichten Verordnungen, die sie mit Drohungen und Zwang durchsetzen. Teile der Nazigesetzgebung, wie die Nürnberger Rassengesetze und die antijüdischen Isolierungs- und Enteignungsmaßnahmen, können als Beispiele herhalten. Hat ein solches staatliches System von Zwangsnormen Anspruch auf rechtliche Gültigkeit? Dies ist die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Moral.

Ich kann hier nur thetisch auf den Zusammenhang zwischen Geltungsbedingungen von Recht und Moral eingehen. Man kann zwischen einer moralischen und einer positivistischen Auffassung von Recht unterscheiden. Die letztere schließt nicht aus, daß Recht moralisch ist oder sein sollte, aber sie behauptet, da man unabhängig von moralischen Annahmen identifizieren kann, ob rechtliche Maßnahmen gelten.

Die Frage nach dem Zusammenhang von Recht und Moral entscheidet sich an der Frage, wie man Rechtsnormen von Zwangsnormen unterscheidet. Wie unterscheidet sich „ich habe eine rechtliche Verpflichtung x zu tun“ von „ich bin genötigt x zu tun“? Der Unterschied zwischen Rechtsnormen und Zwangsmaßnahmen besteht darin, dass erstere mit dem Anspruch auftreten, dass Personen sie als Maßstab richtigen Verhaltens von sich und anderen einsehen können, während Zwangsnormen nur befolgt werden, weil ihre Nichtbefolgung Böses erwarten lässt. Rechtsnormen enthalten den Anspruch, Gründe für Handlungen zu sein, die Personen ohne Zwang als richtig einsehen. Dies sind Gründe anderer Art als die eines Erpressers, der einen nötigt, auf bestimmte Weise zu handeln. Falls staatliche Maßnahmen gar nicht den Anspruch erheben, dass ihnen zugestimmt werden könnte, sondern nur dazu dienen, ein Verhalten im Sinne eines herrschenden Regimes zu erzwingen, sind sie rechtlich nicht gültig. Die Nazis verstanden Recht als Waffe in der Hand der eigenen Gruppe gegen andere Gruppen. Unter der Voraussetzung, dass für Rechtssysteme ein Anspruch auf Anerkennung durch diejenigen, die ihnen unterworfen sind, konstitutiv ist, haben staatliche Nötigungen, die gar nicht mit dem Anspruch auftreten, dass sie gut für die Betroffenen sein könnten, keine rechtliche Gültigkeit. Der Anspruch von Rechtsnormen auf Zustimmung ist auf mannigfaltige Weise zu qualifizieren. So wäre das Verhältnis zwischen Anspruch auf Zustimmung und tatsächlicher Zustimmung ebenso zu klären wie die Frage, ob der Zustimmung zu jeder einzelnen Norm eines Rechtssystems die gleiche Bedeutung zukommt. Dies ist offensichtlich nicht so. Vielmehr ist für die Gültigkeit von Rechtssystemen die Anerkennung der Verfahren zur Erzeugung, Veränderung, Feststellung von geltenden Regeln grundlegender als die Zustimmung zu einzelnen Maßnahmen.

Ich habe argumentiert, dass 1) die Nürnberger Prozesse völkerrechtliche Bedeutung haben. Eine wirksame internationale Gesetzgebung, die Normen wie die Verurteilung von Angriffskriegen und die der Verbrechen gegen die Menschheit einschließt, wäre wichtig. 2) ließ sich an den Nürnberger Prozessen zeigen, dass die Naziführung universalistische moralische Intuitionen hatte. Ihre Verbrechen geschahen im Verstoß gegen die eigenen moralischen Überzeugungen. Auf der Grundlage universalistischer Moral lässt sich 3) die Verwerflichkeit von Völkermord begründen. Sie besteht darin, dass niemand in einer Welt leben möchte, in der die Vernichtung der eigenen Gruppe gestattet sein könnte. Schließlich habe ich 4) angedeutet, warum die Nazimaßnahmen, die Diskriminierung und Vernichtung betreffen, auch zu ihrer Zeit keinen Anspruch auf rechtliche Gültigkeit hatten.

Erstellungsdatum: 16.08.2025