MENU

MENU

Einführung zur Ausstellung von Jonas Englert in der Galerie Anita Beckers

In den Werken der Ausstellung „ce qui nous hante“ stellt Jonas Englert die Zeit nicht nur dar, sondern lässt sie sinnlich nachempfinden. Durch langsame oder wechselnde Bildfolgen, Licht- und Materialrhythmen sowie Schichtungen entsteht eine innere Dauer, verdichten sich Gegenwart, Vergangenheit und mögliche Zukünfte zu einem kollektiven Bildgedächtnis. Die Arbeiten machen Zeit zur erfahrbaren Dimension von Sehen, Hören, Oberfläche und Material. Mit der nachfolgenden Rede führte Heike Sütter bei der Ausstellungseröffnung in Jonas Englerts künstlerische „Auseinandersetzung mit dem Vergehen und Überlagern von Zeitschichten“ ein.

Wir sehen Farben, hören Töne, riechen Düfte – doch für etwas, das allgegenwärtig ist, das alles, was wir erleben, denken und fühlen, durchdringt, besitzen wir kein Sinnesorgan: für die Zeit. Sie ist offensichtlich kein äußerer Reiz, sondern etwas, das sich in uns bildet – als Zusammenspiel unzähliger Sinneseindrücke und Prozesse. Die Wahrnehmung der Zeit ist zugleich Voraussetzung und Ergebnis unseres Bewusstseins.

Was wissen wir von der Zeit? Offensichtlich ist sie etwas, das nicht linear abläuft, auch wenn wir im Alltag scheinbar klar zwischen gestern – heute – morgen unterscheiden können. Zeitempfinden ist subjektiv und äußerst elastisch, je nach Situation, Stimmung und Aufmerksamkeit. Mal haben wir alle Zeit der Welt, mal rast sie und manchmal scheint sie auch stillzustehen. Philosophen und Neurowissenschaftler sagen: Zeitwahrnehmung ist ein Dreiklang. Sie entsteht im ständigen Rückgriff auf das, was war und Vorgriff auf das, was kommen wird oder kommen könnte. Was wir als Gegenwart, als „Jetzt“ erleben, ist nur ein winziges Wahrnehmungsfenster von etwa drei Sekunden. Unsere Gegenwart ist damit permanent durchdrungen von der Vergangenheit und der Zukunft - aus dem linearen Strang wird also eine Art Knäuel, der sich ständig neu formiert.

Dieses Knäuel ist Gegenstand der künstlerischen Untersuchungen von Jonas Englert. Das verbindende Element, das ich bei seinen in der Ausstellung präsentierten Arbeiten sehe, ist die Auseinandersetzung mit dem Vergehen und Überlagern von Zeitschichten, mit dem Wiederauftauchen und Weiterwirken von Vergangenem, das durchaus auch die Zukunft infizieren kann.

Den Auftakt bildet die Arbeit Praeludium. Ein Organist spielt Bachs „Präludium“ in f-Moll – eine Komposition, die eine Meditation über Ordnung, Rhythmus und Harmonie ist. Indem Englert Ton und Bild der Aufnahme um das 25fache verlangsamt, verwandelt er das Konzert in eine fast tranceartige Studie über Konzentration und Präzision. Jeder Ton wird bis ins Unhörbare – dafür aber fast körperlich Spürbare – gestreckt; jede millimeterkleine Muskelzuckung wird sichtbar. Wir können dem Empfinden nachspüren, dass sich in Momenten höchster Fokussierung und Konzentration einstellt: In solchen Momenten erleben wir Zeit plötzlich als extrem gedehnt, unsere Aufmerksamkeit ist extrem scharf gestellt. Jeder Moment bläht sich auf und fängt ein, was sonst an den Randbereichen unserer Wahrnehmung verschwindet. Das erinnert an den französischen Philosophen Henri Bergson, der zwischen messbarer und gelebter Zeit unterschied: Dureé nannte er sie – die innere Dauer. Das Paradoxon der Zeit: Sie vergeht, dauert aber doch an.

In seiner neuen Arbeit Bewegtes Beiwerk begegnen wir nach der Dehnung einem anderen Zeitphänomen: Ihrer Verdichtung. Wir sehen ein Relief aus bewegten Draperien. Jonas Englert hat hierfür Faltenwürfe verschiedener historischer skulpturaler Werke abgeformt und sie zu einem neuen Werk collagiert. Die Draperien – darunter Originale, Kopien von Originalen, restaurierte Arbeiten – stammen aus unterschiedlichen Epochen, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert. Zur Umsetzung in seine Arbeit hat Englert die Vorlagen einem aufwändigen, mehrstufigen Verarbeitungsprozess aus manuell-handwerklichen und digitalen Techniken unterzogen. Was wir hier also sehen, ist ein zeitliches und mediales Konzentrat. Mit Draperien haben sich Künstler über Jahrhunderte hinweg auseinandergesetzt – man denke etwa an die Draperiestudien von Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer, mit denen sie Licht, Volumen und Bewegung erforscht haben.

Der bewegte Faltenwurf ist zugleich eine der Bildformen, die der deutsche Kunsthistoriker Aby Warburg in den 1920er Jahren als Bestandteil des menschlichen Bildgedächtnis untersuchte. Er hat erforscht, wie bestimmte affektgeladene Ausdrucksformen in der Kunst epochenübergreifend wiederkehren – und zwar nicht als reine Wiederholungen, sondern als Transformationen. Warburg nannte diese Formen Pathosformeln: im Detail veränderliche, aber grundsätzlich wiedererkennbare, bildliche Codierungen emotionaler Bewegungen. Eine solche Pathosformel ist die wehende Draperie – sie steht für heftige, ekstatische Bewegung. Jedes Bild einer Pathosformel trägt damit die früheren Bildformen in sich, wie Schichten eines kollektiven Gedächtnisses. In jedem Bild verdichtet sich vergangene Zeit. In Bewegtes Beiwerk veranschaulicht Englert dieses Prinzip: Er montiert nicht einfach historische Zitate als chronologische Reihung nebeneinander, sondern schafft ein neues, organisches Meta-Bild. Ausgehend von der Idee Warburgs bezeichnete der französische Philosoph Georges Didi Huberman Bilder als „Falten der Zeit“ – bei Englert dürfen wir dies wörtlich nehmen.

Die Methode des Sammelns und Montierens liegt auch der Arbeit Declaration of Principles zugrunde; auch hier gibt es einen Bezug zu Warburg: In seinem Projekt Mnemosyne Bilderatlas ordnete Warburg Abbildungen auf großen Bildtafeln an, um damit die Wege seiner Pathosformeln durch die Zeiten, Kulturen und Medien zu fassen. Warburg verstand diese Tafeln als eine Art visuelles Denken, in dem die räumliche Nachbarschaft der Bilder Bedeutung erzeugte. Er schuf damit eigentlich ein Bedeutungsnetzwerk. Diese Methode macht sich Englert in Declaration of Principles zu eigen. Die Arbeit besteht aus 31 kleinen Bildfeldern, angeordnet auf drei Bildtafeln, die an einen Flügelaltar erinnern. Im Zentrum steht die Zeremonie der Unterzeichnung des Osloer Friedensabkommens 1993 in Washington, in Anwesenheit von Bill Clinton, Yassir Arafat und Jitzchak Rabin.

Englert nimmt diesen Moment bildanalytisch auseinander. Er seziert die Gesten, Blickrichtungen, Körperhaltungen und ordnet ihnen historisches Bildmaterial zu. Damit kommentieren und verstärken alle umgebenden Bildtafeln die Szene von 1993 und kennzeichnen sie zugleich als bildmächtige Inszenierung, die in jedem Moment an unser kollektives Gedächtnis appelliert. So sehen wir etwa Clintons ausgebreitete Arme, mit denen er Arafat und Rabin zu beschirmen, aber auch irgendwie zu bedrängen scheint, in Verbindung mit Piero della Francescas Schutzmantelmadonna aus dem 15. Jahrhundert. Wir können Clintons Körperhaltung nun als Patronatsgestus deuten, der symbolisch auf die USA als Schutzmacht hinweist. Indem Jonas Englert Warburgs kunsthistorische Methode auf die politische und mediale Bildwelt unserer Zeit überträgt, gelingt ihm eine scharfsinnige Analyse der Macht dieser Bilder und die Freilegung ihres emotional-propagandistischen Potentials.

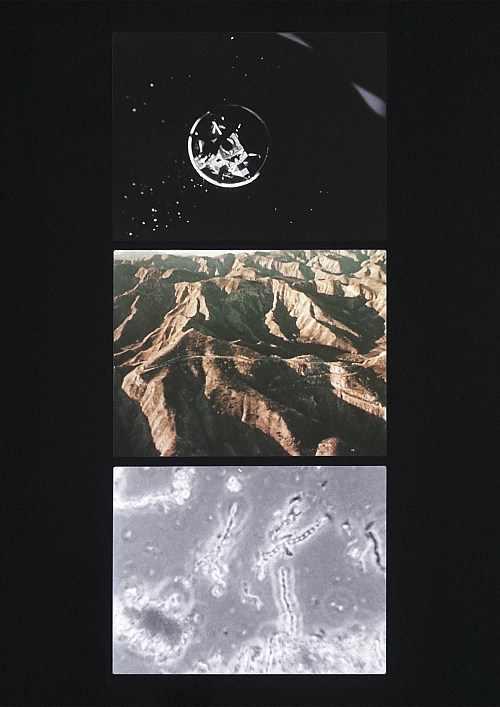

Während Declaration of Principles von dem Fortleben der Bilder als menschliches Bildgedächtnis spricht, richtet Song of None den Blick auf das Gegenteil, auf das Verschwinden der menschlichen Perspektive. Was geschieht in einer möglichen Zeit nach uns, in der unsere Technologien – Satelliten, Teleskope, Mikroskope – weiter Bilder erzeugen, obwohl niemand mehr hinsieht, nur noch die Maschinen selbst?

Auf drei übereinander angeordneten Bildschirmen sehen wir in der Mitte eine menschenleere, zerstörte Welt – brennende, öde, überflutete Landschaften, eingestürzte Häuser und Brücken. Dieser menschliche Kosmos ist gerahmt von Bildern aus Dimensionen, die wir ohne Technologie nicht wahrnehmen könnten: Aufnahmen der unendlichen Weiten des Alls, des Makrokosmos, und Bilder allerkleinster Organismen, des Mikrokosmos. Song of None zeigt damit einen melancholischen Zwischenzustand: Der Mensch ist nur noch als bildliche Spur vorhanden – latent auch über die Technologien zur Bilderzeugung, die er geschaffen hat. Er befindet sich an der Grenze von An- und Abwesenheit und spukt als Gespenst der Vergangenheit in der Zukunft weiter. Hier berührt Englert die Idee der Hauntology, die im Ausstellungstitel anklingt. Die Denkfigur des Gespenstes stammt von Jacques Derrida: Es ist das, was bleibt, wenn etwas Unabgeschlossenes weiterwirkt, etwa ein uneingelöstes Versprechen wie das einer besseren Zukunft durch andauernden technologischen Fortschritt. Der Soziologe Mark Fischer sprach in diesem Zusammenhang von verlorenen Zukünften – Zukünfte, die nicht mehr möglich sind und deshalb schon jetzt Melancholie und Trauer auslösen. Sein Buch heißt bezeichnenderweise Ghosts of my Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Wenn wir uns keine (besseren) Zukünfte mehr vorstellen können, dann bleiben, so Fischer, auch Innovationen aus. Dies mündet in kultureller Stagnation und einer Ästhetik, die nur noch wiederholt und nichts mehr hat als ihr Archiv.

Mit Movimento (Studie), ebenfalls ein neues Werk, komme ich zum Schluss. Hier liegt für mich der Fokus auf der Verknüpfung von Zeit und Raum. Die dreiteilige Videoarbeit zeigt Details berühmter Skulpturen: Fogginis David (1623), Pilons Mater Dolorosa (1586) und die Uffizienringer (röm. Marmorskulptur nach verlorenem griech Original 3. Jh v.Chr.). Es handelt sich dabei um drei Werke mit sehr bewegten Oberflächen, die natürlich auch für die innere Bewegung der Figuren stehen. Jonas Englert hat sie, basierend auf 3D-Scans, digital gebaut und digitales Licht auf sie gesetzt. Das Licht bewegt sich, Licht- und Schattenformationen laufen über Oberflächen und scheinen diese abzutasten. Durch die Bewegung, den Übergang von Licht und Schatten erfassen wir die Tiefen und Höhen, die Topografie der Skulptur. Dieser zeitliche Prozess des Abtastens lässt den Raum entstehen.

Licht und Schatten, Hell und Dunkel, Innen und Außen – das muss man, wenn man über Wahrnehmung nachdenkt, als Übergänge, nicht als Gegensätze sehen. Wahrnehmen heißt dann, Differenzen in einem Kontinuum zu lesen. Und damit sind wir wieder bei dem Bild der Falte als Kondensat von Bewegung und Zeit angekommen. Bilder sind Falten der Zeit, und Erkennen ist nichts anderes als die geistige Bewegung von Entfalten und Neufalten.

„Was ist also ‚Zeit‘? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht.“ (Augustinus). Deshalb gibt es Kunst, wie die von Jonas Englert: Damit man Zeit nicht erklären, sondern im Sehen erleben kann.

Siehe auch:

Jonas Englert. Ausstellung. Frankfurt am Main

Erstellungsdatum: 03.12.2025