MENU

MENU

Barbara Englerts Theaterproduktion: Die Ilias. Jetzt erzähle ich

Im 8. oder 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ist das Versepos Ilias entstanden: Die Seemacht der griechischen Verbündeten belagerten die Stadt Ilios (Troja), besiegten in einer verlustreichen Schlacht die Trojaner, nahmen die Stadt ein und zerstörten sie. Homer, der mutmaßliche Verfasser der Dichtung, schildert den militärischen Aufwand, ziemlich alle Todesarten im Detail, mischt Mythos und Realismus, berichtet von Aggression, Hass, Rivalität, Liebe und Eifersucht. Die Schauspielerin und Regisseurin Barbara Englert hat in „Die Ilias. Jetzt erzähle ich“ die Geschichte in eine feministische Theaterperformance übersetzt, von der Ulrich Breth berichtet.

Die Ankündigung der jüngsten Theaterarbeit von Barbara Englert auf der Kulturförderseite des selbsternannten Frankfurter Kulturfreaks Markus Gründig, die Spielstätte der Jugend-Kultur-Kirche St. Peter werde „im Oktober Schauplatz eines einzigartigen Theaterprojekts“ war keineswegs zu hoch gegriffen. Streiten lässt sich allenfalls darüber, ob durch das Adjektiv „einzigartig“ nicht eine falsche Fährte gelegt wird. Denn der Eindruck des „Einzigartigen“ weist nicht nur allzu sehr in die Sphäre des Inkommensurablen, an dem die bürgerlicher Kunstauffassung ihr Ideal hat, sondern verkennt auch, dass die Performance „Die Ilias. Jetzt erzähle ich“, die bisher an sechs Abenden vom 9. bis zum 17. Oktober zu sehen war, sowohl in inhaltlicher als auch in formaler Hinsicht an frühere Arbeiten und Projekte anschließt, die Englert als Schauspielerin und Regisseurin in den vergangenen drei Jahrzehnten realisiert hat.

In diesen Produktionen hat sie sich mit Frauenfiguren und Fragen der weiblichen Identität auseinandergesetzt und dabei Stoffe der klassischen Literatur und Personen der Zeitgeschichte befragt, um der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft die Diagnose zu stellen. In den abendfüllenden Veranstaltungen wird dem Illusionscharakter des traditionellen Theaterapparats eine halbdokumentarische Form des Theaters gegenübergestellt, die sich der Technik von Montage und Zitat und der Verwendung audiovisueller Medien bedient. Mit diesen formalen Erweiterungen öffnet sich die Bühne zum sozialen Raum. In den Gemeinschaftsarbeiten, die unter ihrer Regie entstanden sind, bezieht sie Schülergruppen und Laiendarstellerinnen mit ein, die sie in teilweise workshopähnlichen Konstellationen an geschichtlich fernes, fremdes Textmaterial heranführt.

Vieles von dem, was ihre Arbeit auszeichnet, lässt sich dem eineinhalb Minuten währenden Kurzfilm „Angelus Novus“ entnehmen, den sie mit Enno Schmidt realisiert hat. In ihm stellt Englert den Engel der Geschichte dar, von dem in der IX. These in Walter Benjamins Text „Über den Begriff der Geschichte“ die Rede ist. Sie befindet sich in einem Zug der Linie U1, der an einem Dienstag im Frühjahr 2010 um die Mittagszeit vom Frankfurter Südbahnhof Richtung Nordweststadt fährt. Wie Benjamins Text aus achtzehn Thesen besteht, besteht das Video aus achtzehn Einstellungen, in denen sie auf dem Bahnsteig auf und ab geht, gravitätisch durch den Gang des Zugs schreitet, um im Sitzen und Stehen den Text der IX. These an die überwiegend jugendlichen Fahrgäste zu adressieren. In zwei Einstellungen, in denen sie auf den Lehnen der Sitzteiler steht oder kauert, hat sie in fast schon ikonischer Form die Gestalt des Engels angenommen. Die Reaktion der Passagiere auf das unerwartete Ereignis, das die alltägliche Routine der Bahnfahrt unterbricht, ist geteilt. Während die einen gebannt zuhören, versuchen die anderen ihre Geistesgegenwart zurückzugewinnen, indem sie Fragen stellen und das, was sie verunsichern könnte, ins Unernste ziehen. Beides sind Versuche, durch die die aufbrechende Distanz zwischen der Rezitation des Benjamin-Textes und ihrem alltagspragmatischen Kontext aufgefangen werden soll. Während in der drittletzten Einstellung des Films der Engel schon nicht mehr zu sehen ist, ist den Fahrgästen noch nicht bewusst, dass sich der einzigartige Augenblick, der die Routine der Bahnfahrt an diesem Dienstag im Frühjahr 2010 unterbrochen hat, nicht wiederholen wird.

Der Titel „Die Illias. Jetzt erzähle ich“ macht bereits deutlich, dass dem altehrwürdigen Zeugnis, das am Eingang der abendländischen Literaturgeschichte steht, eine im präsentischen „Jetzt“ verfasste Sprachgeste gegenübergestellt wird, die es von seinem hohen Sockel stürzen wird. Dabei richtet sich die Kritik nicht nur gegen die „Ilias“ selbst, sondern mehr noch gegen ihre Funktion als Vorzeigeexemplar des von männlich-patriarchaler Gewalt durchsetzten bürgerlichen Bildungskanons, der bis heute tradiert wird.

Was bereits vor dem Beginn der folgenden zweiundneunzig Minuten dauernden Aufführung zu sehen ist, sind Meereswellen in Strandnähe, das ewige Spiel der Gezeiten.

Einerseits repräsentieren sie den Schrecken der Vorwelt, der in das Geschehen der „Ilias“ hineinragt, andererseits eröffnen sie einen Assoziationsraum, der vom Gestade vor Troja bis zu den heutigen Stränden der Festung Europa reicht. Dann setzt sich in der 3-D-Videoanimation von Pola Sell die Kamera in Bewegung, durchquert den Raum, in dem Köpfe und Arme von überlebensgroßen Statuen donnernd zu Boden fallen. Was zunächst auffällt, ist, dass es ausschließlich Frauen sind, die Köpfe und Arme verlieren. Allerdings sind diese Frauenfiguren in männliche Projektionen idealischer Schönheit gebannt und verweisen damit in die Gipssphäre der bildenden Kunst, von der in Adornos Aufsatz über den Klassizismus von Goethes Iphigenie die Rede ist. Sofern die Szene als Kritik am klassizistischen Kunstgeschmack zu verstehen ist, fallen die Köpfe zurecht. Den Boden bildet dabei ein Schachbrettmuster, dass daran gemahnt, das auf ihm die Protagonistinnen der „Ilias“ wie Schachfiguren hin und hergeschoben werden. Wenn alle Köpfe gefallen sind, verwandelt sich die Agora in eine urtümliche Landschaft, in der Baumreste aus einem sumpfartigen Untergrund ragen. Die Videosequenz endet mit einer durch einen Glitch-Effekt hervorgerufenen Bildstörung, die den Augenblick bezeichnet, an dem das aus der raumzeitlichen Ferne gesendete Signal den Zuschauer nicht mehr erreicht.

Dann tritt Kalliope, die Muse der epischen Dichtung auf, um dem Publikum im abbreviatorischen Durchgang durch die vierundzwanzig Gesänge den Inhalt des homerischen Epos in Erinnerung zu rufen. Genauer gesagt handelt es sich bei ihr nicht um Kalliope, die Schönstimmige, sondern um eine ihrer postmodernen Schwestern, die zwar in strenges Weiß gekleidet, aber in Partylaune mit einem Glas und einer Weinflasche an den beiden herabhängenden Armen, nachdem sie getrunken und sich fleißig nachgeschenkt hat, sich schließlich Gehör verschafft:

„Im ersten Gesang streiten sich die Griechen Agamemnon und Achill um die Kriegsbeute Briseis. Agamemnon gewinnt den Streit und Achill kämpft nicht mehr mit. Im zweiten Gesang wird genau beschrieben, mit wie vielen Männern und Schiffen die Griechen in Troja angekommen sind, es gleicht einer Militärparade. Wer hat die meisten und größten und so weiter. Im dritten Gesang kommen die beiden Kriegsgegner auf die Idee, dass Menelaos, der Mann von Helena, und Paris, der Helena entführt hat, im Zweikampf um Helena kämpfen sollen. Das klappt aber nicht, weil Paris abhaut. Im vierten und fünften Gesang wird weitergekämpft. Im sechsten Gesang versucht Hektors Frau Andromache ihren Mann davon zu überzeugen, Helena den Griechen zurückzugeben und damit den Krieg zu beenden. Aber das will er nicht. Im siebten und achten Gesang wird weitergekämpft. Im neunten Gesang versuchen die Griechen Achill zu überreden, doch wieder mitzukämpfen. Er will aber nicht. Vom zehnten bis zum sechzehnten Gesang wird weitergekämpft. Im siebzehnten Gesang tötet Hektor Patroklos, den besten Freund von Achill. Im achtzehnten Gesang ist Achill richtig wütend und kämpft wieder mit. Vom neunzehnten bis zum zweiundzwanzigsten Gesang wird weitergekämpft, jetzt aber mit Achill, der im zweiundzwanzigsten Gesang den Hektor tötet, der seinen Freund Patroklos getötet hat. Im dreiundzwanzigsten Gesang wird Patroklos beerdigt. Im vierundzwanzigsten Gesang wird Hektor beerdigt und die Ilias ist zu Ende. Nicht aber der Krieg.“

Das Gefälle zur gehobenen Sprache des daktylischen Hexameters, in dem die „Ilias“ verfasst ist, das in Wendungen wie der, dass Paris abhaut, zum Ausdruck kommt, macht deutlich, dass der Text von Barbara Englert einen bewussten Bruch mit der bildungsbürgerlichen Tradition vollzieht, in der sich der Mythos von Heldentum und Mannesehhre fortspinnt.

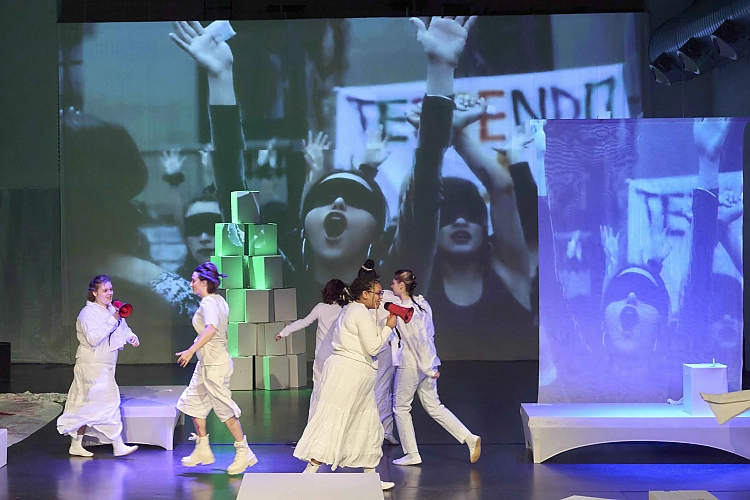

Nach dieser fulminanten Exposition, in der festgehalten wird, dass im homerischen „Stöhnen der Männer um Helena“ der Krieg längst zum Selbstzweck geworden ist, nimmt das Geschehen auf der Bühne Gestalt an. In ihm übernehmen die beiden Darstellerinnen Léa Zehaf und Marlene Haagen die Rollen der wichtigsten Figuren des Epos. Zehaf, neben der Rolle der Kalliope, die als Erzählerin einer Moderatorin gleich durch den Abend führt, die Rollen von Achill, Chryseis, Paris, Hektor und Priamos. Haagen verkörpert Briseis, Kassandra, Helena, Hekabe, Andromache und Penthesilea. Ihnen zur Seite stehen mit Büsra Demir, Chantal Ermias, Lisa-Loraine Laser, Demetra Pizzuto und Luna Vega fünf Sprecherinnen, die die Rolle des antiken Chores übernehmen, in dem sich die kollektive Zeitstimmung reflektiert.

Alle Frauen sind in Weiß gekleidet, der Bühnenraum ist sparsam mit wenigen Podesten und weißen Quadern dekoriert. Die Tatsache, dass alle Rollen, einschließlich der männlichen, durch zwei Schauspielerinnen besetzt sind, ist nicht nur eine Ansage, dass in dieser Performance Frauen ihre Stimmen erheben, sondern zugleich eine Umkehrung der Besetzungspraxis in der europäischen Theatergeschichte, in der von der Antike bis in die frühe Neuzeit sämtliche Bühnenrollen in klassischen Dramen ausschließlich Männern vorbehalten waren. Und dies, obwohl sie bei den Feierlichkeiten zu Ehren des Dionysos, aus denen die attische Tragödie hervorgehen sollte, in Form von Tänzen, Gesängen und Prozessionen mitgewirkt hatten. Erst im 16. Jahrhundert konnten sich Frauen, wie Corina Caduff in ihrem Aufsatz „Zur Geschichte der weiblichen Bühnenpräsenz“ gezeigt hat, der 1995 in der Zeitschrift „Schritt Ins Offene“ erschienen ist, über den Umweg der italienischen Commedia dell'Arte als Berufsschauspielerinnen etablieren.

Dass die beiden Protagonistinnen zwölf unterschiedlichen Figuren ihre Stimme geben, entspricht im übrigen der Verfahrensweise, die Barbara Englert in all ihren Stücken seit dem mit Wolfgang Spielvogel entwickelten Stück „Primadonna/ Schwerer Held“ geübt hat. Diese Praxis rückt ihre Arbeit in die Nähe von Brechts epischem Theater, in dem soziale Gesten an die Stelle der psychologischen Einfühlung getreten sind. Dabei zeigt sich, dass Menschen weitaus weniger verschieden sind, als ihnen suggeriert wird. Was sie unterscheidet, ist der Rang, der ihnen aufgrund der gesellschaftlichhen Macht- und Besitzverhältnisse zugewiesen wird. Insofern reichen den beiden Darstellerinnen der „Ilias“ geringfügige Korrekturen der Kleidung und minimale Gesten um dem Auftritt der von ihnen dargestellten Figuren Ausdruck zu verleihen.

Wie bereits angedeutet, fällt der Darstellerin der Kalliope die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass sich die Performance nicht in der mimetischen Nachbildung der zentralen Figuren der „Ilias“ erschhöpft. Immer wieder unterbricht sie das Handlungsgefälle der „Ilias“ und stellt Zusammenhänge zur neueren Zeitgeschichte her, durch die das heroische Ideal durch Zeitzeugen, die die Absurdität und die verheerenden Auswirkungen der modernen Kriegsführung thematisieren, unterminiert wird. Diese zur zyklischen Struktur des Mythos gegenläufige Bewegung kulminiert in der Szene, in der die Haltung des Chores in Aktion umschlägt. Die fünf Frauen haben sich nicht zu einer antiken Phalanx aufgebaut, wohl aber zu einer Formation, wie man sie aus politischen Demonstrationen kennt, um ihr Lied zu skandieren:„Wir nehmen uns, was uns gehört/ Den eigenen Körper/ Das Recht auf unser Leben/ Auch wenn ihr euch aufbäumt/ In wilder Raserei/ Wir haben die Angst verloren/ Wir haben nichts mehr zu verlieren/ Und wachsen trotz Trauer und Wut/ Wir gehen weiter den Berg hinauf.“ Der von Louisa Beck geschaffene Soundraum, der während der Performance klangliche Akzente setzt, moduliert in dieser Sequenz den Tumult der Straße zur politischen Tagesparole.

Eine Intervention ist die Performance nicht nur insofern, als sie der nach wie vor herrschenden Form männlich-patriarchalischer Gewalt widerspricht, die in der von der gesellschaftlichen Mitte mehr oder weniger teilnahmslos zur Kenntnis genommenen steigenden Anzahl von Femiziden zum Ausdruck kommt, sondern auch dadurch, dass sie dem neuerlichen Ruf nach Helden und heroischen Idealen entgegentritt.

Damit stellt sich implizit auch die Frage, in welcher Form sich Widerstand gegen die herrschende Gewalt organisieren lässt. An dieser Stelle, die den Schlusspunkt der Performance bildet, führt Englert die Figur der Penthesilea ein, die in der „Ilias“ selbst nicht erwähnt wird, aber in Stoffen der antiken Mythologie, die eng mit dem Geschehen der „Ilias“ verwoben sind. Wie in einer Versuchsanordnung wird an der Figur einer jungen Frau, die sich gegenüber ihrer Analytikerin als Penthesilea ausgibt, vorgeführt, dass es nicht darauf ankommt, Penthesilea zu sein, sondern zu verstehen, was sie denen sein könnte, die begriffen haben, wer sie gewesen ist. Möglicherweise eine von uns.

Erstellungsdatum: 10.11.2025