MENU

MENU

Der Eindruck von Feridun Zaimoglu als einem Schriftsteller, wie er im Buche steht, entsteht zunächst angesichts seiner Produktivität. In seinem 25. Buch reflektiert er, als der Vater gestorben ist, das Vater-Sohn-Verhältnis, das ihn, den Sohn, geprägt hat mit all den Konflikten, die Teil der elterlichen Zuwendung sind. In der Spiegelung familialer Strukturen in den verschiedenen Kulturen zeigt sich der Schriftsteller, wie er im Buche stehen sollte. Ewart Reder hat den Roman gelesen.

Dieser Autor kommt aus der Hölle. Gemeint sind die Schreibprojekte, mit denen Feridun Zaimoglu in den letzten Jahren befasst war. 2022 erschien sein Roman „Bewältigung“, die Geschichte eines Autors, der ein Buch über Hitler schreibt, dazu an Lebensstationen desselben recherchiert und ihm seine Stimme leiht, um das absolut Böse zu ergründen. Im Kern erzählt Zaimoglu die Geschichte einer Vergiftung. Seine Figur sieht sich unweigerlich in den geistigen Abgrund gezogen, den sie vermessen wollte. Ist „Bewältigung“ damit schon ein düsterer Solitär der Literatur, schockiert noch mehr der Vorgängertext „Führer“ – ein über fünfhundert Seiten langer Hitler-Monolog. Das Buch konnte aus juristischen Gründen nicht erscheinen, seltsam genug, daß der Autor überhaupt daran dachte. Seltsam bereits, dass er es geschrieben hat, allerdings in anderer Weise seltsam. Zaimoglu ist ein Autor von seltenem Mut.

„Vergangenheitsbewältigung“ in der üblichen Form erschien ihm als verlogen, sofern über den Taten die Täter vergessen werden, die Tatsache, dass Menschen aus Fleisch und Blut die Taten ersannen und begingen. In dieses schwarze Loch hat der Autor sich jahrelang hineingeschrieben, aus ihm hat er „Bewältigung“ mitgebracht – und nicht mehr sich selbst, wie er dem Literaturwissenschaftler Norbert Otto Eke anvertraute: „Er habe sich ‚vernichtet als einer, der hineingeht in seine Geschichten und wieder aus diesen Geschichten herausgeht‘ und müsse nun ‚einen Neuanfang‘ – und das heißt: er müsse sich eine neue Form suchen. Im ‚Tigersprung‘ (Walter Benjamin) zurück in die eigene Familiengeschichte, mit der er formal wieder an Darstellungstechniken der großen Erinnerungsromane Leyla und Siebentürmeviertel (2015) anzuknüpfen scheint, […]“, wolle Zaimoglu gehen, so Eke vor zwei Jahren.

Tatsächlich ist Familie das Thema des neuen Romans „Sohn ohne Vater“. Eine Anknüpfung an die genannten großen Vorgängertexte lässt sich allerdings nur partiell beobachten. Auffälliger ist, wie an fast jedem Buch Zaimoglus, dessen künstlerische Weiterentwicklung, mittlerweile auf ein einschüchterndes Niveau. Die Familiengeschichte des Ich-Erzählers, wieder eines Autors mit Anklängen an die Person Zaimoglu, entfaltet sich innerhalb eines komplexen Gesellschaftsbilds, das viel stärker als „Leyla“ und „Siebentürmeviertel“, türkische und deutsche Entwicklungen überblendet, sie zudem um verschiedene mittelosteuropäische Schauplätze erweitert.

Am Anfang steht die Nachricht vom Tod des Vaters in der Türkei, die den Sohn in Deutschland erreicht. Sohn und Vater haben lange nicht mehr am selben Ort gelebt. Der Sohn wird von der Nachricht dennoch kaum weniger ‚aus dem Leben gerissen‘ als der Vater. Fast das halbe Buch lang irrt er zwischen Kiel, Dortmund, Bad Godesberg und anderen deutschen Orten herum mit dem Plan, das Grab des Vaters aufzusuchen. Dann mietet sein Verwandter Tan einen Camper für die Reise und fährt den flugängstlichen Sohn über Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien und Griechenland an die türkische Grenze, deren Überwindung nur unter absurden Komplikationen gelingt. Der Schluß spielt in einem nicht näher lokalisierten türkischen Dorf, wo die Mutter lebt und das Grab des Vaters liegt.

Wie der Sohn durch den Verlust des Vaters seine Fassung verliert, so zerteilt der Erzählfluß sich in kleine und kleinste Fragmente. Virtuos unterlegt Zaimoglu ihnen eine Grundstruktur, ein Abwechseln zwischen präsentisch erzählter Reisevorbereitungs- beziehungsweise Reisegeschichte und Erinnerungsschüben im Präteritum. Es sind die zwei Pole, zwischen denen das Bewußtsein der Figur scheinbar willenlos hin und her pendelt. Aufgerufen werden damit auch die zwei Kulturen, denen die Familie zugehört, die deutsche, wo sie zusammenlebte, und die türkische, wohin die Eltern zu einem unbestimmten Zeitpunkt zurückgekehrt sind. Weil der Todesfall aber alles in Frage stellt, was bislang galt, stürzen auch die Grundelemente der Identität zusammen für den Sohn, zappelt er in jeder Szene in einem speziellen Knäuel aus Kultureinflüssen. Wie soll er weiterleben, wie weiter denken? An dem Punkt verankert der Autor ein weiteres Strukturelement: eine radikale Skepsis, mit der der Ich-Erzähler den eigenen Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmungen begegnet. „Krähen heben von den Ästen einer großen Krüppeleiche ab. Was will ich in dieses Bild hineinsehen? Lieber blind schauen, lieber an nichts denken.“ Was es ist, das seine Gedanken manipuliert, wird kunstvoll zu einer eigenen Fragestellung erhoben. Ein griechisches Reiterdenkmal provoziert: „Ich schaue hoch, ich schaue weg, der Ruhm von Feldherren, von Helden, von Bezwingern beeindruckt mich nicht, sie haben Männer niederen Ranges in den Tod geschickt, was denke ich da, nicht denken.“

Dem Vater, den Eltern gegenüber fühlt der Erzähler sich unzulänglich. Schon die Briefe des Vaters hat er nach Erhalt zerrissen, weil er sich davor fürchtete, sie wiederzulesen, wenn der Vater gestorben wäre. „Vater, ich bin in meiner Trauer nicht glaubwürdig. Ich versichere dir: Ich atme weniger, weil du in meinen Tagen fehlst.“ So eng sind Vater und Sohn miteinander verbunden, dass der Tod nicht nur die Erinnerung, sondern die Atemluft, das Selbstbild und die Sprache des Überlebenden zerschneidet. „Mitten wir im Leben / sind vom Tod umgeben“, sagte das Mittelalter. Ernst ist dieses Buch, weil die Trauer den Autor ernst machen lässt mit der Frage nach dem, was zu schreiben ist. Nicht anders geht es der Leserin, zum Beispiel Susan Vahabzadeh in der Süddeutschen Zeitung (13.2.2025): „Wenn man sich auf die Trauer eines anderen ein ganzes Buch lang einlässt, ist das so eine Art Gefühlskatalysator – es gemahnt einen daran, was bleiben wird, worauf man sich einstellen muss, wie Verlust funktioniert.“ Am Ende der Reise wartet die verwitwete Mutter, unglücklich, hilflos, unerreichbar vonseiten der Kinder. Ja, es war die Entscheidung der Eltern, zurück in die Türkei zu ziehen. Wie es vorher ihre Entscheidung war, in Deutschland einen deutschen Sohn großzuziehen. Was, bitte, ist an dieser Welt aushaltbar?

Als Kind konnte der Erzähler sich aus unzumutbaren Lagen befreien dadurch, dass er die Lügen der Zumutung aufdeckte. Man zwingt ihn, einen abgeschlagenen Hahnenkopf auszugraben, eine Mutprobe. Er besteht sie, verteidigt sich mit dem Hahnenschnabel gegen die Wut der Kameraden und wird daraufhin als „Schweineheide“ und „Schweinesau“ beschimpft, nach den Kindern auch von deren Vätern. Aber er glaubt ihnen nicht. „Ich war kein Grabschänder. Ich war gezwungen worden, das tote Stück auszuscharren. Ich hatte mich wehren müssen.“ Von Deutschland lernt das Einwandererkind die Kultur der Rationalität. Bis es den ersten Punks begegnet und ihrem Protest recht gibt, aber nur teilweise. Situativ, geschützt nur „vom Rechte, das mit uns geboren wird“ (Goethe), legt der Junge Kultur Stück für Stück an wie eine Waffenrüstung. „Punk war die Verrotzung des Lebens, ich liebte die Sachlichkeit. Punk war aber auch der Bruch mit dem guten Benimm. Das gefiel mir.“ Feridun Zaimoglu ist kulturell da, wo die komplexe Realität seines Lebens und seiner Welt ihn zu sein zwingen. Statt seine Bücher als Migrantenliteratur zu verniedlichen, sollten wir uns fragen, wie weit jede und jeder von uns allen hinter dieser singulären Kulturleistung zurückhängt.

Was die Eltern ihr Kind gelehrt haben, mit Worten und noch wirksamer mit dem Lebensbeispiel, davon erzählt der Roman atemlos vor Staunen. Die Eltern wussten: Es wird dem Kind erst mit einer Reife klar werden, die mehr als alles gefördert werden muss. Der Vater, ein Arbeiter, lernt und liebt die deutsche Sprache, weswegen er „zum sogenannten Sprachmittler und Übersetzer“ für die Landsleute aufsteigt. Nebenbei hilft er ihnen bei von ihm ausgewählten Verhaltenskorrekturen, damit sie von den Deutschen akzeptiert werden. Was diesbezüglich nicht klappt, kann ihn schon mal als eine Art Femerichter auf den Plan rufen. Anschließend fährt einer, der Frauen belästigt hat, mit fünf gebrochenen Fingern der rechten Hand zurück in die Türkei. Schwere Jungs, die seinen Rat suchen, weist der Vater nicht ab. Über ein nachtlanges Gespräch mit einem geistesgestörten Gangster fertigt er ein Gedächtnisprotokoll an, das der Sohn außerhalb der Wohnung für ihn verstecken muss. Wo, ist seine Sache – eine Reifeprüfung. Der Inhalt wird zum bewunderten Sprachvorbild. Anders als mit Verehrung ist dem Einsatz, der Liebe und Klugheit seiner Eltern nicht gerecht zu werden, weiß der Erzähler vom ersten bis zum letzten Satz des Buches. Wo steht denn so was noch? Mit Idealisierung oder persönlicher Voreingenommenheit, wie oft gesagt wurde, hat dieses Vaterbild nichts zu tun, alles dagegen mit dem guten Boden, der eine Saat aufgehen lässt. Wozu gehört, dass der Sohn komplett anders lebt als seine Eltern, und nur damit richtig. Schön und schwer lesen sich lange Passagen, in denen die Mutter dem Sohn Vorwürfe macht – und ihn damit ihrer höchstmöglichen Wertschätzung teilhaftig.

Ein Vergleichstext: Peter Härtlings „Nachgetragene Liebe“ ist ebenso autofiktional wie „Sohn ohne Vater“, ebenso eine Liebeserklärung an einen früh verlorenen Vater. In beiden Romanen ist das Alter ähnlich, in dem der Sohn vom Vater getrennt wird, durch dessen Tod bei Härtling, durch seine ‚Remigration‘ (freiwillig!) bei Zaimoglu. Nur Kindheitserinnerungen verbinden, im Sinne von Überresten des Zusammenlebens. Beide Söhne konnten noch nicht verstehen, was die Väter ihnen weitergaben, ihr kindliches Unvermögen bildete eine Grenze, die erst später mittels der Erinnerung überschritten werden kann. Bei Härtling kommt hinzu, dass das Kind umständehalber ein Nazi war, während der Vater das immer weniger sein wollte, es immer schlechter an Menschen seiner Umgebung ertrug. Aber was soll man sagen, ähnlich ist es bei Zaimoglu. Was in der Türkei los ist, davon schweigt der Vater nicht zuletzt, weil sein Sohn mit derartigen Informationen gefährdet wäre. Auch daher kommt die oben erwähnte Reserve des Sohns den eigenen Gedanken gegenüber: Denken ist gefährlich, das zu lernen war Teil der väterlichen Erziehung. Erst als Erwachsener sieht der Erzähler die türkischen Fernsehnachrichten mit offenen Augen: „Ein Parteisoldat sagt über den Parteivorsitzenden: ‚Wir müssen seine Schuhe lecken. Ich würde seine Sohlen mit meiner Zunge putzen.‘“ Erst jetzt stehen die Weisheit des Vaters und das Gerede eines türkischen Faschisten sich erkennbar gegenüber als das, was sie sind: unvereinbar.

Deutschland wirkt im Vergleich nicht heimeliger, nicht vertrauenswürdiger. Es verbirgt nur gründlicher alles, was nicht Oberfläche ist. „Der Baum, die Wiese, Parkbänke, im Becher schmelzende Eiskugeln, in die schlendernde Menschen einen bunten Eisspatel stachen. Gänse, Tauben, andere Vögel: Ich sah alles und wünschte Gewalt und Entsetzen herbei.“ Was das Kind ahnte, geht der erwachsene Halbwaise furchtlos suchen: den gewalttätigen Subtext der ausgestellten Gesellschaft. Darin kommen auch „Bewältigung“ und „Sohn ohne Vater“ zusammen, in der bohrenden Frage nach Gewalt und Ausgrenzung, die sich unter der Oberfläche ereignen und ihre Opfer, egal welcher Herkunft, heimatlos machen. Ist es zufällig, dass beide Romane in langen Kapiteln davon erzählen, wie einsam und verachtet die Protagonisten, zwei ernsthafte Schriftsteller, sich im deutschen Kulturbetrieb, ja, sogar im privaten Kreis ihrer angeblichen Freunde bewegen? Was Zaimoglu von seinem Vater und auch von dessen Religion gelernt hat, hat schon in „Bewältigung“ die Blickrichtung geändert, weg von den Tätern hin zu den Opfern. Die verstörenden Schlußsätze von „Sohn ohne Vater“ bringen es auf den Punkt: „Ein Straßenhund mit gebrochenem rechten Hinterbein und kaum verheilter Wunde verkriecht sich unter ein geparktes Auto. Wäre ich ein Heiliger, würde ich auf die Knie sinken und seine Wunde lecken, bis sie heilt.“

Man spricht viel davon, wie „poetisch“ Feridun Zaimoglus Bücher seien. Genauer ausdrücken muß man sich dann nicht mehr. Und keine Ahnung, was das über den Rang des Autors besagen soll. Es kann wie eine freundliche Herabstufung klingen. Ich frage mich stattdessen, was ich mit diesen Büchern anfange, was mein Leben durch sie aufnehmen kann an einer Tiefe, für die – oder vor der – das Wort „poetisch“ nicht mehr sein kann als ein Doppelpunkt. Vor diesem Autor fühle ich mich vor allem: unzulänglich.

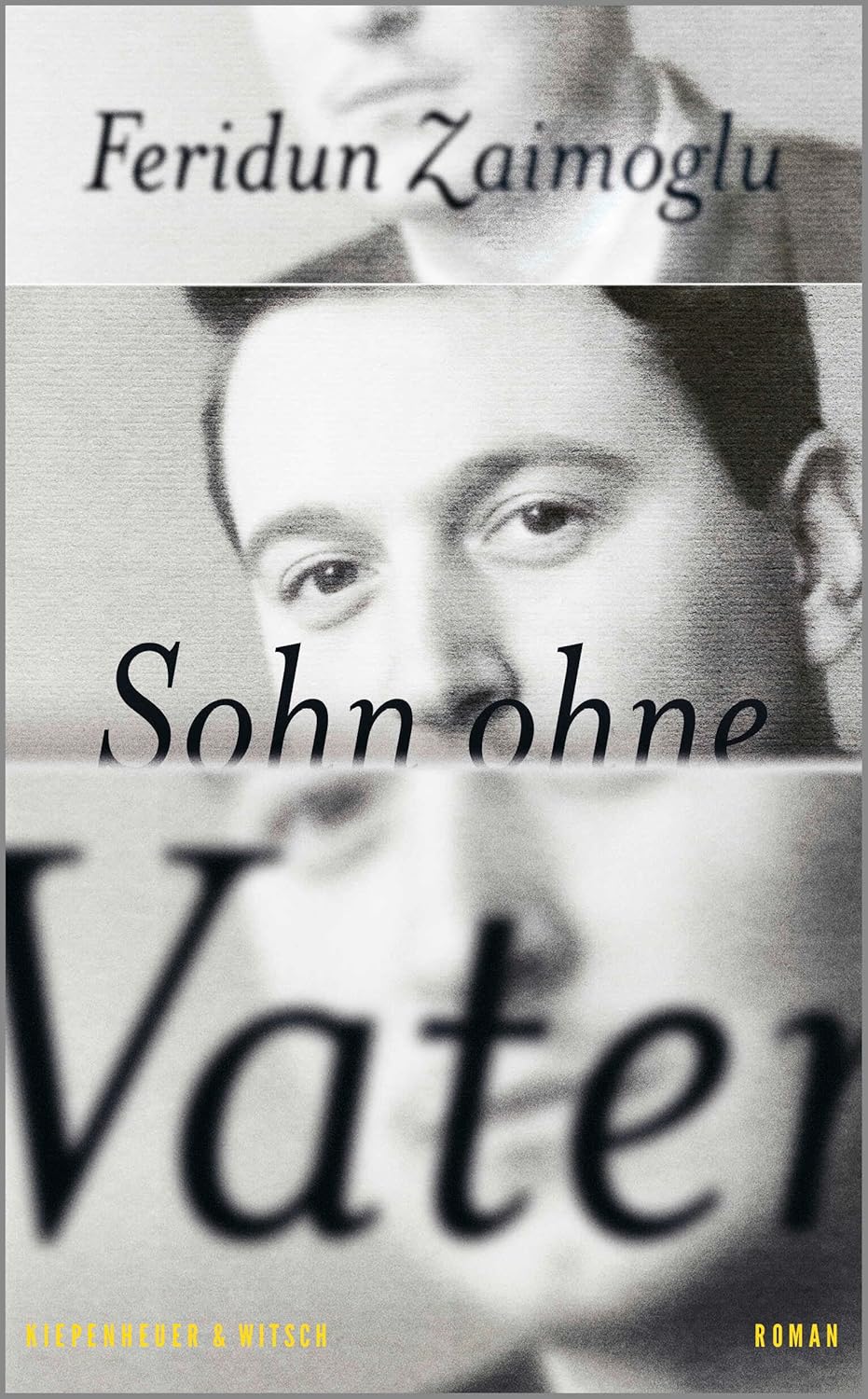

Feridun Zaimoglu

Sohn ohne Vater

Roman

288 S., geb.

ISBN: 978-3-462-00588-2

Verlag Kiepenheuer&Witsch, Köln 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 12.08.2025