MENU

MENU

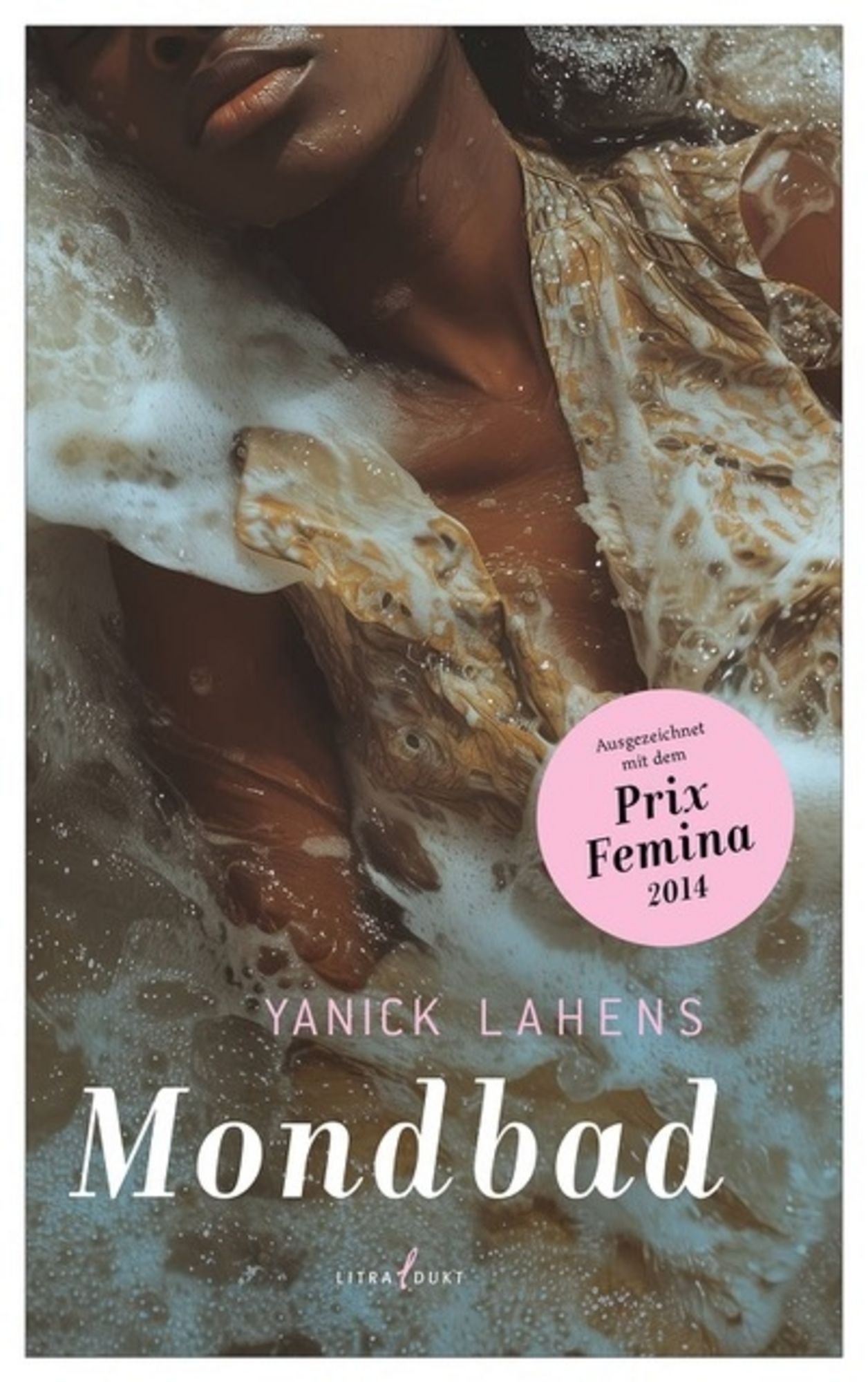

Trotz der immer weiter wachsenden Gefahren hat sich die international ausgezeichnete, haitianische Autorin Yanick Lahens weiterhin entschieden, ihren Lebensmittelpunkt in Port-au-Prince zu bewahren. Hier ist ihr Werk verwurzelt, hier entstand auch der in Frankreich mit dem Prix Femina 2014 ausgezeichnete Roman „Mondbad“, der nun ins Deutsche übersetzt worden ist. Der Roman spürt den Wurzeln nach, die die Gegenwart des Karibikstaates bis heute prägen und lenkt den Blick vor allem auf die Lebensweise der Menschen, die innerhalb traditioneller Hofgemeinschaften in der bäuerlich geprägten Provinz überdauert haben, stellt Andrea Pollmeier fest.

Wie überlebt eine Kultur, wenn sie unaufhaltsamer Zerstörung ausgesetzt ist? Für einen kurzen Moment hat die Nachricht, dass Gangs in Port-au-Prince (Haiti) das prächtige Gingerbread Hotel Olofsson niedergebrannt haben, diese Frage aufkommen lassen. Das filigrane weiße Haus aus Holz, das durch die Verfilmung von Graham Greens Roman „Die Stunde der Komödianten“ international bekannt geworden ist, war bis heute Symbol künstlerischer karibischen Lebensenergie. Allerdings feierten hier auch die Nutznießer einer vom Ausland gestützten Diktatur an der Seite internationaler Stars glamouröse Feste, während Terrormilizen die Bevölkerung landesweit in Angst und Schrecken versetzten.

Die Ambivalenz der haitianischen Gesellschaft hat die Autorin Yanick Lahens vielfältig analysiert und in ihren Romanen sichtbar gemacht. Besonders überzeugend ist ihr dies in ihrem 2014 in Frankreich mit dem Prix Femina ausgezeichneten und jetzt auch von Jutta Himmelreich ins Deutsche übersetzten Roman „Mondbad“ (Litradukt 2025) gelungen. Die Autorin zeigt die Schnittstellen, an denen sich, wie es im Text heißt, eine neue Welt auf die alte Welt setzt. Ihr Interesse gilt, weit weg vom Hotel Oloffson und seinen mondänen Gästen, vor allem den Bauern in der Provinz, die noch auf traditionelle - wir würden sagen - kooperative Weise solidarisch leben, festen Regeln folgen und sich in Hofgemeinschaften, den lakous, organisieren. Dass diese einzigartige Welt gefährdet ist, hat viel mit der Vorgeschichte und den Taten zu tun, die kolonialherrschaftliche Nachfolger und der „Mann mit dunkler Brille“ – der Name des Diktators Francois Duvalier wird nie genannt -, fernab in der Hauptstadt durchgesetzt haben.

Der Roman beginnt mit einer erschütternden Szene. Eine junge Frau liegt in glühender Mittagshitze auf der Straße im Staub. Aus der Sicht der Liegenden wird in dichten poetischen Bildern gesprochen. „Es hat mich gebrochen“, sagt sie, und erinnert sich in einem Inneren Monolog an Gestank, Irrwege, Schmerzen und Wunden. Ohne Details zu kennen, ahnt man die Gewalt, die ihr angetan worden ist und versteht ihren Wunsch, die zerrissenen Fetzen ihres Lebens zusammenfügen und einmal „einen Schulweg ohne Dornen“ gehen zu können.

Die Frau im Staub ist, wie erst spät erkennbar wird, der jüngste Nachkömmling einer einstmals einflussreichen Familie. Was hat zu ihrem Niedergang, zum Ende all ihrer Hoffnung geführt? Lahens will diese großen Zusammenhänge begreifbar machen, das Einzelschicksal mit einer Langzeitstudie verweben. Sie lenkt den Blick weit zurück, rekonstruiert den Lebenslauf dieser jungen Frau über Generationen hinweg bis hin zu ihrem Urvater. Ein Stammbaum, der die vielfältigen Verzweigungen der Nachkommenschaft aufzeigt, ist im Anhang angefügt.

Um zu beschreiben, was zuvor passiert ist, wechselt Lahens in filmischer Dynamik immer wieder die Erzählperspektive, nutzt ein chorisches „Wir“, wenn es um Beobachtungen der „lakou“-Angehörigen geht, oder spricht auktorial distanziert, wenn Hintergrundwissen einfließt. Dem erschütternden, mit kursiver Schrift abgesetzten Eingangsbild folgt auf diese Weise nun in normaler Schrift, der Rückblick. Er beginnt mit einem Bild wie aus einem alten Westernfilm. In der Morgenröte taucht im Galopp ein Mann zu Pferd auf, gebieterisch erteilt der „don“ Befehle, bestimmt aus einer Gruppe Marktfrauen mit einem Blick seine künftige Nebenfrau. Es ist eine Szene aus der Zeit nach der Französischen Revolution. Der Kontrast zwischen reich und arm, Herrschenden und Beherrschten prägte das gesellschaftliche Klima von Anbeginn an. Früh erleben die Kinder im Dorf und auf dem Markt bereits Szenen, die markieren, wer zu den Starken oder zu den Schwachen gehört. Sie lernen, heißt es im Text, eine den Bauern eigene Art, unsichtbar zu bleiben und zu schweigen, „da Schweigen der verlässlichste Freund sei, der Einzige, der einen nie verrate“.

Deutlich wird, dass auch, wenn sich die Bevölkerung nach der Revolution 1804 aus der Sklaverei befreien konnte, koloniale Strukturen die zwischenmenschlichen Umgangsweisen bis in die Gegenwart bestimmen. Diese Kontinuitäten zeichnet Lahens in kurzen, mosaikartig ineinandergreifenden Absätzen und Kapiteln systematisch nach und zeigt, wie die autoritäre Gewalt von Port-au-Prince aus im ländlichen Milieu immer mehr Fuß fasst und den familiären Zusammenhalt zersetzt.

So setzt der Niedergang der Familie Lafleur ein mit dem auf das Jahr 1920 datierten Verkauf der letzten eigenen Ländereien an jenen herrschaftlichen „don“, der sich zudem die Enkelin Olmène zu seiner Nebenfrau wählen wird. Als Olmène den „don“ eines Tages verlässt, um im Ausland ihr Glück zu suchen, wird ihr gemeinsamer Sohn „Dieudonné“ in der Obhut der Dorfgemeinschaft zurückbleiben und bei den Großeltern aufwachsen. Einfühlsam schildert Lahens die Leerstelle, die Dieudonnés Mutter hinterlässt. Sie wird für das Schicksal der folgenden Generation, insbesondere der Frauen nachhaltig bestimmend sein.

Lahens, die selbst im bürgerlichen Milieu in Port-au-Prince aufgewachsen ist und zu den wichtigsten Autorinnen Haitis zählt, hat viele Monate auf dem Land gelebt und recherchiert, um Einblick in das Leben in einer „lakou“-Gemeinschaft geben zu können und diese literarisch vor völligem Vergessen zu bewahren. Sie nutzt in ihrer Erzählung immer wieder die ursprünglichen kreolischen Begriffe, um beispielsweise zu beschreiben, wie gemeinsame Arbeitseinsätze, die Coumbite, im Rhythmus der Musik in Gruppen erfolgen, oder sich die Hofbewohner unter dem Mapou-Baum versammeln, um den Göttern zu opfern, oder sich dorthin begeben, um zu sterben.

Die geschilderten Erlebnisse rücken nah an die Zeitgeschichte heran, beschreiben die Zeit seit Duvalier, den Aufbau der Terrormiliz nach 1963 und das mit kirchlicher Unterstützung erfolgte Emporkommen der „Partei der Mittellosen“, die zur Präsidentschaft von Aristide geführt hat, und das Entstehen von Gangs. Die neue Zeit, die sich auf die alte Zeit gesetzt hat, ist eine „Zeit ohne Scham“, die „wie ein Heer Ratten“ am Wohl der Lebenden nagt.

Yanick Lahens

Mondbad

Roman

Aus dem Französischen von

Jutta Himmelreich

215 Seiten, Softcover

Litradukt, 2025

Erstellungsdatum: 29.09.2025