MENU

MENU

Seit der Gründung Israels hat es tätige Versuche gegeben, eine friedliche Koexistenz zwischen Juden und Arabern herzustellen. Genauso lange haben beide Seiten versucht, dies zu verhindern. Solange das Prinzip der Unversöhnlichkeit herrscht, gibt es keine Lösung für das hundertjährige Problem. Aufgrund zweier Bücher kann Jutta Roitsch diesen Kampf der „brutalen Nachbarn“ besser verstehen und deren Lektüre nur empfehlen.

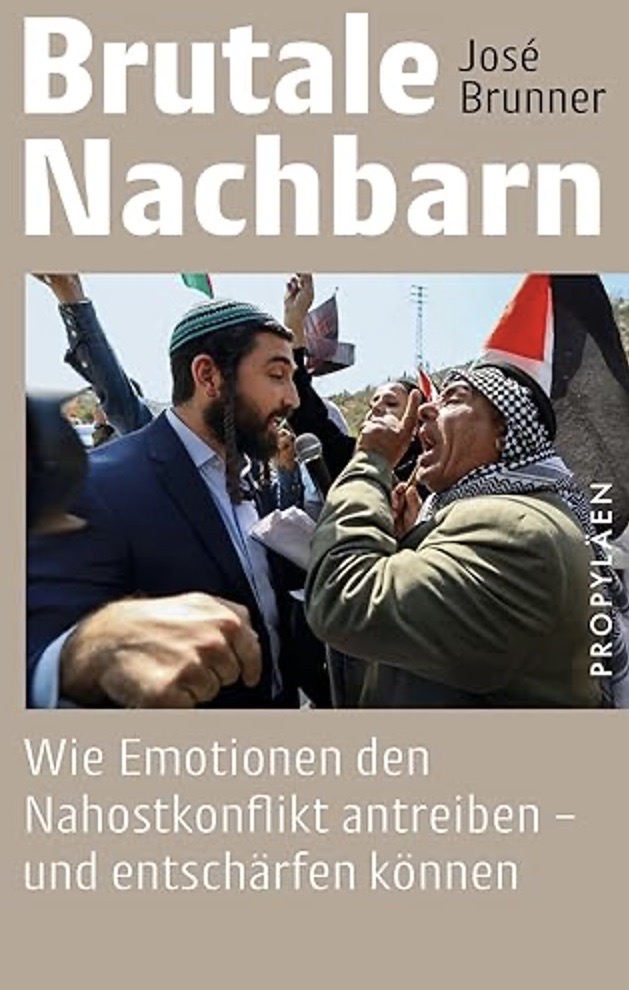

„Freiheit wäre, nicht zwischen Schwarz und Weiß zu wählen, sondern aus solcher vorgeschriebenen Wahl herauszutreten.“ Mit diesem Satz des deutsch-jüdischen Philosophen Theodor W. Adorno, geschrieben im kalifornischen Exil, publiziert in den Minima Moralia, wendet sich der 1954 in Zürich geborene israelische Wissenschaftler José Brunner an seine Leserinnen und Leser. „Brutale Nachbarn. Wie Emotionen den Nahostkonflikt antreiben – und entschärfen können“ ist der Titel seines Buches, das jetzt in Deutsch und bisher nur in Deutsch erschienen ist. Eindringlich beschwört er auf knapp 300 Seiten, „sich nicht mit der einen oder anderen Seite zu identifizieren“. Und führt fort: „Lassen Sie sich durch die Opferdiskurse beider Seiten weder abschrecken noch verführen.“

Mit seinem Buch schreckt er weder ab, noch verführt er. Er zwingt zum Nachdenken, wie es zu diesem nahezu hundertjährigen Gewaltausbruch zwischen Juden und Arabern, Israelis und Palästinensern kommen konnte. Und wie politische, nationalstaatliche Lösungen gelingen könnten, obwohl bisher alle gescheitert sind: Die „brutalen Nachbarn des Nahostkonflikts, die sich weigern, die jeweils anderen als legitime Nachbarn zu akzeptieren, nicht auf Täter und Opfer, Gute und Böse, reduzieren“, sondern sie als Menschen in einem nationalen Konflikt sehen. Sie kämpften um „Existenz, Identität, Sicherheit, Souveränität, Macht, Rechte und Territorium“. Beide wendeten Gewalt an, „und jede Nachbarnation begeht Kriegsverbrechen an der anderen – wenn auch Israel mit seiner mächtigen Armee dies in einem weitaus größeren Maßstab tut“ (S. 292).

Ein kühnes Unterfangen

Brunner, Politik- und Rechtswissenschaftler an den Universitäten von Tel Aviv, Harvard und Zürich, langjähriges Mitglied im Beirat des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, macht es sich (und der Leserschaft) nicht leicht. Er will die Frage beantworten, „wie es zu der unerbittlichen Brutalität dieses Konflikts kommt“ (S. 9). Im Laufe der Zeit sei er zu der Überzeugung gelangt, dass diese Brutalität „primär auf Gefühle, Grundeinstellungen, Geistesverfassungen und psychologische Dynamiken zurückgeht, aus denen der Konflikt entstanden ist und die ihn seit Jahrzehnten nicht nur antreiben, sondern mit immer neuen Wendungen aufrechterhalten – wie dies auch am 7. Oktober 2023 geschah“, dem grausamen Massaker der Hamas und ihrer islamistischen Terrortruppen auf israelischem Territorium an über tausend jüdischen Frauen, Kindern, Männern, tanzenden Menschen auf einem Musikfestival und Hunderten von verschleppten Geiseln. Und aus der Vergeltungsinvasion Israels in Gaza, die für Brunner von Anfang an „als Vernichtungskrieg angelegt“ war, ist ein weitreichender israelisch-arabischer Krieg geworden.

„Es ist ein Krieg, der zwar mit einem Gewaltexzess der Hamas begann, hintergründig jedoch lange vor dem 7. Oktober 2023 seinen Anfang nahm und sich langfristig auf die Zukunft des ganzen Nahen Osten auswirken wird.“

Um diese Hintergründigkeit geht es José Brunner, um die Akteure und die Menschen, die diesen Nahostkonflikt direkt erleben und in ihn involviert sind. Ihm geht es um Gefühle und psychologische Verfassungen. Er möchte zeigen, „wie Israelis und Palästinenser, die beiden befeindeten Nachbarn, die im Kern dieses Konflikts stehen, diesen Krieg erleben und erlebt haben“. Es ist ein „kühnes Unterfangen, weil dieser Krieg zum Zeitpunkt des Schreibens immer wieder neue Formen annimmt und weitere Grenzen überschreitet“: Im besetzten und immer stärker israelisch besiedelten Westjordanland, in Iran, in Syrien, im Süden Libanons. Kühn aber auch, weil Brunner auf rund 300 Seiten die bisher „weithin bekannten Erklärungs- und Lösungsmodelle“ hinterfragt, genauer: verwirft.

In existentielle Ängste verstrickt

Er hat sich vertieft in die internationale psychoanalytische und sozialpsychologische Fachliteratur, wertet sie (nachvollziehbar und gut lesbar für Nichtfachleute) mit einer überraschenden Erkenntnis aus: Israelis und Palästinenser stehen sich nicht nur als unversöhnliche Feinde gegenüber. Sie sind sich ähnlicher, als sie bereit sind zuzugeben. „Vor allem sind sie beide zu Recht in existenzielle Ängste verstrickt, die ihnen nicht erlauben, sich selbst und die andere Seite nüchtern wahrzunehmen“ (S.17). Es gehe um nationale Selbstbestimmung und internationale Anerkennung, um kollektive Identitäten und individuelle Lebensbedingungen.

„Wer hier lebt, muss bereit sein, für seine Nation zu töten und zu sterben. Und das ist kein abstraktes Prinzip, sondern Alltag.“ Das Land „from the river to the sea“ (palästinensischer …) oder „from the sea to the river” (israelischer Messianismus) „verkörpert die religiöse, kulturelle und historische Identität beider Seiten – was einer der Gründe ist, warum praktisch formulierte, rational erscheinende Lösungsvorschläge wie die einfache Zweistaatenlösung zwangsläufig ins Leere laufen.“

Mit seiner Klarheit und Entschiedenheit setzt sich José Brunners Buch von nahezu allen anderen ab, die nach dem Massaker der Hamas und dem brutalen Gaza-Krieg die Büchertische von Berlin über Paris bis Washington füllen. Mit einer Ausnahme, auf die noch einzugehen sein wird: Oren Kesslers Buch „Palästina 1936. Der Große Aufstand und die Wurzeln des Nahostkonflikts“.

Shoah und Nakba

Wer sich auf Brunners Ansatz einlässt, dem öffnet vor allem sein umfassender Überblick über die internationale Traumaforschung einen Zugang zur Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts, der weit entfernt ist von jeder Schwarz-Weiß-Geschichtsschreibung und sich nicht nur um die beiden Katastrophen der jüdischen Vernichtung und der palästinensischen Vertreibung, Shoah und Nakba, dreht: Er beschreibt den Konflikt „als eine gemeinsame Geschichte des Leidens“ (S. 135). Beide Seiten seien Opfer und Täter. Persönlich erlebte politische Gewalt, die zu psychischem Leiden führe, beeinflusse auch die politische Weltanschauung der Betroffenen. In ihrem Privatleben seien sie besonders auf der Hut und misstrauisch. „In der Politik tendieren sie dazu, unnachgiebige Positionen einzunehmen, die Stärke ausdrücken sollen und von denen sie sich Schutz und Sicherheit versprechen. Sie sind weniger bereit, einer friedenssuchenden Kompromissbereitschaft mit den Feinden, denen gegenüber sie Angst und Wut verspüren, eine Chance zu geben.“

Wie diese Unnachgiebigkeit wirkt, belegt Brunner mit zwei Zitaten. Das erste stammt von dem Jahrzehnte lang einflussreichen Hamas-Führer Ismail Hanija, den der israelische Geheimdienst nach dem 7. Oktober in Iran getötet hat: „Niemand hat das Recht, auf nur einen Zentimeter palästinensischen Bodens zu verzichten und auf unser Recht, in unsere palästinensischen Häuser zurückzukehren.“ Das ist im Klartext die Aufforderung, Widerstand und Terror gegen den jüdischen Staat, aus dem vor und nach der Staatsgründung 1948 rund 750 000 Palästinenser vertrieben wurden, unbeirrt fortzusetzen, im Gazastreifen als Hamas, im Süden Libanons als Hisbollah, im Westjordanland als marxistisch revolutionäre Befreiungsfront PFLP. Wie aber fallen die Antworten der inzwischen rund sieben Millionen, meist staatenlosen Palästinenserinnen und Palästinenser zwischen Gaza, Hebron und den Lagern um Beirut oder Damaskus aus? Unnachgiebig: Sie beharren auf ihrem von Generation zu Generation vererbbaren Status als Flüchtlinge und Vertriebene mit einem Rückkehrrecht, unterstützt seit 1949 von einer UN-Organisation (UNRWA), die seit dem Ausbruch des Gazakrieges in geheimen, filmreifen Aktionen versucht, die Archive der Familien (mit ihren Ansprüchen auf Land, Wohnungen oder Häuser im ehemaligen Palästina-Mandatsgebiet) von Gaza in die jordanische Hauptstadt Amman zu retten (Le Monde vom 23. Juli).

Das zweite Dokument der Unnachgiebigkeit verabschiedete vor einem Jahr, mitten im jetzigen Krieg, das israelische Parlament mit absoluter Mehrheit (68 von 120 Stimmen): „Die Knesset Israels lehnt die Gründung eines palästinensischen Staates westlich des Jordans entschieden ab. Die Gründung eines palästinensischen Staates im Herzen von Eretz Israel würde eine existenzielle Gefahr für den Staat Israel und seine Bürger darstellen, den israelisch-palästinensischen Konflikt verewigen und die Region destabilisieren.“ In keinem Schulbuch, auf keiner israelischen Landkarte sind die alten palästinensischen Dörfer und ihre Namen zu finden.

Geheimes Archivmaterial, vielfältige Quellen

„Eretz Israel“ sagen die einen, meinen das Land vom Mittelmeer bis zum Jordan und berufen sich auf die in der Hebräischen Bibel (für Christen: das Alte Testament) vor über zweitausend Jahren niedergeschriebene Geschichte des Judentums. „Palästina“ sagen die anderen und meinen das Land vom Jordan bis zum Mittelmeer, in dem jahrhundertelang nicht nur nomadische Beduinen oder arabische Bauern und Fischer lebten, sondern auch vornehme Großfamilien mit Land und Einfluß im Osmanischen Reich: Etwa eine halbe bis eine Million Menschen. Das „Volk ohne Land“ kam nicht nach zweitausend Jahren zurück in ein „Land ohne Volk“, wie Theodor Herzl, der Gründer der zionistischen Bewegung, Ende des 19. Jahrhunderts glaubte.

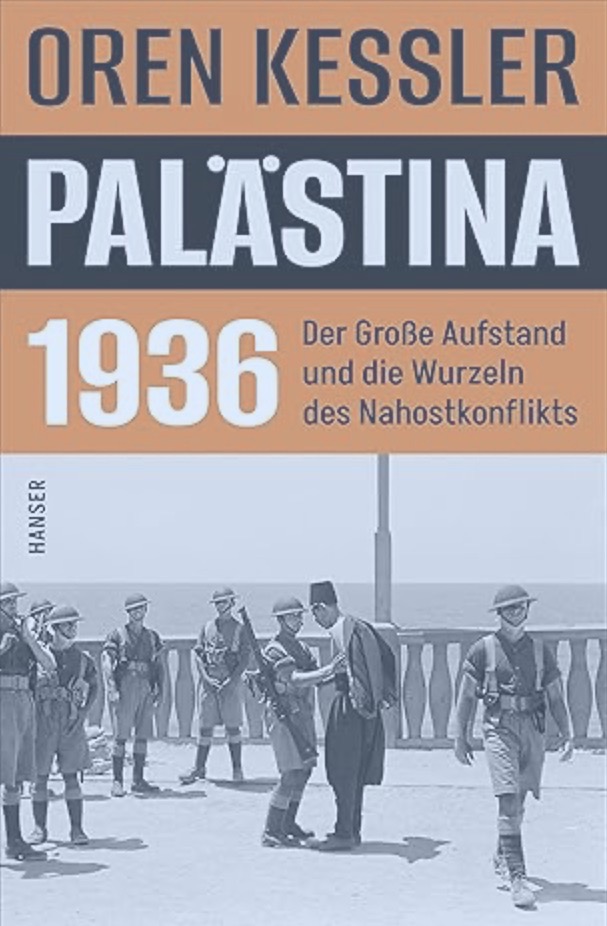

An diese inzwischen hundertjährige Geschichte von „Eretz Israel“ und „Palästina“ wagte sich der israelische Journalist Oren Kessler mit seinem Erstlingswerk „Palästina 1936“, das 2023 vom Wall Street Journal als eines der zehn besten Bücher des Jahres ausgezeichnet wurde. Zu Recht, obwohl der Autor offenkundig große Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Verlag zu finden: „viele, viele“ scheuten das Risiko, schreibt Kessler diplomatisch in seinem Dankesnachwort. Jetzt ist das Werk, das zunächst ein US-amerikanischer Verlag gedruckt hat, auf Deutsch im Hanser Verlag erschienen.

Oren Kessler spürt mit journalistischer Hartnäckigkeit bisher geheimem Archivmaterial und der Quellenvielfalt der Entstehung des „Nahostkonflikts“ nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Staatsgründung Israels nach. Von Kapitel zu Kapitel dringt dieser Autor immer tiefer in die entscheidenden Jahre zwischen 1923 und 1947 ein (Anfang und Ende des britischen Mandats), umkreist das Jahr 1936, in dem es in diesem Palästina-Mandatsgebiet zu einem blutigen und gewalttätigen Aufstand der Araber gegen die jüdischen Einwanderer, vor allem aus Osteuropa und zunehmend aus dem nationalsozialistischen Deutschland, und die Landkäufe der Jewish Agency kam. „Der Große Aufstand von 1936 bis 1939 war der Schmelztiegel, in dem palästinensische Identität geschmiedet wurde“, schreibt Kessler. Diese Identität aber brach sich sehr schnell an innerarabischen Grabenkämpfen, Familienfehden, religiösem Nationalismus. Und an der Härte der britischen Truppen.

Deprimierende Aufklärung

Die Juden hingegen, so Kessler, nahmen ein ganz anderes Erbe aus dem Aufstand mit. „In ebendiesem Moment fingen die Führer der Zionisten an, ihre Illusionen bezüglich des arabischen Einverständnisses abzulegen und sich der beunruhigenden Aussicht zu stellen, dass die Erfüllung ihres Traumes von Souveränität unter Umständen bedeutet, das Schwert nicht mehr aus der Hand zu legen.“ Es ist der historische Moment, in dem die jüdische Untergrundarmee, die allgemeine Bewaffnung und jüdischer Terror (zunächst gegen die britische Armee, dann gegen arabische Palästinenser) entstanden sind.

„Folglich ist das vorliegende Buch eine Geschichte zweier Nationalbewegungen und des ersten großen Zusammenstoßes zwischen ihnen. Der Aufstand ging von den Arabern aus, doch die zionistische Bekämpfung des Aufstands – die militärische, ökonomische und psychische Veränderung der Juden – ist ein entscheidendes, bislang übergangenes Element in der Chronik der Ereignisse, wie aus Palästina Israel wurde“ (S.11).

Dieser Chronik auf knapp vierhundert Seiten zu folgen, ist Aufklärung im besten Sinn und tief deprimierend zugleich. Sie erschüttert bisherige Gewissheiten über die vielen Teilungspläne seit 1937 wie damit verbundene Hoffnungen auf einen Frieden zwischen den beiden Nationen und untermauert bis in die Fülle der ausführlichen Fußnoten und Quellenangaben hinein den psychologischen Ansatz von José Brunner.

Wer sich ernsthaft bemüht, diesen Kampf der „brutalen Nachbarn“ zu verstehen, kommt an diesen beiden Bücher nicht mehr vorbei. Sie setzen den Maßstab für künftige Debatten: In den Universitäten wie der Politik, in Deutschland wie in den USA.

Ob sie die verantwortlichen Akteure unter den Israelis wie den Palästinenser allerdings erreichen, ist fraglich. Ihre Geschichte und ihre unterschiedlichen Sichtweisen anzuerkennen, wäre ein erster Schritt. Die beiden Israelis sind ihn gegangen. Welch ein Mut in diesen Zeiten voller Gewalt und Brutalität.

Zuerst veröffentlicht in den „bruchstücken“

José Brunner

Brutale Nachbarn

Wie Emotionen den Nahostkonflikt antreiben – und entschärfen können

368 S., geb.

ISBN: 9783549110034

Ullstein/Propyläen Verlag, Berlin 2025

Bestellen

Oren Kessler

Palästina 1936

Der Große Aufstand und die Wurzeln des Nahostkonflikts

384 S., geb.

ISBN: 978-3-446-28290-2

Hanser Verlag, München 2025

Erstellungsdatum: 06.08.2025