MENU

MENU

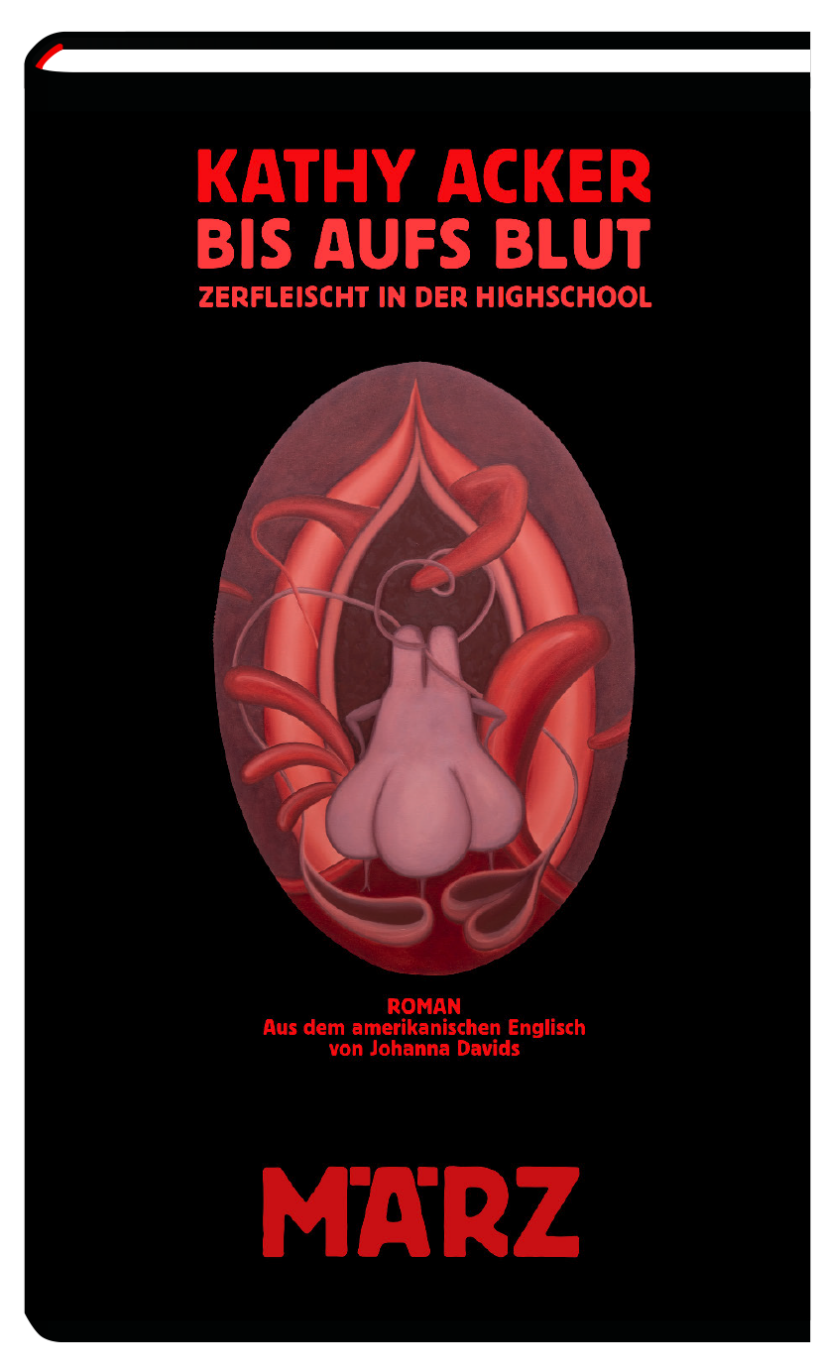

Aufs Ganze gesehen markieren Tabubrüche jeden Fortschritt in der Geschichte der Künste. Die tabubeladene Sexualität aber hat dem Fortschritt beharrlich widerstanden und bietet deshalb immer wieder aufs Neue Anlass zu Skandal und Bewunderung. Die Erzählung „Bis aufs Blut“, mit der Kathy Acker bekannt wurde, geht aber mit ihrer experimentellen Sprache weit über die einst zensurierte Schilderung sexueller Praktiken hinaus. Anlässlich der Neuübersetzung von „Blood and Guts in High School“ erinnert sich Wolfgang Rüger an frühe Begegnungen mit Kathy Acker.

Ihre erste Publikation in Deutschland war ein Paukenschlag. Kaum erschienen, verschwand das Buch sofort wieder vom Markt. Indiziert von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Die Zensurbehörde warf der amerikanischen Autorin Kathy Acker und ihrem Buch „Harte Mädchen weinen nicht“ (Heyne 1985) vor, sie propagiere Kindersex, Analverkehr, Cunnilingus, Fellatio, Inzest, verharmlose Gewalt und Terrorismus und spricht dem Buch jeglichen Wert ab. „Eine bunte, aufregende zugleich banale wie triviale Gossensprache vermögen für sich allein dem Roman keine künstlerische Qualität zu vermitteln.“

Schon auf den ersten Seiten in Blood and Guts in High School, das jetzt erstmals vollständig in deutscher Übersetzung mit neuem Titel vorliegt, mit allen Zeichnungen und Graphiken der Originalausgabe, nötigt Janey, die Protagonistin des Buches, ihren Vater zum Geschlechtsverkehr. Im Folgenden geht es immer wieder in den unterschiedlichsten Konstellationen um sexuelle Auseinandersetzungen, der Körper wird zum Synonym von Begehren und Ausbeutung.

Wie wenig die Zensoren damals das Buch verstanden haben, hat Ralph J. Poole in seinem lesenswerten Essay „Sex-Text-Gewalt“ zum Urteil herausgearbeitet: „Kathy Acker widersetzt sich genau der hier implizit postulierten ‚Eingliederung‘ eines gewollt marginalen Kunstwerkes in den ‚Kanon‘ der pluralistischen Gesellschaft. Sie will von dieser nicht repressiv absorbiert werden. Denn damit liefe sie Gefahr, dass ihr avantgardistisches Schreiben seiner potentiell politischen Sprengkraft beraubt würde. Gerade das subversive Spiel mit den bei Acker verhandelten Geschlechterverhältnissen vermag es, Mechanismen autoritärer, hierarchisierender Festschreibungen aufzudecken.“

Das Buch ist eine wilde Montage aus Prosasplittern, Theaterszenen, Filmskizzen, Gedichten, Zitaten und Graphic Novel Elementen. Inhaltlich ist es ein einziger Schrei nach Liebe („Ich sage, ich bin gefickt, weil ich von dir hören will, dass du mich liebst.“) und eine radikale Abrechnung mit dem kapitalistischen System, in dem alles, auch die Liebe, zur Ware wird. „Alles ist Wirtschaft und deswegen wird alles immer schlimmer.“

Auch wenn es von den allermeisten so nicht verstanden wurde, ist das Buch ein großes feministisches Manifest. Acker zeigt schonungslos auf, welchen Stellenwert Frauen in patriarchalen Gesellschaften haben. „Frauen sind nicht einfach Sklaven. Sie sind, was immer ihre Männer wollen. Sie werden von Männern gemacht, erschaffen. Ohne Männer sind sie nichts.“

Für unser Literaturfestival „Polytexte“ (1987) luden wir die damals hierzulande völlig unbekannte Autorin ein. Sie sah martialisch aus: fett geschminkte Lippen, kurz geschorenes Haar, schwarze Lederklamotten mit Silbernieten, klobige Fingerringe, Springerstiefel. Eine eindrucksvolle Fassade.

Wie wenig sie die toughe Punk-Queen war, mögen zwei Begebenheiten belegen. Nach ihrem Auftritt im Volksbildungsheim kam sie deprimiert, den Tränen nahe, hinter die Bühne. „Die Leute mögen mich nicht.“ Das Publikum hatte ihr konzentriert und still zugehört. Es war ihr erster Auftritt in Deutschland, sie war aus anderen Ländern gewohnt, dass das Publikum bei Lesungen lautstark mitgeht.

Während einer ihrer Besuche vereinbarten wir ein Fotoshooting. Ohne zu protestieren, nahm sie alle Posen ein, die Harald H. Schröder ihr vorschlug. Als ich ihr die Abzüge zeigte, hasste sie jedes einzelne Bild. Harald hatte sie intuitiv so aufgenommen, wie sie wirklich war: verletzlich, romantisch, feminin. Auf seinen Fotos sieht man nicht die harte Punk-Lady, die Rockerbraut, die Hardcore-Autorin. Seine Fotos waren das Gegenteil des Images, mit dem sie sich vermarktete.

Wenige Jahre lang wohnte sie Ende der Achtziger bei mir, wenn sie in Frankfurt war. Aus einem mir heute nicht mehr erinnerbaren Grund überwarfen wir uns. Kontakt nahm sie erst kurz vor ihrem Tod wieder zu mir auf, als sie um Geld bat für alternative Therapien gegen ihre Krebserkrankung. Wie die allermeisten amerikanischen Künstler war sie nicht krankenversichert und im Grunde genommen dem Tod geweiht.

Obwohl sie „immer eine der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts“ (Rosa Eidelpes) war, musste sie oft Jobs nachgehen, die sie hasste. Am Anfang ihrer Karriere verdiente sie ihr Geld als Stripperin, später schrieb sie Kritiken für Tageszeitungen. An Jürgen Ploog, den sie seit dem Polytexte-Festival kannte und in dem sie einen Seelenverwandten fand, schrieb sie: „… and now I’m doing book reviews for the GUARDIAN, horrible stuff journalism but I need the money, I want to do anything but write.“

Wenn sie bei mir zu Besuch war, ließ sie sich jedes Mal in dem Tattooladen in der Dreieichstraße tätowieren, der der weiblichen Kundschaft per Schild im Schaufenster ein eindeutiges Angebot machte: Wer über Nacht bleibt, zahlt die Hälfte.

Wie die Protagonistinnen in ihren Büchern kompensierte sie ihre obsessive Sehnsucht nach Zuneigung mit schnellem Sex. In Frankfurt unterhielt sie lange im Geheimen eine Affäre zu einem verheirateten Mann, in Australien hatte sie eine kurzzeitige Amour fou mit der Autorin und Transfrau McKenzie Wark, die in dem Buch „Du hast es mir angetan“ ausführlich dokumentiert ist. Alle ihre Beziehungen waren von vornherein problemgeladen. Ihr Nachlassverwalter Matias Viegener schreibt: „Viele von Ackers Geliebten waren älter als sie, intellektuelle Männer wie Peter Wollen und Sylvère Lotringer, deren Rollen als Lehrer ausnahmslos von der Vielfalt an Widerständen verkompliziert wurden, die sich in der Folge ergaben.“ Schon 1973 dokumentierte Acker in dem Video Blue Tape das Scheitern ihrer Beziehung zu Alan Sondheim.

Ich verweise auf diese intimen Informationen nur deshalb, weil es praktisch fast nichts Privates in ihrem Leben gab. Alles, was sie erlebte, floss direkt oder indirekt in ihre Arbeit. „Schriftsteller schöpfen ihr Tun aus ihrer eigenen entsetzlichen Höllenqual und Blut und zermatschtem Gedärm und grausig zerwühlten Innenleben. Je stärker sie in Kontakt mit ihrem Innenleben sind, desto besser schöpfen sie.“ Rücksichtslos, mutig und aufrichtig folgte sie der Poetologie von William S. Burroughs, den sie persönlich kannte und sehr schätzte: „Ein Schriftsteller kann immer nur über eines schreiben: was seine Sinne im Augenblick des Schreibens wahrnehmen…“ Aus diesem Grund war es für sie auch vollkommen normal und folgerichtig, fremde Texte in ihre eigenen einzubauen. Im vorliegenden Buch spielen Nathaniel Hawthorne, Erica Jong und Jean Genet eine wichtige Rolle.

Ihr gesamtes Leben war ein Kampf gegen gesellschaftliche Zwänge, gegen Geschlechterrollen, gegen Unterdrückung und zuletzt gegen Krankheit. Sie wollte raus aus dem Korsett, sie wollte frei sein. In einer E-Mail an McKenzie Wark schreibt sie: „Das Leben ist zu kurz, um nicht so voll wie nur möglich gelebt zu werden.“

Sie war sich ihrer Dämonen bewusst, in einer weiteren Mail an Wark klagt sie: „Ich muss meine Ängste rund um das Weibliche überwinden … ach, diese ganze beknackte Vergangenheit … die sexistische gesellschaftliche Vergangenheit.“

Wenn man „Bis aufs Blut“ heute liest, weiß man, wie weit Acker ihrer Zeit voraus war. Das Buch ist kein bisschen gealtert, es ist nach wie vor hochaktuell. Der einzige Fortschritt nach fast vierzig Jahren: es kann unzensiert verkauft werden.

Gegen Ende des Buches lässt Kathy Acker Janey auf den Punkt bringen, was ihr eigener Antrieb war: „Bitte sagt mir, ob die Welt furchtbar ist und ob mein Leben furchtbar ist, und ob es nichts bringt, das ändern zu wollen, oder ob es noch irgendwas anderes gibt. Ist Begehren okay?“

Bis aufs Blut

Zerfleischt in der Highschool

Aus dem amerikanischen Englisch von Johanna Davids, herausgegeben und mit einem Nachwort von Rosa Eidelpes

212 S., geb.

ISBN: 978-3-7550-0001-3

März Verlag, Berlin 2022

Erstellungsdatum: 20.02.2025