MENU

MENU

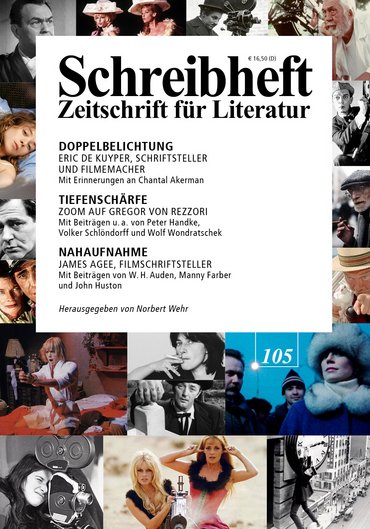

Es gibt gute Gründe, sich mit der Literatur von Eric de Kuyper, Gregor von Rezzori und James Agee zu beschäftigen. Alle drei verbindet, dass sie als Tausendsassas auf irgendeine Weise auch im Filmgeschäft tätig waren und nun in einer Publikation bedacht sind. Gerade ist Heft 105 von „Schreibheft. Zeitschrift für Literatur“ erschienen, in dem auch darüberhinaus einiges Lesenswertes zu finden ist. Wolfgang Rüger ist begeistert.

Heute gibt es, wenn es hochkommt, noch eine handvoll Literaturzeitschriften von Bedeutung. Das Schreibheft ist das Flaggschiff unter ihnen – zwar nicht so alt wie z.B. die Neue Rundschau (S. Fischer) oder die Akzente (Hanser), aber einzigartig –, weil es unverwechselbar ist durch eine Handschrift und in einem kleinen, unabhängigen Verlag erscheint. Norbert Wehr, seit über 40 Jahren der verantwortliche Herausgeber des Schreibheft, ist buchstäblich das Trüffelschwein, das Kostbarkeiten ausgräbt, das auf der Suche nach dem Seltenen ist, und das Gefundene dann mit Hilfe von kompetenten Mitstreitern in komprimierten und komponierten Dossiers präsentiert.

Im gerade erschienenen Heft Nr. 105 stehen drei Autoren im Mittelpunkt: der Flame Eric de Kuyper, der Österreicher Gregor von Rezzori und der Amerikaner James Agee. Gemeinsam ist ihnen, daß sie Multitalente mit facettenreichem Schaffen sind/waren.

Eric de Kuyper ist unter den Dreien der einzige noch Lebende. Hierzulande ist er so gut wie unbekannt, von seinen Büchern wurde nur eines übersetzt („An der See“, Wagenbach). In seinem Heimatland Belgien ist der Schriftsteller, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmkritiker berühmt. International wahrgenommen wird er am ehesten noch durch seine Zusammenarbeit mit der belgischen Filmregisseurin Chantal Akerman. Über die gemeinsame Arbeit mit ihr hat er immer wieder geschrieben. Ihr Verhältnis bringt er auf diesen Nenner: „Wir mochten uns, waren ineinander verliebt, aber niemals im selben Moment und nie in derselben Bedeutung, die das Wort haben kann. Es gab keine gemischten Gefühle, sondern vielerlei, mehrfache Gefühle. Die Affinitäten waren nicht gewählt – sie ergaben sich.“

Sehr humorvoll und aufschlußreich sind seine hier abgedruckten Notizen über die gemeinsamen Reisen mit Akerman, als deren Entdecker und Förderer er gelten kann. 1968 klingelte sie an seiner Tür und brachte ihm ihren ersten Film (Saute ma ville), den er dann in der von ihm betreuten Sendereihe De andere film im Flämischen Fernsehen zeigte. „Für einen Künstler ist es so wichtig, entdeckt zu werden, das muss nicht unbedingt mit donnerndem Applaus sein. Es braucht nur jemanden, der neuen Talenten einen guten Start ermöglicht.“ Von da an kreuzten sich die Wege von „Ms. Lesbe und Mr. Homo“ bis zum Suizid von Akerman immer wieder.

Das Allroundtalent Kuyper kann heute auf ein immenses Werk an Büchern, Essays, Filmen und Theaterstücken zurückblicken. Er ist mit sich im Reinen, weil es ihm gelungen ist, sein ganzes Leben der Schönheit zu verschreiben. In einem Interview zu seinem 80. Geburtstag finden sich bemerkenswerte Sätze. Auf das nahe Ende seines Lebens angesprochen, sagt er: „Ich mag die Vergänglichkeit. Dass es ein Ende nimmt, macht es nur noch schöner. Deshalb mag ich die ephemeren Künste. Eine Tanzaufführung, ein Recital oder ein Popkonzert ist jedesmal anders. Jeder Abend ist einzigartig, und das Wissen darum finde ich wunderbar. Und wenn es nicht mehr aufgeführt wird, ist es für immer vorbei. Die Vergänglichkeit ist der Kern der Aufführungskünste, und gerade das Fragile ist ein Teil der Schönheit. … ein Opernensemble mit so vielen Personen, das so viel Geld kostet, bringt verhältnismäßig wenig ein. Es sei denn: Schönheit, Entzücken und Glück.“

Wer ein solch erfülltes Leben gelebt hat, der kann auch eine Bilanz ziehen, auf die die allermeisten wahrscheinlich mit Neid blicken: „Ich habe Freunde in meinem Alter, die noch immer auf die Kirsche auf ihrer Torte warten, aber ich habe schon so viele Kirschen gehabt. Ich brauche wirklich keine mehr.“

Aus antiquarischer Sicht läßt sich der Stellenwert eines toten Autors daran messen, wie viel Staub seine Bücher im Regal ansetzen. Gregor von Rezzori (1914-1998) war zu Lebzeiten ein Tausendsassa, heute kennt hierzulande seinen Namen fast niemand mehr. Er gehört zu den vielen, die vollkommen zu Unrecht vergessen sind. Erfolg in Deutschland hatte er vor allem mit seinem vierbändigen „Idiotenführer durch die Deutsche Gesellschaft“ und seinen „Maghrebinischen Geschichten“. Kenner loben aber vor allem seine Romane „Ödipus siegt bei Stalingrad“, „Der Tod meines Bruders Abel“, „Memoiren eines Antisemiten“. Die Bukowina ist heute literaturwissenschaftlich erschlossen. Er war allerdings der erste, der mit seinem Roman „Ein Hermelin in Tschernopol“ der Region seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt hat.

Von sich überzeugt und um seine internationale Karriere anzuschieben, beschließt der viersprachige Rezzori Mitte der sechziger Jahre, zukünftig seine Bücher auf Englisch zu schreiben. Erste Texte werden im New Yorker gedruckt und es „beginnt die internationale Wahrnehmung eines Schriftstellers, der heute in nicht-deutschsprachigen Ländern in einem Atemzug mit Robert Musil, Joseph Roth oder Stefan Zweig genannt wird“.

Ende der sechziger Jahre war Rezzori in München bekannt wie ein bunter Hund, er kannte jeden, und jeder kannte ihn. Das hat Volker Schlöndorff die Tür zu einer großen Regiekarriere geöffnet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei Dreharbeiten zu Louis Malles Filmen „Privatleben“ und „Viva Maria!“, bei denen Schlöndorff Regieassistent war und Rezzori kleinere Rollen spielte. Dort freundeten sie sich an, und als Schlöndorff mit seinem ersten Drehbuch in Deutschland hausieren ging, half ihm Rezzori, einen Produzenten dafür zu finden. Später wohnten sie in unmittelbarer Nähe in der Toscana.

Es gibt eine Reihe heute weltberühmter Autoren und Künstler, denen Rezzori und seine Frau, die Mailänder Galeristin Beatrice Monti della Corte, auf die eine und andere Art geholfen haben, ihren Weg zu gehen, und die ihnen lebenslang die Freundschaft hielten: u.a. Michael Ondaatje, Bruce Chatwin, Peter Handke, Niki de Saint Phalle, Dennis Hopper, Nadeschda Mandelstam, Louis Begley, Anita Desai, Claudio Magris, Isabella Rossellini, David Lynch. In unterschiedlichsten Dokumenten loben alle vor allem Rezzoris große Generosität.

Es gibt nicht viele Autoren, die über Film geschrieben haben, und deren Texte auch nach Jahrzehnten noch mit Genuß und Erkenntnisgewinn gelesen werden können. Rudolf Arnheim, Siegfried Kracauer, Pauline Kael, Frieda Grafe, Norbert Grob fallen mir spontan ein, James Agee (1909-1955) gehört auch dazu.

Im vorliegenden Schreibheft kann man erstmals herausragende Kostproben dieses Autors auf Deutsch lesen, den uns John Huston so vorstellt: „Sie, die Sie Jim nicht persönlich gekannt haben, wünschen sich vielleicht, dass er besser auf sich achtgegeben und länger gelebt hätte, um weitere Romane und Drehbücher zu schreiben … mehr Gedichte. Doch jeder, der ihn kannte, wusste, dass er einen selbstzerstörerischen Zug in sich hatte, und dankte dem Himmel, dass seine Konstitution die andauernde Misshandlung, die er seinem Körper zumutete, so viele Jahre ertrug.“

Was herauskommen kann, wenn sich Enthusiasmus und Sachverstand paaren, manifestieren die hier abgedruckten Texte von Agee. Seine Essays über Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon und John Huston sind von zeitloser Gültigkeit. Sein Verständnis von Film mag ein Zitat aus seinem Porträt über John Huston illustrieren: „Huston ist einer der wenigen Filmkünstler, der sein Publikum ohne Vorbehalt ernst nimmt. Seine Filme wollen nicht verführen oder freundlich oder sanft entmündigen, sondern befreien, und sie verlangen von jedem, der sich an ihnen erfreut, für diese Freiheit Verantwortung zu übernehmen.“

In seinem kurzen, exzessiven Leben hat Agee eine Menge auf die Reihe gebracht, was auch heute noch Bestand hat. Gemeinsam mit dem Fotografen Walker Evans hat er den großartigen Fotobuchklassiker „Preisen will ich die großen Männer“ publiziert. Für die beiden Kultfilme „The African Queen“ (John Huston) und „The night of the hunter“ (Charles Laughton) hat er das Drehbuch geschrieben. Und er gehört zu den ganz wenigen, die postum den Pulitzer-Preis erhalten haben (für seinen Roman A death in the family). Eine Reihe seiner Romane wurden ins Deutsche übersetzt, aber mit Rezzori teilt er das Schicksal, daß alle seit Jahren vergriffen sind.

Alle drei Dossiers, eingerahmt von Gedichten von John Riley und Henri Michaux sowie zwei Nachrufen, kann man, wenn man so will, als Vorspeise betrachten. Sie machen Appetit auf mehr. Dafür muß der Leser sich aber an den Antiquar seines Vertrauens wenden, denn nur der kann die Hauptspeise besorgen.

Auch dieses Schreibheft ist vollkommen aus der Zeit gefallen, weil es nicht dem Aktuellen hinterherhechelt, sondern ein Archiv des Beständigen ist, weil es bewahren will, weil es auf abseitigen Wegen unterwegs ist, auf Entdeckertour.

Weil es zum Verweilen einlädt, zum Schmökern fern der Moden, weil es dem Leser Texte präsentiert, denen er sonst – vermutlich – nicht begegnet wäre. Jedes Schreibheft ist für mündige und neugierige Leser ein Muß. Vollkommen egal, welchen Autoren man hier begegnet, auf eines kann man sich verlassen, sie alle erfüllen das, was Wondratschek über Rezzori gesagt hat: „Nur das ist einer, der schreibt, der Welt schuldig: Gut zu schreiben.“

Schreibheft. Zeitschrift für Literatur

Herausgegeben von Norbert Wehr

Nummer 105

Rigodon-Verlag, Essen 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 30.08.2025