MENU

MENU

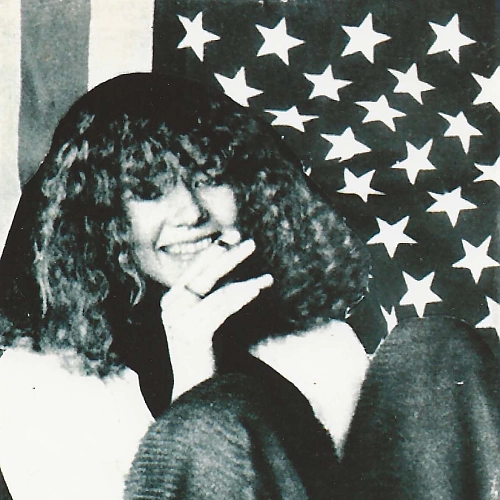

Mit ihren Übersetzungen öffnete Pociao in den 1970er-Jahren vielen die Tür zur experimentellen Literatur aus dem englischsprachigen Raum. Überzeugt, dass wir Schreibende brauchen „die unbequem sind, nachdenklich machen, Anstöße geben“, übernahm sie den Verlag Expanded Media Editions und gründete Pociao’s Books. Später brachte sie mit der Komponistin Ulrike Haage das Projekt Sans Soleil auf den Weg, das über zwei Jahrzehnte Musik und Literatur verschränkte und sich auf Texte von und über Frauen konzentrierte. Im Gespräch mit Wolfgang Rüger blickt Pociao auf ihr wegweisendes Wirken in einem männerdominierten Genre.

Stammst Du aus einer bildungsfernen Familie oder bist Du mit Büchern aufgewachsen?

Ja, tatsächlich hatten meine Eltern und Großeltern Bücherregale, die mich schon als Kind faszinierten. Ich konnte lesen, ehe ich in die Schule kam. Als Teenager jobbte ich dann zum ersten Mal in einer Buchhandlung und freundete mich dort mit einem nur wenig älteren Hippie-Mitarbeiter an, der mich vor eine entscheidende Wahl stellte: Françoise Sagan oder Jack Kerouac? Ich entschied mich für William Burroughs.

Gute Wahl. Wie hast Du Burroughs entdeckt?

Nachdem ich gleich nach dem Abitur ein halbes Jahr in London verbracht und mich dort in literarischen Undergroundkreisen umgesehen hatte, suchte ich in Deutschland nach einer entsprechenden Szene. Zu ihr gehörten etwa Ulcus Molle, Jörg Fauser, Carl Weissner, Jürgen Ploog, Benno Käsmayer oder Udo Breger. Der war Verleger in Göttingen und kannte Burroughs. Ich las Naked Lunch auf Englisch und verstand kein Wort, was meine Faszination nur verstärkte. Etwa um diese Zeit versuchte ich mich auch zum ersten Mal an einer Übersetzung. Zusammen mit Carl Weissner durfte ich Burroughs’ Elektronische Revolution für Udos Verlag Expanded Media Editions ins Deutsche übertragen. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie man so was macht, aber Carl war ein großartiger Lehrer.

Ralf-Rainer Rygulla und Walter Hartmann waren auch in London und entdeckten dort eine bis dahin in Deutschland unbekannte, alternative Literatur. Kanntest Du die Anthologien „Fuck you“ und „Acid“ bevor Du nach London gegangen bist oder was hat Dich nach London gezogen?

Ja, ich kannte Acid, bevor ich nach London ging, ich habe es heute noch in meinem Regal stehen - vollgekritzelt und mit vielen Unterstreichungen! Aber ich wollte nach dem Abitur vor allem einfach weg von zuhause und eine fremde Sprache lernen. Was mich an London gereizt hat, war die völlig neue Kultur, die mit den Sechzigerjahren assoziiert wird - insbesondere ihre Musik und die rebellische Haltung der Jugend generell. Aber natürlich spielte die Literatur letztlich eine wesentliche Rolle; ich entdeckte die literarische Underground-Scene und wunderbare unabhängige kleine Buchläden.

Du hast mir mal von dem Göttinger Dreigestirn erzählt: Steidl, Breger, Pociao. Was hat es damit auf sich? Wie habt ihr euch kennengelernt?

Udo und Steidl wohnten damals in Göttingen im gleichen Haus. So habe ich den ganz jungen Steidl kennen gelernt und mit ihm gewettet, wer von uns beiden zuerst Millionär würde. Damals wusste er sicher nicht, wie er das genau schaffen wollte. Ich auch nicht. Aber er hat mich locker geschlagen.

Du bist nicht nur fast von Anfang an dabei, Du bist praktisch auch die einzige Frau aus dem deutschen Underground, die bekannt ist. Ich weiß, dass Du heute dieser männerdominierten Undergroundszene kritisch gegenüberstehst. Burroughs hatte immer ein äußerst fragwürdiges Frauenbild. Hat Dich das damals nicht gestört?

Ich habe das ignoriert. Es betraf mich nicht, und im Übrigen ist er mir immer sehr höflich und zugewandt begegnet. Allerdings war es damals tatsächlich auch in „alternativen“ oder „avantgardistischen“ Kreisen üblich, Frauen als minderbemitteltes Geschlecht anzusehen. Ich kannte Männer, die mir einzureden versuchten, dass ich allerlei nicht konnte, im Gegensatz zu ihnen. Es hat mich nicht daran gehindert, meine Meinung zu sagen, Pociao’s Books aufzubauen, einen Verlag zu führen oder eigene Entscheidungen zu treffen. Ich hatte viel Zeit zum Lesen und fand langsam heraus, was mir an bestimmten Autoren gefiel oder eben nicht. Burroughs faszinierte mich vor allem wegen seiner eigenwilligen Sicht auf die Welt und seiner feinen Art, mit seinen Texten Sprache und Sinnstrukturen zu durchbrechen. Das war revolutionär und beeinflusste nicht nur die Literatur, sondern später auch Musik und andere Kunstsparten. Burroughs sah Sprache und Gesellschaft als Kontrollmechanismen. Schon damals waren seine Texte geprägt von paranoiden Szenarien und dem Wunsch, aus Systemen auszubrechen. Seine Kritik an Machtstrukturen ist bis heute aktuell, und das war mir wichtiger als seine persönliche Einstellung gegenüber Frauen.

Burroughs, Kerouac und Ginsberg haben nicht nur die Literatur verändert, die Beats propagierten auch ein anderes Lebensgefühl. Hat die Beat Generation Deiner Meinung nach die Welt (Deutschland) nachhaltig verändert?

Ich würde sagen ja: für bestimmte Teile der Gesellschaft, vor allem jene, die sich mit Sprache und Werten auseinandersetzten. Die Beat Generation stellte eine radikale Abkehr von den traditionellen Literaturformen und Konventionen dar. In diesem Zusammenhang erinnere ich an den Prozess um Ginsbergs Gedichtband „Howl“, den der Verleger Ferlinghetti vor Gericht gewann und damit die Redefreiheit in den USA bestätigte. Oder an die ersten Versuche, eine neue Sprache für ein neues Denken in Deutschland zu finden – weg von der spießigen Fünfzigerjahre-Atmosphäre hin zu den rebellischen Erneuerern der Sechziger und ihren radikalen Ansprüchen an die Gesellschaft. Dies führte über den Einfluss auf Musiker und Künstler zu Studentenprotesten, Anti-Vietnam-Demos und einer größeren kulturellen Revolution, insbesondere in Fragen von Identität und der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, die uns bis heute nachhaltig geprägt hat, jetzt allerdings von einer neuen erzkonservativen Welle aus den USA wieder auf den Kopf gestellt wird.

Hast Du die nicht etablierte Literaturszene heute noch im Blick? Siehst Du aktuell in Deutschland oder irgendwo auf der Welt so etwas wie eine Protestbewegung in der Literatur? Kann es so etwas heute überhaupt noch geben?

Mit der aktuellen Underground-Literaturszene in Deutschland, sofern es sie gibt, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass viele kleine Verlage nach wie vor existieren und ein eher uneinheitliches Netz von vielen kleinen Strömungen bilden, die sich überschneiden, miteinander austauschen und voneinander abgrenzen. Wie eh und je fördern sie vorwiegend experimentelle Lyrik, Prosa oder Grenzgänge zwischen Literatur, Kunst und Theorie, sodass Literatur hier nicht nur als Kunst, sondern auch als Widerstand und Ausdruck von Gegenkultur zu verstehen ist.

Würdest Du bitte einmal aufdröseln, von wann bis wann Du was gemacht hast, also Pociao‘ Bookshop und E.M.E.. Wann hast Du angefangen, professionell zu übersetzen?

Schon während der Schule lernte ich die ersten Figuren aus der alternativen deutschen Literaturszene kennen, darunter Ulcus Molle, Benno Käsmayr, Hadayatullah Hübsch und Jörg Fauser. Nach Aufenthalten in London und New York studierte ich Anglistik, Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaften in Bonn. Anfang der 70er Jahre begegnete ich dem Verleger und Übersetzer Udo Breger und beteiligte mich wenig später (noch als Studentin) an der künstlerischen Leitung seines Verlags Expanded Media Editions, der Literatur, Musik, Film und Kunst unter einem Verlagsdach zu integrieren versuchte. Zu den Autoren gehörten William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Jörg Fauser, Jürgen Ploog, Gerard Malanga und viele andere.

Diese Arbeit führte (etwa 1973/74) zur Gründung von Pociao's Books, einem Vertrieb für experimentelle Literatur aus der amerikanischen Small Press Szene für den europäischen Raum - lange bevor es amazon.com gab.

Ich bot Texte von Charles Bukowski, Laurie Anderson, Gregory Corso, Timothy Leary, Thomas Pynchon oder Patti Smith an, als sie in Deutschland noch relativ unbekannt und vor allem nicht übersetzt waren. Gleichzeitig versuchte ich bereits selber zu übersetzen und bekam erste Aufträge von größeren Verlagen. Im Lauf meiner Tätigkeit als Verlegerin, Scout und Agentin habe ich zahlreiche Autoren aus den Vereinigten Staaten kennen gelernt und übersetzt, darunter Paul Bowles, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Gerard Malanga, Robert Mapplethorpe, Tom Robbins oder Bill Ayers.

Du hast dann E.M.E. übernommen (wann?) und alleine weitergeführt. Wie kam es dazu? Wann und warum hast Du E.M.E. eingestellt?

Übernommen habe ich den Verlag, als Udos Schulden wuchsen und ich anbot, ihm den Verlag abzukaufen. Das muss Mitte der Siebzigerjahre gewesen sein, zusammen mit oder kurz nach der Gründung von Pociao’s Books.

Eingestellt habe ich ihn dann Mitte der Neunzigerjahre, als zunehmend Raubkopien unserer Titel im Internet erschienen. Das war eigentlich ein gutes Zeichen, weil wir ja Leser gewinnen wollten, machte den Verkauf aber auch schwieriger.

Wie kam es zur Gründung von Sans Soleil? Warum hast Du nicht einfach mit E.M.E. weitergemacht?

Mit der Komponistin Ulrike Haage und unserem gemeinsamen Projekt Sans Soleil begann ein ganz neues und anderes Kapitel. Expanded Media Editions beschäftigte sich hauptsächlich mit der Beat Generation und ihren Auswirkungen.

Bei Sans Soleil ging es vor allem um die Verschränkung zwischen Musik und Literatur (things that make our hearts beat faster), und wir wollten uns auf Texte von und über Frauen konzentrieren. Hier veröffentlichten wir über zwanzig Jahre hinweg Texte von Jane Bowles, Louise Bourgeois, Thea Dorn oder Clarice Lispector. Für uns war Burroughs übrigens eindeutig eine Frau. Mit seinem Titel „Last Words“ gab es einen fließenden Übergang. Das Buch erschien bei Sans Soleil und wurde sogleich in ein erfolgreiches Hörspiel für den Bayrischen Rundfunk verwandelt.

Ein Höhepunkt unter Deinen E.M.E.-Publikationen ist für mich die wegweisende Anthologie „Amok Koma“. Wie kam es dazu und wie sah die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Mitherausgebern (Hartmann & Ploog) aus?

Wir hatten damals gemeinsam schon eine Weile die Zeitschrift Gasolin 23 herausgegeben und uns damit einen gewissen Ruf in der literarischen Szene erarbeitet. Wenn ich mich recht erinnere, gab es einen festen Kreis von Menschen, mit denen wir befreundet waren, die uns beobachteten und von sich aus Beiträge schickten; andere haben wir direkt angesprochen. Für Amok Koma haben wir einfach etwas mehr gesammelt mit Blick auf eine nicht nur literarische Szene der Achtzigerjahre: Ausdrücklich baten wir auch um essayistische Arbeiten, Performance-Partituren, Songtexte und visuelle Beiträge. Herausgekommen ist dann ein relativ breites Spektrum der zwischen Rebellion und Resignation kippelnden Generation dieser Zeit. Alle drei Herausgeber haben zum Entstehen beigetragen, egal, ob es um die Korrespondenz mit den Autoren, die Auswahl der Texte, die Übersetzungen oder die Gestaltung ging – jeder machte das, was er am besten konnte.

Im Nachwort von „Amok Koma“ schreibst Du: „Wir brauchen Schreiber, die unbequem sind, nachdenklich machen, Anstöße geben.“ Gibt es heute noch solche Schreiber?

Ja, ich kenne einige und würde hier bei uns in Deutschland Jürgen Ploog ausdrücklich dazu zählen. Im englischsprachigen Raum fallen mir spontan Autoren wie Jeremy Reed aus London oder der Amerikaner Oliver Tompkins Ray ein; beide bewegen sich zwischen Musik, Performance und Literatur – ein typisches Merkmal von Underground-Szenen, wo Genregrenzen bewusst aufgeweicht werden.

Worauf führst Du es zurück, dass Du praktische die einzige Frau bist, die im deutschen Underground wirklich in Erscheinung getreten ist?

Ich habe deine Frage an ChatGPT weitergeleitet. Er weiß es auch nicht.

Was auch auffällt: Du hast eigentlich sehr wenig eigene Texte publiziert. Sind Deine Schubladen voll mit Unpubliziertem oder hattest Du einfach in dieser Richtung keine großen Ambitionen?

Ich glaube, dass jede Art von literarischer Äußerung etwas mit der Sicht auf das eigene Sein und dessen Veränderungen zu tun hat. Das beschränkt sich in meinem Fall auf gelegentliche Äußerungen in privaten Notizen oder Briefen – heute eine Seltenheit, früher eine echte Lebensnotwendigkeit. Meine Freunde lebten immer in anderen Städten. Ich sehe mich eher als Übersetzerin. Aber ja, ich schreibe hin und wieder Gedichte. Hier ist eins:

Banshee

She died yesterday,

age 91

after having been moved

by part of her family

five hundred miles to Berlin

where she was a foreigner

withered

just bones and skin

with perfectly lacquered finger nails

lipstick in her pocket

not asking for smokes any more.

She's an echo of her laughter now

a wisp of grainy b/w

images I somehow kept

for more than half a century

when on dull winter days

I could do magic to bicycles

transform them into horses

and stay outside

until it was too dark

too cold.

Inside the house

a towering Christmas tree

(more magic)

and even then she was the banshee.

“Do you have family?”

I more or less kept mine

at a distance.

We are too many to be comfortable with.

Picked friends carefully

to build another kind of gang.

Still she belongs to dull winter days

when I stayed outside

horrified to learn

that my ancestors “loved me

before they knew me”

running away as fast as I could

time

waits for no one.

Gab es nie den Drang, z.B. da weiterzumachen, wo Du bei „Out of Tangier“ aufgehört hast. Du hast so viel erlebt in der alternativen Szene, kennst Gott und die Welt, nie Lust verspürt, Deine Erlebnisse aufzuschreiben?

Nein, nie.

Es gibt haufenweise Erinnerungen von Männern, von denen die Wissenschaft lebt. Die Tagebücher von Ploog z.B. sind ein echter Schatz. Nehmen sich Männer wichtiger als Frauen oder warum ist z.B. auch bei Dir dieser Drang nicht da?

Ich glaube gar nicht, dass das so unterschiedlich verteilt ist, wie du es darstellst. Frauen bereichern die Wissenschaft oder schreiben Tagebuch genauso wie Männer, ich auch. Aber vielleicht erschienen mir meine Erlebnisse in der alternativen Szene weniger interessant für die Wissenschaft– bzw. sind es aus heutiger Sicht. Ich käme daher im Unterschied zu einigen ihrer männlichen Vertreter gar nicht auf die Idee, etwas dazu veröffentlichen zu wollen. Mir reicht es, mir der Gegenwart und ihrer Veränderung bewusst zu sein und gelegentlich einen Kommentar dazu abzugeben.

Du bist heute eine renommierte, preisgekrönte Übersetzerin. Die ersten Übersetzungen hast Du noch unter Deinem bürgerlichen Namen Sylvia Pogorzalek gemacht. Wie kam es zu Deinem Künstlernamen?

Mein Geburtsname war so kompliziert, dass ihn kein Mensch behalten konnte. Irgendwann versuchte Udos zweijährige Tochter, ihn nachzusprechen und heraus kam etwas ähnliches wie Pociao. Das hat mir gut gefallen, weil es eigentlich einfach ist – ciao kennt jeder – und trotzdem einzigartig. Außerdem kann ich mich dahinter in allen Geschlechtern verstecken: als Frau, als Mann, als diverse Person. Genauso werde ich auch von der Welt angesprochen, das finde ich schön.

Du hast praktisch im Alleingang Paul Bowles für den deutschen Leser wiederentdeckt und übersetzt. Wie kam es dazu?

1976 lernte ich die junge New Yorker Poetin Patti Smith kennen, die damals wie ich ganz am Anfang ihres beruflichen Lebens stand. Ich veröffentlichte ihren Gedichtband „Seventh Heaven“ bei Expanded Media Editions, und sie erzählte mir von der amerikanischen Schriftstellerin Jane Bowles, die ein paar Jahre zuvor in Malaga gestorben war. Ihr Mann, Paul Bowles, lebte als Komponist und Autor weiterhin in Tanger, Marokko. Das war sehr faszinierend. Ich las alle Bücher der beiden, die ich auftreiben konnte. Drei von Pauls Romanen waren schon in den Fünfzigerjahren auf Deutsch erschienen, inzwischen aber nicht mehr lieferbar. Für den vierten schien sich niemand zu interessieren. Als Roberto und ich 1987 (mit dem Zug) nach Tanger fuhren, um zusammen mit Brion Gysins Freunden dessen Asche im Atlantik zu verstreuen, besuchten wir auch Paul in seiner Wohnung. Ich schlug ihm vor, „Up Above The World“ (dt. „Gesang der Insekten“) zu übersetzen und auch zu verlegen. Wie genau man bei Random House davon erfahren hatte, weiß ich nicht, aber auf der nächsten Buchmesse erschienen Georg Reuchlein und Claudia Negele an meinem Stand und boten an, mir die Rechte abzukaufen und alle vergriffenen Ausgaben in überarbeiteter Fassung noch einmal bei Goldmann zu veröffentlichen. Es wurde eine sehr schöne, intensive Zusammenarbeit. Zum damaligen Erfolg der wieder aufgelegten Werke trug aber auch wesentlich der zur gleichen Zeit erschienene Film „Sheltering Sky“ (dt. „Himmel über der Wüste“) von Bertolucci bei.

Für Roberto und mich begann damit eine fast vierzigjährige Zeit, in der wir einen Wohnsitz, ein zweites Zuhause in Tanger hatten und mit einheimischen Künstlern oder Besuchern befreundet waren, die uns tausendundeine Geschichte über diese wunderbare Stadt erzählten.

Wann war Dir klar, dass Übersetzen Dein Brotberuf werden soll? Was fasziniert Dich am Übersetzen?

Als ich Mick Jaggers „Satisfaction“ hörte – ich wollte unbedingt wissen, was er da sang. Und später, als ich sah, was Carl Weissner aus meinen stümperhaften ersten Versuchen, Burroughs zu übersetzen, gemacht hatte. Es ergab sich dann irgendwie von selbst, ich lebte eine Weile in London, verbrachte ein paar Monate in New York, und überall lernte ich Menschen kennen, die im Verlagswesen tätig waren und mir Aufträge anboten. Das reichte schon, ich habe nie einen entsprechenden Studiengang belegt; auf meiner Uni kam literarisches Übersetzen höchstens am Rand vor. Ich hatte Glück, weil ich relativ gut davon leben konnte und es ein Job ist, den man überall auf der Welt erledigen kann. Bis heute triggern mich bestimmte Texte, und ich will wissen, was ich im Deutschen daraus machen könnte. Wenn ich Glück habe, finde ich dann sogar den passenden Verlag dafür.

Nach welchen Kriterien suchst Du Dir die Bücher aus, die Du übersetzt?

Ich lese ein paar Seiten und horche in mich hinein: Spricht mich da etwas an? Bin ich neugierig, wie der Plot, der Gedanke oder das Gedicht weitergeht? Sagt mir der Autor/die Autorin etwas? Frage ich mich, wie man seinen/ihren Gedanken oder auch nur eine bestimmte Zeile ins Deutsche übertragen kann? Gibt es eine Möglichkeit dafür oder mehrere? Was steht zwischen den Zeilen und möchte unbedingt gehört werden? Das alles findet in mir, in meinem Inneren statt. Wenn es mir gelingt, es in eine gute Übersetzung zu verwandeln, schaue ich über meinen eigenen Tellerrand hinweg, lenke die Aufmerksamkeit nach außen, lasse andere Menschen an dem Text meines Autors teilhaben. Das ist mein Ziel.

Gibt es ein von Dir übersetztes Buch, das Dich extrem gefordert hat oder das Dir besonders am Herzen liegt?

Ja, ein Roman von Jeremy Reed. Er erzählt aus der Perspektive der amerikanischen Schriftstellerin Sylvia Plath von der Ehe mit dem britischen Dichter Ted Hughes, die nach dem endgültigen Scheitern zu Plaths Selbstmord führt. Reed zeigt sie als gespaltene Person: halb Sylvia, halb Victoria Lucas. Unter diesem Namen war kurz vor ihrem Tod der Roman „Die Glasglocke“ in England erschienen. Der Gedichtzyklus „Ariel“ wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht und machte sie auf einen Schlag weltweit berühmt.

Reeds Version der Geschichte beleuchtet die paranoide Welt der Hauptfigur. Er hat nicht nur die Fähigkeit, sich in die Psyche eines kranken Menschen hineinzuversetzen, sondern diese auch sprachlich umzusetzen, in diesem Fall also Plaths schizophrenes Ich perfekt zu spiegeln.

Meine sehr schwierige Aufgabe war es, beide Perspektiven im Auge zu behalten und eine passende Sprache für die eigenwilligen Sichtweisen beider Autoren zu finden. Dafür habe ich sehr lange gebraucht.

Mit Roberto de Hollanda, Deinem Ehemann, hast Du auch Bücher gemeinsam übersetzt. Wie muss ich mir so eine Zusammenarbeit praktisch vorstellen. Macht einer die Übersetzung, und der andere kuckt drüber, ober übersetzt der eine die erste Buchhälfte und der andere die zweite?

Wir machen beides, mal schreibt der eine die erste Fassung, mal der andere. Danach wird gewechselt, der zweite liest die erste Fassung, dann der erste die zweite, der zweite die dritte, etc. Das kann je nach Schwierigkeit eine ganze Weile dauern. Hälftig teilen kommt nicht vor. Manchmal teilen wir uns aber die Stimmen auf: Roberto nimmt die weibliche und ich die männliche. Das klappt natürlich nur, wenn es zwei oder mehr unabhängige Stimmen im Buch gibt. Wenn wir viel Zeit haben, lesen wir uns am Ende noch das ganze Manuskript vor – das ist eigentlich die beste Option, da fallen immer ganz erstaunliche Sachen auf. Überhaupt ist Zeit eine wichtige Komponente. Je mehr man hat, umso länger kann das Ganze sacken und in unseren Köpfen weiterschmoren, bis die perfekte Fassung da ist. Das Schöne an der Zusammenarbeit ist, dass man nicht ganz allein Entscheidungen treffen muss.

Wie stehst Du zu Neuübersetzungen? Brauchen Klassiker in längeren Abständen eine zeitgemäße „Renovierung“?

Nicht alle. Man kann natürlich Shakespeare in eine hochmoderne Sprachversion übertragen und jungen Leuten von heute damit näherbringen, worum es dem Autor tatsächlich ging, aber dann verliert sich auch ein Teil seiner Aura. Sprachen verändern sich in rasender Geschwindigkeit. Es geht uns beim Neuübersetzen nicht um Modernisierung, wenn man diese Aufgabe ernst nehmen will, sondern darum, dem Autor und den Umständen seiner Zeit gerecht zu werden. Ich habe selbst einige Neufassungen von Werken aus dem letzten Jahrhundert neu übersetzt, weil die ursprüngliche/zeitgenössische deutsche Fassung Fehler enthielt und/oder dem heutigen Verständnis des Textes nicht mehr entsprach (Hammett, Waugh, Bowles), aber dabei auch immer darauf geachtet, in welcher Zeit das jeweilige Werk entstand und was es davon reflektiert. Meiner Ansicht nach kommt es darauf an, wie gut die früheren Übersetzer/innen informiert waren (insbesondere in der prä-digitalen Welt!) und für welchen Tonfall, welche Sprachebenen sie sich entschieden haben. Mehr als hundert Jahre zurück würde ich mich nicht trauen. Einen Text nur den heutigen Gewohnheiten anzupassen, reicht nicht: Es wäre keine Übersetzung, sondern eine Adaption.

Es gab mal eine Diskussion, dass der Übersetzer mit auf den Titel müsste. Normalerweise werden Übersetzer pro Seite bezahlt, eher selten werden sie am Verkaufserfolg beteiligt. Wird die Arbeit des Übersetzers ideell und materiell zu gering honoriert?

Definitiv ja. Ich habe noch nie verstanden, warum die Arbeit der Übersetzerin weniger wert sein soll als die einer Lehrerin, einer Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, einer Bankerin oder eines Models. Wir schenken der Gesellschaft Kultur, Wissen, Lebenserfahrung, Eleganz, Glück in jeglicher Form – das alles wird nie erwähnt, sondern ist selbstverständlich im Seitenpreis mit enthalten. Unsere Entlohnung müssen wir selbst aushandeln, was sehr schwierig sein kann, wenn Verlage zu abstrakt kalkulieren oder Kollegen gegeneinander ausspielen. Dass der Übersetzername mit aufs Cover gehört, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, in Wirklichkeit aber eher die Ausnahme.

Wie viele Bücher hast Du bist heute übersetzt?

Ganz ehrlich: Das weiß ich nicht. Viele.

Wie siehst Du die Zukunft der Übersetzer? Stichwort KI?

Sie wird das Leben unserer jungen, engagierten Kollegen sehr viel schwerer machen, denn sie können nicht mehr damit rechnen, dass sie von diesem Beruf leben werden. Ich rechne damit, dass die KI in wenigen Jahren die meisten Sachbuchtexte übersetzen wird. Für die Literatur kann es noch eine Weile dauern, aber auch dort, fürchte ich, wird sie erheblich zunehmen, sodass sich angesichts der schwindenden Leserzahlen Verlage zunehmend genötigt sehen, auch hier beim Übersetzen zu sparen.

Es handelt sich um den Inbegriff intellektueller Ausbeutung: Erst klaut man uns unsere Texte, um die KI zu trainieren, und dann benutzt man sie, um uns überflüssig zu machen, so wie es auch in anderen Bereichen der Fall ist. Es handelt sich um einen Prozess der Entmenschlichung, die Technik obsiegt, und die Seele kommt abhanden.

Trotzdem hoffe ich, dass ich mich komplett irre und alle Beteiligten einsehen, wie schön und wichtig menschliches Bewusstsein, Denken oder Fantasieren ist.

Ist ein Leben ohne Bücher vorstellbar?

Nie und nimmer!

Das Interview wurde vom 6.6.2025 - 5.10.2025 per Email geführt.

Erstellungsdatum: 29.10.2025