MENU

MENU

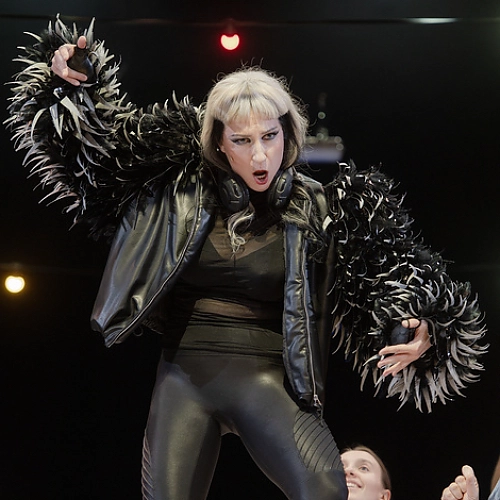

Interview mit Aileen Schneider zur Operninszenierung von „Carmen“

Für ihre beeindruckende Inszenierung von Aribert Reimanns „Melusine“ an der Oper Frankfurt wird Aileen Schneider am 10. November der renommierten Götz-Friedrich-Preis verliehen. Kurz zuvor feierte am Staatstheater Augsburg ihre Neuinszenierung von „Carmen“ Premiere. Hier lässt sie die Titelheldin Freiheit und Entfaltung in einem repressiven Patriarchalsystem suchen, das sie in einer den äußeren Schein wahrenden Vorstadtidylle verortet. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Hahn sprach mit der Regisseurin über die leitenden Motive der gegenwartsbezogenen Inszenierung, mit der Aileen Schneider zeitlos valide Aspekte deutlich machen will.

Anna Hahn: Viele Inszenierungskonzepte haben sich in den vergangenen Jahren bewusst dagegen entschieden, den Femizid an Carmen zu zeigen – mit dem Hinweis, Gewalt an Frauen nicht reproduzieren zu wollen. Schließlich erklingt in diesem Moment mitreißende Musik, und kurz darauf folgt Applaus. In manchen Produktionen verlässt Carmen lebendig die Bühne, in anderen wird sie von Micaëla gerettet. Warum war es Ihnen in Ihrer Inszenierung wichtig, dass das Publikum diesen Moment sieht, hört und erlebt?

Aileen Schneider: Im Theater ist es immer ein schmaler Grat zwischen der Reproduktion von (gewaltsamen) Situationen und der nötigen Drastik der Darstellung einer akuten Realität. Femizide sind ein realer Vorgang – fast täglich werden Frauen* ermordet, weil sie internalisierter Misogynie zum Opfer fallen. Auch Carmen, so rebellisch, willensstark und freiheitsliebend sie ist, kann nicht entkommen. Ihr wird kein besonderer Schutz zuteil. Es kann jeder passieren. Das nicht zu beschönigen oder zu verharmlosen ist wichtig. Ihr Mut, ihrem Ende fatalistisch entgegenzutreten, ist eine starke dramatische Kraft, die durch den ausbleibenden Mord entkräftet würde.

Die Aufgabe für mich war hierbei vor allem, den Mörder nicht als tragischen Helden darzustellen, den die von der Frau entfachte Obsession unwillkürlich dazu trieb, sondern eben als eigenverantwortlichen Täter herauszuarbeiten. Der Fokus liegt am Ende auf der Getöteten.

In vielen Opern des 19. Jahrhunderts sterben die weiblichen Hauptfiguren. Wie gehen Sie damit um, sodass Gewalt auf der Bühne nicht romantisiert oder verharmlost wird? Welche Gedanken leiten Sie dabei?

Die sterbende Frau als Vehikel männlicher Katharsis ist ein gern herangezogenes dramatisches Mittel. Entweder siecht sie dahin und bleibt dabei völlig passiv und beweinenswert ihrem Schicksal ausgesetzt oder sie tötet sich selbst, um die Reibungsfläche in der Geschichte hinlänglich aufzulösen. Oder sie wird im dritten Fall vom rasend eifersüchtigen (Ex-)Partner ermordet. Jedes Mal ist sie dabei entweder eine unbescholtene Heilige oder eine, die es doch eigentlich verdient oder sogar provoziert hat mit ihrem maßlosen Lebensstil. Das sind sehr gefährliche Narrative, die alte, tradierte Gesellschaftsmuster fortführen, die die Selbstbestimmung und Freiheit der Frau grundsätzlich einschränken.

Wichtig ist mir hierbei, die Strukturen und daraus resultierenden Kontexte modellhaft aufzuzeigen, die dergestalt auch aktuell weiterhin bestehen. Man muss diesen Frauen eine Stimme und eine Plattform zurückgeben, in denen sie komplex dargestellt und wirkungsvoll sein können. Dann behalten auch teils als verstaubt geltende Narrative ihre Gültigkeit.

Statt in einem spanischen Folkloreambiente siedeln Sie Ihre Erzählung in einem (amerikanischen) Vorstadtmilieu an. Man spürt: Es liegt Gewalt in der Luft, in jeder Straße. Warum haben Sie sich für diese Welt entschieden?

Wir haben nach einem Raum gesucht, in dem der Konservativismus und die Spießigkeit auf eine repressive und schmerzvolle Art spürbar werden. Eine weiße, jeder Individualität beraubte, den äußeren Schein wahrende Vorstadtidylle schien uns dafür der perfekte Ausgangspunkt. Viele Gesellschaften verstecken ihre wahre Monstrosität hinter sauberen Fassaden – so wie mächtige Nationen ihre reaktiven, faschistoiden Tendenzen ebenfalls unter dem Deckmantel von Recht und Ordnung vorantreiben. Es lauert eine tiefe und inhärente Gefahr in jedem System, das individuelle Entfaltung einschränkt oder sogar eliminieren will.

Und was wünschen Sie sich, dass das Publikum aus dieser Inszenierung mitnimmt?

Das Bewusstsein für die systemischen und strukturellen Gefahren, denen man als Mensch außerhalb der Norm immer noch bzw. in steigender Tendenz ausgesetzt ist. Eine Sensibilität für die Destruktivität und die fatalen Konsequenzen solcher Diskriminierung.

Und den Mut, wie Carmen einer expressiven Entfaltung frönen zu dürfen. Kompromisslos einen Gegenentwurf zu kreieren, der Schutzräume bieten kann.

Wie kann Oper heute – in einer Zeit von #MeToo und wachsender Sensibilität für Gewalt gegen Frauen – relevant und unbequem bleiben? Welche Verantwortung trägt dabei aus Ihrer Sicht die Regie?

Die Regie muss sich als lebendige Erzählkraft verstehen. Sie muss die allgemeingültigen und zeitlos validen Aspekte eines Werkes herausarbeiten und das Brennglas auf Problemkomplexe legen. Sie muss nachvollziehbar Mechanismen aufzeigen und dabei aber auch die Möglichkeit für die Zuschauenden bieten, ihr eigenes Leben und ihre Position im Weltgeschehen besser zu verstehen und Verantwortung zu übernehmen.

Oper ist und bleibt wirkungsvoll als Reflektionsplattform, als Begegnungsraum, als eine Form, die alle Sinne gleichermaßen fordert und berührt, wie es meiner Meinung nach kaum eine andere Kunstform vermag. Sie ist keine Echokammer. Oper kann und muss laut und deutlich Aussagen treffen und sich relevant positionieren. Das kann aber auf unterschiedliche Art und in unterschiedlichen Ästhetiken gut funktionieren.

Was wünschen Sie sich für die Oper von morgen – sowohl innerbetrieblich als auch in Bezug auf das Publikum?

Die städtischen und staatlichen Theaterinstitutionen müssen die Narrative, die sie auf der Bühne häufig sehr komplex verhandeln, auch ernsthaft innerhalb der eigenen Strukturen verfolgen und umsetzen. Ein moralisches Vorbild können sie nur sein, wenn die gesellschaftspolitischen Diskurse kein Lippenbekenntnis oder Feigenblatt bleiben. Das ist eine klare Verantwortung. Und dem Publikum wünsche ich, dass es offen bleiben möge, mit Herz und Kopf. Dass es jederzeit bereit ist, die eigenen Sehgewohnheiten und Erwartungen zu hinterfragen und sich einzulassen auf Neues. Und weiterzutragen, was sie aus einer Vorstellung mitnehmen. Nur miteinander können wir das schaffen.

Erstveröffentlichung bei a3kultur

Siehe auch:

Aileen Schneiders Frankfurter Melusine-Inszenierung

Erstellungsdatum: 08.11.2025