MENU

MENU

Mephisto nach dem Roman von Klaus Mann am Hessischen Staatstheater Wiesbaden

Mit seinem Roman „Mephisto“ lieferte Klaus Mann einen Schlüsseltext über die Verantwortung des Einzelnen in einem faschistischen Staat. Angesichts des gegenwärtigen Zerfalls demokratischer Strukturen und Werte steht „Mephisto“ hierzulande auf dem Spielplan etlicher Theater und scheint das Stück der Stunde zu sein. Walter H. Krämer hat Luk Percevals gelungene Inszenierung am Staatstheater Wiesbaden als eine „zeitunabhängige Warnung vor Opportunismus, der Diktaturen den Weg bereiten kann“ gesehen, die zu Recht großen Beifall geerntet hat.

„Mephisto“ ist nicht nur der Titel eines Romans von Klaus Mann, Sohn von Thomas Mann, der 1936 erstmals erschien, sondern er ist auch der Kurzname für Mephistopheles, einer Figur aus Goethes Faust und neben dem Gelehrten Faust die teuflische Hauptfigur des Dramas. Thomas Mann schreibt seinem ältesten Sohn Klaus zum Erscheinen von dessen „Mephisto“: „Die besten und bedeutendsten Momente in Deinem Roman sind vielleicht die, wo die Idee des Bösen vermittelt und gezeigt wird, wie der komödiantische Held seine Sympathie dafür entdeckt, und sich ihm dann verschreibt.“

Mephistopheles ist zudem auch eine oder besser gesagt die Paraderolle für den Schauspieler, Regisseur und späteren Theaterintendanten Gustav Gründgens, auf dessen Biografie der Roman von Kaus Mann aufbaut. Ein Künstler und Mensch zwischen Anpassung und Aufbegehren.

Klaus Mann nennt Mephisto im Untertitel Roman einer Karriere und beschreibt darin den Aufstieg des Schauspielers Hendrik Höfgen zum Intendanten des Preußischen Staatstheaters unter Adolf Hitler. Der Roman ist Zeugnis einer Zeit, in der sich ein politisches System hin zum autoritären Staat bis hin zum Faschismus wendet und ein verstörender Einblick in die Biografie des Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens, der von 1925 bis 1928 mit Manns Schwester Erika verheiratet war. Über Jahre in West-Deutschland verboten, ist „Mephisto“ einer der umstrittensten Romane der deutschen Nachkriegsgesellschaft und ein Schlüsseltext über die Verantwortung des Einzelnen in einem faschistischen Staat.

Blickt man auf die Spielpläne der Theater so scheint „Mephisto“ gerade das Stück der Stunde zu sein und steht beispielsweise in Heidelberg, Düsseldorf, Wuppertal, Dresden, Lünen, Braunschweig, München, Detmold und jetzt auch in Wiesbaden auf dem Spielplan. Und das sicher zu Recht. Stellen wir doch eine zunehmende Radikalisierung in der Politik und Kultur fest, die mit Demokratieabbau und Einschränkung von Freiheiten einhergeht.

Ein erschreckendes Beispiel ist die Situation in Amerika, wo ein Präsident sich als Diktator aufspielt und seine Agenda brachial durchsetzt, durchsetzen will. Und der Widerstand der Demokraten fällt bisher sehr gering aus. Eher das Gegenteil scheint der Fall: man biedert sich an und gibt einmal gewonnene Freiheiten auf.

Da stellt sich vor dem Hintergrund der erstarkenden rechten Gesinnung gegenwärtig in unserem Land die Frage. Wann wird der Mensch, und speziell der Künstler zum Opportunisten? Jette Steckel inszenierte das Stück gerade an den Münchener Kammerspielen und fragt: „Sind wir zum eigenen Vorteil bereit, die Grenzen unserer Überzeugung einzureißen? Würden wir die Kunst, um sie zu ermöglichen, ihrer Freiheit berauben und zur Interessensvertreterin werden lassen?“. Thomas Schmauser wurde für seine Rolle Hendrik Höfgen in dieser Inszenierung zum Schauspieler des Jahres 2025 von Theater heute gewählt.

Luk Perceval, einer der bekanntesten Regisseure des gegenwärtigen Theaters, inszenierte Klaus Manns satirischen Exilroman jetzt im Großen Haus des Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Er analysiert dabei die Verantwortung des Einzelnen in einem faschistischen Staat und thematisiert das Verhältnis zwischen Kunst und Macht.

Dem Regisseur geht es in erster Linie um ein Gefühl von Scham und von Schuld für das eigene Handeln. Es geht nicht um die Verurteilung des Hendrik Höfgen, sondern eher darum, Verständnis für die Figur zu entwickeln und sich selbst die Frage zu stellen, wie hätte man selbst unter solchen Verhältnissen gehandelt.

Auf einer leeren Bühne (Philipp Bußmann) trifft der Schauspieler Hendrik Höfgen (Christian Klischat) , der um Karriere zu machen, Freunde, Ideale und seine Menschlichkeit verraten hat, auf die Gespenster seiner Vergangenheit: die erste Ehefrau Barbara Bruckner (Laura Talenti), seinen Theater-Rivalen Hans Miklas (Felix Strüven), seinen Freund Otto Ulrichs (Adi Hrustemovic), seine Kollegin und zweite Ehefrau Nicoletta von Niebuhr (Süheyla Ünü) und seine Geliebte Juliette Martens (Lennart Preining). Sie alle fordern Rechenschaft und bedrängen ihn. Das wird teilweise choreografisch in Szene gesetzt (Ted Stoffer), teils unterstützt durch ein Soundcollage in 3-D (Karol Nepelski) aus Textfragmenten der Figuren, Versatzstücken aus NS-Reden sowie den physischen Sounds (Geräusche aus ihrem Hals, ihrer Kehle heraus oder mit dem Körper) der Schauspieler*innen. Dieser 3D-Sound zieht das Publikum stark in das Geschehen auf der Bühne hinein und löst die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum akustisch auf. Die Inszenierung macht so das Theater und die Rolle des Künstlers selbst zum Gegenstand der Untersuchung.

Als der Schauspieler Hendrik Höfgen in Hamburg erste Erfolge feiert, wird es ihm dort zu eng und zu provinziell. Und tatsächlich gelingt ihm der Sprung nach Berlin, der Stadt, wo man in den letzten Tagen der Weimarer Republik ekstatisch feiert und tanzt. Bald hat er Erfolg sowohl auf der Bühne als auch in den Salons. Er zeigt sich politisch links, plant ein „Revolutionäres Theater“. 1933 scheint dann alles vorbei zu sein. Doch er arrangiert sich, steigt als gefeierter Star des neuen Regimes bis zum Staatstheaterintendanten auf. Verrät alte Freunde und seine politischen Überzeugungen gleich mit. Er besteht darauf, unpolitisch sein zu dürfen: „Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler“.

Klaus Mann zeichnet mit der Figur des Hendrik Höfgen nicht nur den Schauspieler Gustav Gründgens, sondern gleichzeitig auch den Typus des Mitläufers: „Einen aus der Million von kleinsten Mitschuldigen die nicht die großen Verbrechen begehen, aber vom Brot der Mörder essen, nicht schuldig sind, aber schuldig werden; nicht töten aber zum Totschlag schweigen; und die die Stütze derer sind, die die Macht haben!“ Hermann Kesten 1937

Mephisto in der Inszenierung von Luk Perceval kann gelesen werden als zeitunabhängige Warnung vor Opportunismus, der zum Wegbereiter von Diktaturen überall auf der Welt werden kann.

Im Hintergrund der Bühne die ganze Zeit präsent die Figur der Dora Martin (Hannah Lindner). Sie steht – so jedenfalls lese ich das – für Marlene Dietrich. Zweimal hebt sie an zu singen. Einmal „Sag mir wo die Blumen sind“ und ein andermal „Wenn ich mir was wünschen dürfte“. Sie steht für ein anderes Verhalten in Zeiten herannahender faschistoider Strukturen. Sie arrangierte sich nicht, sondern emigrierte und unterstützte den Kampf gegen die Nazis von außen.

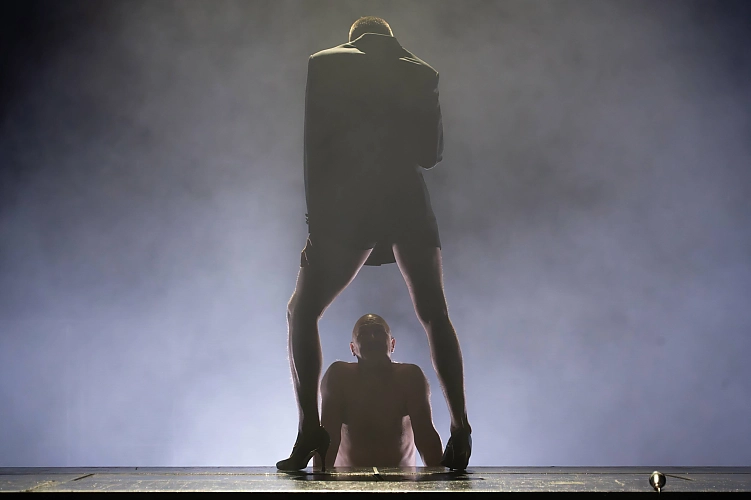

Die Inszenierung konzentriert sich bewusst ganz auf den Hauptdarsteller Christian Klischat. Und es gibt jenseits von Erzähltheater eindrucksvolle Spielszenen. So wenn seine Geliebte Juliette Martens (Lennart Preining) die Mikrofankable als Peitsche schwingt und ihn damit züchtigt und man seine Lust an diesem sadomasochistischen Spiel wahrnimmt. Oder wenn er seine Geliebte verraten hat und sie nach Frankreich schicken lässt. Immer lauter und schriller verlangt sie Rechenschaft und eine Erklärung von ihm und er … er schweigt beharrlich.

Einmal rennt Hendrik Höfgen alias Christian Klischat nackt nach vorn an die Rampe, bedeckt dabei sein Gemächt und zieht sich schnell wieder an. Nackt sein bedeutete wohl auch: keine Verstellung mehr! und das durfte nicht sein.

Ganz zum Schluss geht Christian Klischat von der Bühne in das Foyer und wiederholt den Satz. „Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler!“ in Dauerschleife!

Die Selbstbefragung des Hendrik Höfgen führt bei ihm zu keiner Einsicht. Weiterhin kann er seine Schuld nicht erkennen und Verantwortung übernehmen. Wir als Zuschauer*innen sind jetzt auf uns selbst zurückgeworfen mit den Fragen: Erteilen wir ihm Absolution? Wie hätten wir uns in diesen Zeiten verhalten? Wie verhalten wir uns heute?

Die Inszenierung als „Tanz auf dem Vulkan“ zu beschreiben gelingt mir nicht – dazu wurde aus meiner Sicht viel zu wenig getanzt und es fehlte das Feiern am Rande des Abgrunds. Die Inszenierung ist eher ein Tanz auf den Stufen der Macht oder anders: ein Tanz im Vorhof der Hölle, immer am Rande des Abgrunds mit der Möglichkeit abzustürzen. Ein Lavieren zwischen Anpassung und Aufbegehren, zwischen Profit und Systemkritik, zwischen Kunst und Macht.

Großer Beifall im ausverkauften Parkett und in den gut ausgelasteten Rängen. Und man spürte bei dem Hauptdarsteller die Erleichterung und die Freude über eine gelungene Vorstellung und den Applaus, den er sicherlich zu Recht verdient und genießt.

Als Zuschauer fragte ich mich nach der Vorstellung, ob die Wahrnehmung dieser Inszenierung eine andere gewesen wäre, wenn ich sie vom Parkett aus gesehen hätte. Die Vermutung ist, dass die sparsame Bühne mit ihren Treppenstufen nach oben vom Parkett aus besser zur Wirkung kommt und man die Intentionen des Regisseurs besser nachvollziehen kann.

Christian Klischat. Foto: Mariia Shulga

Mephisto

nach dem Roman von Klaus Mann

Inszenierung: Luk Perceval

Choreografie: Ted Stoffer

Bühne: Philip Bußmann

Kostüme: Ilse Vandenbussche

Licht: Nicholas Langer

Komposition | 3D-Bühnenmusik: Karol Nepelski

Sound: Christine Söring

Dramaturgie: Hannah Stollmayer

Vermittlung: Valentina Eimer

Abendspielleitung / Regieassistenz: Paul Ansmann

Bühnenbildassistenz: Mascha Dilger

Kostümassistenz: Ivet Duran Murillo

Dramaturgiehospitanz: Anna Kudielka

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Christian-Zais-Straße 3

65189 Wiesbaden

Termine

21. 11. 2025

19:30 Uhr

05. 12. 2025

19:30 Uhr

11. 01. 2026

18 Uhr

Erstellungsdatum: 23.10.2025