MENU

MENU

Als wäre sie für TEXTOR gemacht: Alexandru Bulucz hat in seiner Antrittsvorlesung zur Anna-Vandenhoeck-Gastdozentur für Literaturkritik an der Georg-August-Universität Göttingen seine persönlichen Zugänge zur Literaturkritik beschrieben. Anhand biografischer Verläufe kommen sie nacheinander ins Spiel und summieren sich trotz aller Unterschiede zu einer undogmatischen Haltung, die in der metaphorische Dynamik des Webstuhls zu sich kommt.

I

Was war mein erster bewusster Kontakt mit Literaturkritik oder mit Kulturjournalismus im weiteren Sinne? Diese Frage stellte ich mir – neben vielen anderen – im Vorfeld dieser Vorlesung. Die Antwort kam rasch, denn wie so oft bei ersten Begegnungen: Sie hinterlassen Spuren, die bleiben.

Es war im Jahr 2007. Ich war Zwölftklässler am Gymnasium der Gesamtschule im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf, unweit von hier, wo ich seit fünf Jahren ein Sportinternat besuchte. Innerhalb kurzer Zeit gelang mir der Wechsel von der Leichtathletik zum Basketball. Ich durfte sogar mit der Zweitligamannschaft der BG Göttingen trainieren. Ich war ein ambitionierter Spieler – und für mich stand außer Frage: Eines Tages würde ich in der NBA spielen. Und wenn nicht dort, dann zumindest in der BBL.

Doch mit den Jahren zeigte sich, dass es für einen Aufbauspieler wie mich nicht genügte, technisch versiert und treffsicher zu sein. Es fehlte an Physis. Der Körper eines Mittelstreckenläufers war in Rumänien – wo ich zuvor trainiert hatte – auf Ausdauer geschult, nicht auf Explosivität. Muskelaufbau spielte dort eine untergeordnete Rolle; die Grundlagen ließen sich später nur schwer nachholen. Der Läufer war auf sich gestellt, kein Mannschaftsspieler. Während langer Trainingsläufe musste er Wege finden, sich in der Monotonie des Tempos geistig abzulenken – weg von der Übersäuerung, weg vom Schmerz, hin zum reinen Willen.

Als Basketballer hingegen wäre es darum gegangen, sich hineinzudenken – in den Ablauf des Spiels, in die Bewegungen der anderen, in die Möglichkeit des entscheidenden Passes. Ich hätte das Aufbauspiel, den Spielmacher in mir, wie einen Schachspieler trainieren müssen: mit der Fähigkeit, fünf oder mehr Züge im Voraus zu sehen.

Doch im Jahr 2007 halfen mir auch keine NBA-Vorbilder mehr – keine wie Stephon Marbury von den New York Knicks, dessen Credo lautete, er werfe nur, wenn er wisse, dass er treffe. Diese Haltung braucht der Basketballer, selbst mit einer Wurfquote von dreißig Prozent. Aber für mich war es zu spät: Ich musste erkennen, dass mein Körper gescheitert war. Der Traum von der NBA – geplatzt.

An die Stelle der Illusion trat die Trauer darüber, dass etwas Neues beginnen musste. Das Abitur stand bevor, eine Entscheidung über den weiteren Weg war fällig. Eines wusste ich: Mit Sport wollte ich nichts mehr zu tun haben. Kein Sportstudium, kein Sportlehrer, kein Physio. Der Körper hatte versagt – also musste der Geist übernehmen. Aus der Affirmation des Körperlichen wurde eine Negation. Die Physis wich der Metaphysis.

Ich begann, mich – zunächst unbewusst – auf das Geistige auszurichten. Ich las, was ich in die Hände bekam, auch die Feuilletons. Und ich erinnere mich noch genau an die Begeisterung, die ein Artikel in mir auslöste – erschienen im Juli 2007 in der Wochenzeitung Die Zeit, verfasst vom Publizisten Georg Diez. Thema war der damals bereits seit zwanzig Jahren tote Schriftsteller und Journalist Jörg Fauser sowie dessen postum veröffentlichtes Romanfragment Die Tournee.

Ich glaube heute zu verstehen, warum mich dieser Text so traf. Gleich im ersten Absatz beschreibt Diez Fauser mit einer „großen, unförmigen Brille“, hinter der dessen Augen „groß und traurig und seltsam leer“ auf die Welt geblickt hätten. Ein Einstieg in eine klassische Mischung aus Porträt und Rezension, zunächst unspektakulär. Doch dann kippt der Ton: Der Autor meldet sich selbst zu Wort – „Es ist diese Leere, die mir fremd ist; es ist diese Leere, um die seine Bücher kreisen.“

Inhaltlich wahrt Diez Distanz, stilistisch jedoch bricht er sie auf – durch die Ich-Perspektive, durch die Pathosformel der Wiederholung. So beginnt die Objektivität zu bröckeln. So beginnt die Identifikation mit dem Gegenstand der Analyse.

Später heißt es über Fauser, er sei

„wohl immer Außenseiter geblieben, ganz egal, weil er eine Wut in sich trug, die echt war, und eine Liebe zur Wahrheit, die in den Worten lag, die verletzlicher sein können als all die Faustschläge, von denen er erzählte. Er war ein toller Schriftsteller, so plump kann man das sagen.“

Echte Wut, Liebe zur Wahrheit – in einer relativistischen Welt sind das Superlative. Derjenige, der sie ausspricht, erhöht den anderen und erniedrigt damit zugleich sich selbst.

Mir scheint, Georg Diez spricht hier über mehr als Jörg Fauser. Er beschreibt ein Ideal, ein noch nicht eingelöstes Selbstbild – und wird von Fauser selbst „gelesen“. Diese Haltung der Demut rührt mich bis heute. Denn großartig ist, wer hinaufschaut, nicht hinab.

Schon damals, im Sommer 2007, muss ich gespürt haben: In diese Demut willst du eintreten. Auch du willst dich in den Dienst eines Werkes stellen. Ich hatte Glück: Bald entdeckte ich Paul Celan, den deutsch-jüdischen Dichter, und Emil Cioran, den rumänisch-französischen Aphoristiker – Autoren, deren Werk mir Weltdeutung und Trost zugleich bot. Wenn ich über sie spreche, tue ich das bis heute mit Begeisterung – und, wie ich gestehe, mit einer gewissen Plumpheit.

Vielleicht verhält es sich mit literaturkritischer Dienstleistung im emphatischen Sinne, also im Angesicht von Lebensautoren, wie mit dem Gottesdienst: Vor Gottes Wort erscheint das menschliche – und dazu gehört auch das literaturkritische – schlicht als plump.

II

Ich befinde mich inzwischen im Studium der Geisteswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich weiß nicht mehr genau, wann und warum ich begann, mir das alte Literarische Quartett mit Marcel Reich-Ranicki, Sigrid Löffler, Hellmuth Karasek und wechselnden Gästen nahezu obsessiv anzusehen – Folge für Folge, wieder und wieder. Die insgesamt 77 Ausgaben habe ich vermutlich je zwei- oder dreimal gesehen, manche bis heute immer wieder; sie sind glücklicherweise auf YouTube archiviert.

Ich gestehe: Von den dreien ist mir Marcel Reich-Ranicki der liebste. Das ist keine selbstverständliche Wahl. Zu oft hat er provoziert, zu oft berechtigten Widerspruch hervorgerufen. Man denke nur an die Kontroverse um Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers.

Und doch: Reich-Ranickis Kritik war ein Feuerwerk aus Scharfsinn, Polemik und Leidenschaft. Als „Papst der Literatur“ sezierte er Texte mit Subjektivität, Strenge und Emotionalität, stets getragen von tiefer Liebe zur Literatur. Seine Urteile waren verständlich, brillant, oft gnadenlos, immer unterhaltsam. Er liebte Goethe und Thomas Mann, den Realismus mehr als die Avantgarde – und machte Literatur zu einer öffentlichen Angelegenheit, zu einem Ereignis. Um es knapp zu sagen: Er war einflussreich, umstritten – und er bleibt für mich bis heute unvergesslich.

Besonders eindrücklich ist mir die 43. Folge des Literarischen Quartetts vom 13. Juni 1996 in Erinnerung. Der vierte Gast war der Publizist Hajo Steinert. Diese Sendung bildet eine Ausnahme – in zweierlei Hinsicht: Zum einen besprachen die vier Kritiker mit Imre Kertész und Mario Vargas Llosa zwei spätere Literaturnobelpreisträger. Zum anderen tat Marcel Reich-Ranicki etwas, das er weder zuvor getan hatte noch danach je wieder tun sollte: Er las von einem Zettel ab. Bei der Besprechung von Javier Marías’ Roman Mein Herz so weiß kündigte er an:

„Ich will jetzt etwas sehr begeistert und hingerissen von dem Roman tun …, was ich noch nie getan habe im Literarischen Quartett und was ich eigentlich immer verhindern möchte. Ich möchte ein Zitat vorlesen, denn man kann das Klima des Romans nicht darstellen – nicht aus inhaltlichen Gründen. Man muss etwas zeigen. Ich will einen Satz vorlesen, einen einzigen.“

Am Ende wurden es drei.

Schon in dem Moment, da er das Blatt hervorholt, lösen kurze Zwischenrufe von Karasek und Löffler Gelächter im Publikum aus – was Reich-Ranicki sichtlich missfällt. Hier zeigt sich: Begeisterung duldet keinen Humor. Sie ist absolut. Sie lässt sich nicht relativieren. Löffler bemerkt halb im Scherz, sie habe gedacht, man wolle im Quartett nicht privat werden. Doch Reich-Ranicki lässt sich nicht beirren und liest Javier Marías:

„Ich hätte schweigen können, und das für immer. Aber man glaubt, man liebt mehr, weil man Geheimnisse erzählt. Erzählen ist oft wie ein Geschenk, das größte Geschenk, das man machen kann, die größte Loyalität, der größte Beweis der Liebe und Hingabe.“

Dann folgt seine Erklärung – eine der schönsten Passagen des gesamten Quartetts:

„Herr Gott, das, was hier drinsteht, habe ich immer gespürt, geahnt, vielleicht gewusst – nur ich konnte es nicht ausdrücken. Und vielleicht ist große Literatur dazu da, dass sie uns zeigt, was wir selbst längst empfunden, aber nie ausdrücken konnten, dass wir uns wiedererkennen.“

Daraufhin nennt Reich-Ranicki Javier Marías „einen der größten lebenden Schriftsteller“, Mein Herz so weiß ein „geniales Buch“, ein „großes Meisterwerk“. Kein Werk seiner Epoche, sagt er, habe ihn „so tief getroffen“.

Diese Struktur der Begeisterung – die Bewegung vom Gegenstand der Analyse zur Selbstoffenbarung – begegnet uns bereits bei Georg Diez angesichts von Jörg Fauser. In beiden Fällen geht es nicht um den objektiven Rang des Autors, sondern um den Moment der Selbsterkenntnis in der Lektüre: Literatur wird Medium des Selbstverstehens.

Ich wünsche allen, die heute zuhören, genau dieses Glück: jenes Glück, im Lesen sich selbst zu erkennen. Wenn jemand begeistert ist – gar göttlich begeistert –, wenn er in Superlativen spricht, dann wird er plump, ja, er stammelt. Bach wusste das und ließ im dritten Teil des Weihnachtsoratoriums den Tutti-Chor singen: „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen.“ Auch das – ich finde es großartig.

Innerhalb eines Monats nach der 43. Folge stieg übrigens die Verkaufszahl von Mein Herz so weiß von 5.000 auf 115.000 Exemplare. So wirkt Begeisterung, wenn sie sich literaturkritisch vermittelt: Sie zieht Menschen an.

Noch eine Beobachtung: Nach dem Marías-Roman folgte die Besprechung von Imre Kertész’ Roman eines Schicksallosen, vorgestellt von Hellmuth Karasek. Er begann mit den Worten:

„Jetzt bin ich in einer unglückseligen Situation. Die Dramaturgie dieses Abends bringt es mit sich, dass wir jetzt ein Buch zu einem absoluten Meisterwerk gelobt haben – was es auch ist. Und das nächste Buch, und das wird mir niemand glauben, ist mindestens ein so großes Meisterwerk in meinen Augen.“

Viele werden Mein Herz so weiß nicht kennen, Roman eines Schicksallosen dagegen sehr wohl – ein Klassiker der Shoah-Literatur. Doch Reich-Ranicki konnte Karaseks Begeisterung nicht teilen. Er fand die sprachliche Leistung des Romans nicht besonders nennenswert – objektiv gesehen ein Fehlurteil.

Überhaupt, so mein Eindruck, fühlte sich Reich-Ranicki bei der Besprechung von Shoah-Literatur selten wohl. Immer war seine eigene Biographie – als Überlebender – unausgesprochen anwesend. Das zeigt exemplarisch: Literaturkritik ist stets auch eine persönliche Angelegenheit. Der Kritiker kann nicht objektiv sein, auch wenn er nach Objektivität strebt.

Ich belasse es dabei. Man könnte weiterfragen, warum weiße Kritiker so selten nicht-weiße oder nicht-männliche Literatur für sich entdecken. Vor Javier Marías besprach das Quartett einen Roman der Österreicherin und Feministin Marlene Streeruwitz, mit dem Reich-Ranicki erwartungsgemäß wenig anfangen konnte. Man könnte, ohne Übertreibung, sagen: Seine Literaturkritik trug bisweilen frauenfeindliche Züge.

III

Ich gehe weiter – von der Begeisterung zur Analyse, vom Gefühl zum Handwerk. Literaturkritik lässt sich nicht allein im Studium erlernen; vieles bleibt autodidaktisch. So war es auch bei mir. Ich habe aus Zeitungs- und Rundfunkkritik gelernt, aber ebenso aus anderen Formen öffentlicher Rede – etwa aus der Stand-Up-Comedy, vor allem der amerikanischen.

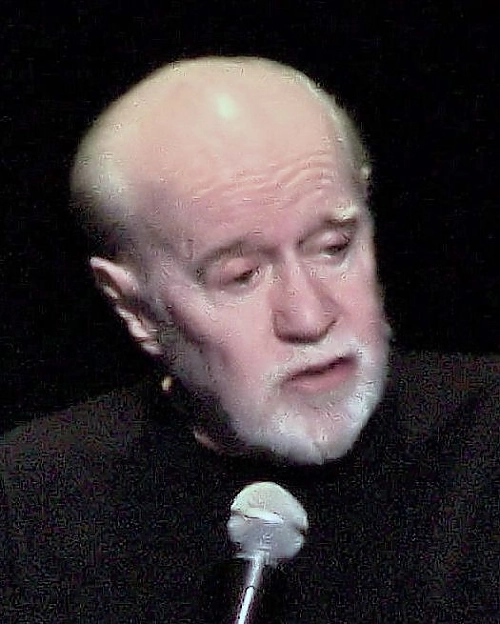

Denn gute Stand-Up-Comedy analysiert Sprache und gesellschaftliche Sprachgewohnheiten oft schärfer als jede linguistische Studie. Ein Beispiel: der 2008 verstorbene George Carlin, einer der „GOATs“ US-amerikanischer Stand-Up-Comedy – der „Greatest Of All Time“. In einem Programm von 1990 untersucht er die amerikanische soft language, jene „weiche Sprache“, die Realität durch Euphemismen entschärft. Er veranschaulicht das an der Bezeichnung einer Kriegsneurose:

„Es gibt eine Erkrankung im Kriegskampf. Die meisten kennen sie. Es ist, wenn das Nervensystem eines kämpfenden Menschen bis zum absoluten Höhepunkt und Maximum belastet wurde und nichts mehr verkraften kann. Das Nervensystem ist entweder gebrochen oder steht kurz davor. Im Ersten Weltkrieg wurde dieser Zustand Shellshock genannt [auf Deutsch: Kriegszittern]. Einfache, ehrliche, direkte Sprache. Zwei Silben: Shellshock. Klingt fast wie die Geschütze selbst. Das war vor siebzig Jahren. Dann verging eine ganze Generation, und der Zweite Weltkrieg kam, und derselbe Kampfzustand wurde Battle Fatigue genannt [auf Deutsch: Kriegsmüdigkeit]. Jetzt vier Silben. Dauert ein bisschen länger zu sagen. Tut nicht so weh. Fatigue ist ein netteres Wort als Shock. Shellshock! Battle Fatigue. … Korea, 1950. Madison Avenue war zu der Zeit auf dem Höhepunkt, und derselbe Kampfzustand wurde Operational Exhaustion genannt [auf Deutsch: operative Erschöpfung]. Hey, jetzt sind wir bei acht Silben! Und die Menschlichkeit ist vollständig aus dem Ausdruck herausgepresst. Der Ausdruck ist jetzt total steril. Operational Exhaustion. Klingt wie etwas, das deinem Auto passieren könnte. … der Krieg im Vietnam, der erst vor etwa sechzehn oder siebzehn Jahren zu Ende ging. Und dank der Lügen und Täuschungen um diesen Krieg herum ist es wohl keine Überraschung, dass derselbe Zustand Post-Traumatic Stress Disorder genannt wurde [auf Deutsch: Posttraumatische Belastungsstörung]. Immer noch acht Silben, aber wir haben einen Bindestrich hinzugefügt! Und der Schmerz ist vollständig unter Fachjargon begraben. Post-Traumatic Stress Disorder. Ich wette, wenn wir es immer noch Shellshock genannt hätten, hätten einige dieser Vietnam-Veteranen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie damals gebraucht hätten. Ich wette das. Ich wette das.“

Von Shellshock zu Post-Traumatic Stress Disorder – von zwei zu acht Silben mit Bindestrich. Je mehr Silben, desto weniger Wahrheit. Carlin folgert: Die sprachliche Verfeinerung ist zugleich eine Verarmung an Menschlichkeit.

Er sagt weiter:

„Diese armen Leute wurden vom System betrogen. Man hat ihnen eingeredet, dass man irgendwie auch den Krankheitszustand ändert, wenn man den Namen der Krankheit ändert.“

Dies impliziert ein kritisches Verhältnis zu politischer Korrektheit; Carlin plädiert für einfache, ehrliche Sprache, in der das Leben pulsiert – in welchem Zustand auch immer.

Je mehr Silben, desto weniger Wahrheit – diese Regel begleitet mich bis heute in meiner Lyrikkritik. Ich fand sie bestätigt bei der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Sie schreibt:

„Die Angst, einen eindeutigen Satz zu äußern, das ständige Bemühen, alles gewissenhaft zu metaphorisieren, die unablässige Sorge, ob man in jeder Zeile poetisch genug ist – das sind Symptome der typischen Neurose fast jedes angehenden Dichterfürsten.“

Und an anderer Stelle beklagt sie „haufenweise Metaphern“, die „als Hindernisse aufgetürmt“ seien, „so dass man die Welt gar nicht mehr sieht“.

Normative Literaturkritik ist also nicht per se negativ. Wenn sie – wie bei Carlin – begründet, warum sie etwas verwirft (die weiche Sprache) und anderes bejaht (die harte), gewinnt sie Legitimität. Kritik darf normativ sein, wenn sie ihre Normen reflektiert.

IV

Philologie, Literaturwissenschaft, Sprach- und Literaturkritik – sie gehören, so scheint es, selbstverständlich zusammen. Alle pflegen ein Verhältnis zur Literatur, alle streben nach Erkenntnis am literarischen Wort. Doch „selbstverständlich“ ist dieses Verhältnis nur auf den ersten Blick.

Ich möchte nicht weit ausholen, sondern nur zwei Texte nennen, die mir zu Beginn meines Studiums begegneten: Der eine stammt von Thomas Schestag, der andere von Peter Szondi.

Schestag schreibt:

„Beide Namen – Philologie, Literaturwissenschaft – stehen auf den ersten Blick synonym. Sie nennen ein und dasselbe wissenschaftliche Milieu, in dem durch vorgezeichnete oder vorzuzeichnende Wege Zugang zur Erkenntnis über ein und denselben Gegenstand – Literatur – erschlossen werden soll. Bei genauerem Hinsehen aber stellt das Verhältnis von Philia und Logos in der Philologie das Verhältnis von Literatur und Wissenschaft in der Literaturwissenschaft auf den Kopf. Und umgekehrt. In dem zusammengesetzten Wort Philologie liegt keine Kompositbildung nach dem Vorbild der Biologie oder Anthropologie vor, wo die erste Worthälfte – Bio-, Anthropo- – den Gegenstand, die zweite – -logie – aber die Wissenschaft von diesem Gegenstand nennt. Philologie, nach diesem Schema aufgefasst und auseinandergelesen, wäre die Wissenschaft – -logie – von der Liebe, von der Zuneigung oder vom Mögen – Philo- – überhaupt. Die Übersetzung von -logie durch -wissenschaft wird in der Philologie unterbrochen und umgekehrt. Die Literaturwissenschaft als eine unter anderen -logien begegnet in der Philologie nicht sich selbst, bloß unter einem andern Namen, sondern der Infragestellung ihres Selbstverständnisses als Wissenschaft.“

Die Passage stammt aus einer Auseinandersetzung mit Peter Szondis Aufsatz Über philologische Erkenntnis. Diesen wiederum besprach mit uns unser Lehrer an der Goethe-Uni, Werner Hamacher. Hier heißt es:

„Daß die Problematik der philologischen Erkenntnis in der Germanistik kaum beachtet wird, scheint damit zusammenzuhängen, daß sie sich als Wissenschaft versteht, daß sie im Wissen, mithin in einem Zustand, ihr Wesensmerkmal sieht. Ein Blick auf die Verhältnisse in Frankreich und den angelsächsischen Ländern zeigt, daß dies durchaus nicht selbstverständlich ist. Die Gefahr, daß dieser Hinweis als Lob des Unwissenschaftlichen könnte mißverstanden werden, ist kein zu hoher Preis für die Erkenntnis, daß die Literaturwissenschaft gerade um ihrer Wissenschaftlichkeit willen nicht die Wissenschaft sein kann, die sie, den älteren Schwesterwissenschaften nachstrebend, oft sein möchte. Die gelehrte Beschäftigung mit Werken der Literatur heißt auf englisch ‚literary criticism‘, sie ist keine ‚science‘. Ähnlich verhält es sich im Französischen. Wenn auch das deutsche Wort ‚Kritik‘ für diesen Bereich kaum mehr zu retten ist, so wäre es doch vermessen, den englischen, amerikanischen und französischen Vertretern dessen, was das Wort in ihrer Sprache meint, Unwissenschaftlichkeit vorwerfen zu wollen. Daß sie ihr Geschäft nicht als Wissenschaft verstehen, zeugt vom Bewußtsein, daß die Erkenntnis von Werken der Kunst ein anderes Wissen bedingt und ermöglicht, als es die übrigen Wissenschaften kennen.“

Ich werde das Verhältnis zwischen Philologie, Literaturwissenschaft und Kritik hier nicht auflösen. Nur dies: Die Frankfurter Komparatistik meiner Studienzeit – mit Lehrern wie Werner Hamacher und Thomas Schestag – war in der Dekonstruktion verortet, jener Richtung, der man seit jeher Unwissenschaftlichkeit vorwirft. John Searle sprach sogar von „terroristischem Obskurantismus“, Michel Foucault zitierend, der dieses Verdikt zuerst gefällt haben soll. Er bemängelte ein minderwertiges Argumentationsniveau, eine bewusste Verdunkelung, übertriebene Behauptungen, und eine vorgetäuschte Tiefe trivialer Paradoxien. Er kritisierte die Dekonstruktivisten zudem für eine habituelle Attitüde der Überlegenheit, mit der sie ihren Widersachern vorwerfen würden, der Stoßrichtung ihrer Denkbewegung intellektuell nicht gewachsen zu sein.

Die Dekonstruktion wurde, um mit Szondi zu sprechen, schlicht missverstanden – und damit auch Szondi selbst.

Das ist mein akademischer Ursprung. Ich habe mich längst davon emanzipiert, aber er hat meine Tätigkeit als Rezensent tief geprägt. Philologie, Literaturwissenschaft und Kritik greifen ineinander – nicht im Zustand des Wissens, sondern in einer Bewegung des Fragens, einer produktiven Unruhe.

Es herrscht eine produktive Unruhe in den Wörtern, eine Bewegung, bei der sich gelegentlich ein Buchstabe eines Wortes dem Philologen, Literaturwissenschaftler oder Kritiker als Wanderer erweist und zur Seite des nächsten Wortes wechselt. Dadurch entstehen neu gebildete Wörter mit frischen Bedeutungen.

Ein prägnantes Beispiel findet sich in Werner Hamachers Kommentar zu einem Gedicht Paul Celans, in dem das Verspaar erscheint: „Wenn mittschiffs die Bö sich ins Recht setzt,/ treten die Klammern zusammen.“ Hamacher liest:

„Die Klammern … treten zusammen, das kann zweierlei heißen: Zum einen, dass sie so weit zusammentreten, daß zwischen ihnen nichts anderes … noch Platz hat und die Klammern eine () bilden, in dem die Sprache auf eine 0 geschrumpft ist und ihre (Herz-)Bewegung aussetzt. Die ‚Bö‘ ist dann als die äußerste Verkürzung, die Synkope der ‚Boote‘ – und der Boten – das, was sie in ihrer Mitte, ‚mittschiffs‘, zerbricht und ihre Botschaft annulliert. Die transsegmentale Verbindung, die ‚Bö‘ mit ‚sich‘ eingehen, macht sie zum ‚Bösen‘, zum ‚Bös ich‘, das die (Herz-)Bewegung der Sprache zum Scheitern bringt.“

Die vagabundierenden Interpretationspfade des Dekonstruktivisten Hamacher führen ihn so vom „Bö sich“ im Gedicht zum „Bös ich“ seiner eigenen Lesart. Und warum nicht? Literatur lebt von Buchstaben, bisweilen sogar explizit von ihnen. Zur Illustration dient ein Gedicht der israelischen Lyrikerin Agi Mishol über den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Es trägt den Titel Schutzraum:

„Jetzt wo rundherum Tod kriecht/ und Pekannüsse sich in ihre Schalen drücken/ verstecke ich mich im Hebräischen./ Nichts wird mir geschehen beim arglosen Schreiben/ nichts wird mir geschehen/ wenn ich mich von den Buchstaben aufnehmen lasse/ wenn ich nicht über die Linie schreibe –/ geschrumpft in einen kleinen Punkt/ eingezwängt in ein o oder/ den Bauch eines g/ in einen tränenden Strichpunkt/ eingegeiselt./ Geliebte heilige Sprache –/ jetzt wo alles seine Zeit hat/ alles Entsetzen ist/ wo der Hain uns seine Früchte reicht/ und die Erde gepflügt ist/ tue ich nur was Rilke sagt:/ lasse mir alles geschehen/ Schönheit und Schrecken/ ohne zu denken/ dass sie endgültig sind.“

Agi Mishol und ihr Mann führen ein bäuerliches Leben nahe der Grenze zu Gaza. Das Gedicht Schutzraum ist ein eindringliches Paradebeispiel dafür, wie Situations- und Naturbewusstsein ineinandergreifen, wie Kriegs- und Erntezeit sich überblenden, wie menschliches Verhalten – hier im Ausnahmezustand – im Verhalten der Natur gespiegelt wird. Das lyrische Ich gleicht der Pekannuss, die sich in ihre Schale presst: Es sucht Zuflucht in der Sprache, in der A-Dimensionalität eines Interpunktionszeichens wie des Punkts, in der Grafik der Buchstaben, in deren Bäuchen.

V

Ich springe nun von der Frankfurter Komparatistik zur Frankfurter Germanistik. Dort begegnete ich einer aussterbenden Spezies: nicht einem Sprachwissenschaftler, sondern einem Sprechwissenschaftler – Roland Freyr Varwig.

Er hatte einst das Rennen um die Berufung ans Tübinger Seminar für Allgemeine Rhetorik gegen Gert Ueding verloren. Doch für mich war er eine prägende Gestalt. Varwig brachte – anders als die Dekonstruktivisten – Ordnung in meinen geisteswissenschaftlichen Haushalt. Um es mit Szondi zu sagen: Er zeigte mir, was zu jenem „anderen Wissen“ gehört, das „die Erkenntnis von Werken der Kunst“ bedingt. Er führte mich in das Machen von Literatur ein – in Seminaren wie seiner Einführung in die literarische Rhetorik oder dem Examenskolloquium.

Dabei denke ich auch an Celans Polemik gegen das „Herumexperimentieren mit dem sogenannten Wortmaterial“, bei dem „das Machen über die Mache allmählich zur Machenschaft“ wird. Wenn man über das Machen von Literatur spricht, muss man diese Warnung stets mitbedenken.

Varwig fasste die Bereiche, in die Literatur eingelassen werden kann, in einer „Topik möglicher Welten“ zusammen: die Welten der Moral, der Natur, der Logik und der Metaphysik. Entsprechend unterschied er vier Perspektiven der Interpretation: die soziokulturelle, die biographische, die literaturimmanente und die psychoanalytische. Ein Beispiel: Das heute trendende Genre der Autosoziobiografie verbindet autobiografische, autofiktionale und gesellschaftsanalytische Elemente. Es gehört damit in die Welten der Moral und der Natur und verlangt eine soziologisch-biographische Deutung.

Varwig war durch und durch Aufklärer und als solcher, von Leibniz kommend, der Lichtmetaphorik verpflichtet – den Stufen der Erkenntnis, von dunkel über klar zu deutlich, von der Anschauung über die Benennung zum Urteil. Besonders eindrücklich zeigte er das an Lessings Nathan der Weise, beginnend stets mit Nathans ahnender Selbstbefragung:

„Hm! hm! – wunderlich! – Wie ist/ Mir denn? Was will der Sultan? was? Ich bin/ Auf Geld gefaßt; und er will Wahrheit. Wahrheit!/ Und will sie so, so bar, so blank, als ob/ Die Wahrheit Münze wäre! ja, wenn noch/ Uralte Münze, die gewogen ward!/ Das ginge noch!“

Varwig führte das weiter anhand des richterlichen Erkennens: von der Konjekturfrage (Gibt es das überhaupt?) über die Existenzfrage (Wer, was, wo, wann, warum, wodurch, wieviel?) zur Qualitätsfrage (Wie ist es zu beurteilen?). Auch der Literaturkritiker stellt diese Fragen – mit dem Ziel, ein Maximum an Deutlichkeit und ein Minimum an Bestreitbarkeit zu erreichen.

Varwig brachte uns weiter in den Barock und zu den Anfängen poetologischer Theorie – zu Martin Opitz’ Buch von der deutschen Poeterey (1624) und zu dessen Zeitgenossen August Buchner, dem Philologen aus Wittenberg. Buchner hielt die ersten Poetikvorlesungen und versuchte, altgriechische Versmaße ins Deutsche zu übertragen, etwa den Hexameter.

Varwig, der Aufklärer und zugleich Platoniker, zeigte uns am Phaidros, wie der Schriftsteller die Seele des Lesers zu lenken versucht: Psychagogia – Seelenlenkung –, der Oberbegriff für Epik, Lyrik und Drama. Sein besonderes Interesse galt der gebundenen, der gewendeten Rede, der oratio versa, im Unterschied zur Prosa, der geradeaus gehenden Rede, der oratio pro versa. Er zeigte, dass die Epochen Aufklärung, Sturm und Drang und Empfindsamkeit am Mythos der Seelenlenkung orientiert sind.

Und er betonte stets, dass das Trivium – Grammatik, Rhetorik, Dialektik – das Fundament literarischer Bildung bildet: Grammatik als ars recte dicendi (die Kunst, richtig zu sprechen), Rhetorik als ars bene dicendi (die Kunst, wirkungsvoll zu sprechen) Dialektik als ars vera dicendi (die Kunst, im Einzelfall Wahres zu sagen).

Man könnte fragen: Warum die Grammatik überhaupt nennen? Ist sie nicht selbstverständlich? – In einer migrantischen oder postmigrantischen Literaturlandschaft wie der deutschsprachigen jedoch rückt sie wieder ins Zentrum. Man denke an Tomer Gardi, den Leipziger Buchpreisträger, der die Grammatik des gebrochenen Deutsch selbst zum Stilprinzip erhoben hat.

Die eindrücklichsten Varwig-Seminare aber waren jene – und hier komme ich endlich zum Titel meiner Vorlesung: „Penelopes Weben“ –, in denen er das Textgeflecht der homerischen Epik aus der Metapher des Webstuhls erklärte.

Die Metapher des Webstuhls ist in der antiken Dichtung zentral und verbindet sich vor allem mit Penelopes List in Homers Odyssee: Sie täuscht ihre Freier, indem sie tagsüber ein Leichentuch für Odysseus’ Vater Laertes webt und es nachts heimlich wieder auflöst – griechisch analyein. Dieses zyklische Verfahren – Weben und Entwirren, Schaffen und Auflösen – ist nicht nur Ausdruck ihrer Treue und Klugheit, sondern eine perfekte Allegorie auf literarische Komposition selbst: Literatur als Gewebe, Kritik als Aufdröselung.

Wir reden hier vermutlich von einem senkrechten Webstuhl. Die Kettfäden, mit Gewichten beschwert, stehen unter Spannung. In ihnen ruht der Ton, die hörbare Schwingung. Die Kettfäden sind die Vokale, das Allgemeine. Durch sie werden die Schussfäden eingespannt, die Konsonanten, die Mitklingenden, das Besondere. Ein Text wäre somit die Verwebung des Allgemeinen mit den Besonderheiten der Umstände.

Neben der metrischen Verwebung, wenn Silbe neben Silbe verwebt wird, gibt es die rhythmische und die melodische. Das Metrum ist ein silbenzählendes Verfahren und nur eine klangliche Erscheinung. Rhythmus dagegen ist ein silbenwägendes Verfahren, das über das Klangbild erst Sinn konstituiert.

Penelope – ihr Name gebildet aus πήνη (pēnē = Gewebe) und λέπειν (lépein = abreißen, abschälen) – ist die Stimme des Webstuhls selbst. Sie repräsentiert, wenn man so will, auch mich – in meiner Doppelfunktion als Lyriker und Kritiker. Ich webe meine Texte und bemühe mich, mit den Mitteln von Grammatik, Rhetorik, Dialektik und deutscher Prosodie die Kontrolle über meine poetische Sprache zu behalten. Und als Kritiker drösele ich das Gewebe anderer auf, um zu verstehen, wie sie ihre Leser seelisch zu lenken suchten.

Ein kurzes Gedicht von mir trägt den Titel „Woher ich komme“:

„Von Muttern, natürlich, u. Mutters Müttern,/ wenn ich recht sehe, aus der Textilproduktion./ Ein uralter Webstuhl an Majkas Fenster,/ von der Sonne gedunkelt sein Holzgerüst.// Rostige Nähmaschinen zu Hause bei Muttern/ u. Mutters Muttern, anfangs mit Pedalantrieb,/ wenn ich mich nicht irre. … u. überall/ Faden u. Nadel u. Fingerhüte mit Grübchen// für emsige Däumlinge. Das führt zu weit,/ doch ich muss sagen, ich hätte sie gebraucht,/ als sich die Fingerbeeren der rechten Hand/ aneinanderpressten u. des Safts entledigten// von Lehrers Lineal.“

Ich darf erfreut anmerken, dass die Begeisterung für Penelopes Weben und Entwirren bis heute anhält. Diese Grundmetapher des literarischen Schreibens – und der Kritik – findet sich vielfach in der Gegenwartsliteratur, etwa bei Natascha Gangl, der diesjährigen Bachmannpreisträgerin, und bei Ulrike Draesner, deren jüngste Bücher Frische Appelle und Penelopes Schiff erst vor wenigen Wochen erschienen sind.

In Gangls Text Der Webstuhl wird das Weben als Ursprung von Mathematik und Schrift erkundet:

„Der Webstuhl, einmal war er. Eine uralte Technologie, vielleicht die älteste. Stopp. Weiter. […] Ein Vorläufer der Mathematik. Ein Vorläufer einer Schriftsprache. Und Stopp.“

Die Arbeit am Gewebe wird hier zur Grundlage der Abstraktwerdung von Konkretem und umgekehrt der Konkretwerdung von Abstraktem, in einem Rhythmus aus Planung und Unterbrechung, der an Binärsysteme modernen Computings denken lässt. Und da Frauen historisch die Hauptlast der Textilproduktion trugen, ist Gangls Webstuhl zugleich ein feministisch codierter Sprechtext.

Ich höre hier auf. Das war eine kleine Probe aus meinen Seminaraufzeichnungen, aus den Notizen, die ich mir bei Roland Freyr Varwig machte. Für meine Arbeit als Lyriker und Kritiker hat er wohl den größten handwerklichen Einfluss gehabt.

Ich darf zum Schluss kurz rekapitulieren: Sie haben heute etwas gehört über Literaturbegeisterung, über plumpes und lallendes Urteilen, über autodidaktisches Lernen, über das schwer sortierbare Verhältnis von Philologie, Literaturwissenschaft und Kritik, über das Handwerk des Schreibens – und schließlich eine Hommage an die Universität, an Lehrer und Vorbilder, die mir viel beigebracht und mir, nebenbei gesagt, bei meinem Übergang aus der einen Klasse in die andere geholfen haben. Denn mein Weg ist auch der eines sogenannten Klassenaufsteigers, der nach seiner Emigration als Jugendlicher auf Mentoren in Schule und Universität angewiesen gewesen ist. Ein Thema, das mich in meinen Besprechungen schon aus persönlichen Gründen interessiert.

Antrittsvorlesung zur Anna-Vandenhoeck-Gastdozentur für Literaturkritik an der Georg-August-Universität Göttingen, gehalten am 3. November 2025 im Literaturhaus Göttingen

Alexandru Bulucz

Über Leben und Literatur

Texte 2013 bis 2025

304 S., geb.

ISBN: 978-3-946392-64-4

Gans Verlag, Berlin 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 13.12.2025