MENU

MENU

Jürgen Ploog, der 2020 starb, gehörte zur literarischen Avantgarde. Deshalb ist er nur einem interessierten Leserkreis bekannt gewesen. Der schätzte vor allem die Cut-up-Technik, mit der Ploog viele seiner Romane verfertigte. Dabei werden Sätze aus anderen Romanen oder Zeitschriften ausgeschnitten und in neue Kontexte montiert. Aber der Langstreckenpilot Ploog war breiter orientiert, schrieb, zeichnete, malte und reflektierte das eigene Tun. Wolfgang Rüger porträtiert den Künstler, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre.

Es gilt, einen Solitär der deutschen Literatur (wieder) zu entdecken. Jürgen Ploog (1935-2020) war seit Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts der intellektuelle Kopf der Literaturszene, die sich außerhalb des etablierten Literaturbetriebes bewegte. Dreißig Jahre lang war er für die Deutsche Lufthansa als Langstreckenpilot unterwegs. In dieser Zeit war er die unbestrittene Koryphäe des deutschen literarischen Undergrounds. Sein unstetes Berufsleben – heute hier, morgen da – verlangte nach einer adäquaten Kunstform. Diese fand er in der 1959 von Brion Gysin und William S. Burroughs entwickelten Cut-up-Methode. Ploog war der erste und einzige deutsche Autor, der diese Schreibweise meisterlich einsetzte.

In der nicht linearen Erzählweise fand Ploog sein Mittel auf der Suche nach einer Sprache, die sich gegen das herrschende Gesellschaftssystem stellte. „Durch Dekonditionierung lässt sich jede Kontrollmaßnahme aufheben“, schrieb er schon 1971 in einem seiner vielen programmatischen Texte. „Cut-up will die Muster des alltäglichen Bewusstseinsstroms bzw. Sprachproduktions- und Sprachverarbeitungsstroms nicht bloß abbilden, sondern eingefahrene Selektionsmuster durchbrechen und blitzartige Perspektivenwechsel ermöglichen“, schreibt der Hegel-Experte Thomas Collmer in seinem Buch „Cut-up und Dialektik“. Cut-up will „die Menschen von ihren gewohnheitsmäßigen, eingeschränkten Modi des Wahrnehmens und Empfindens befreien“. Wie das praktisch aussieht, „kann man an den Produkten eines so erfahrenen und theoretisch reflektierten Cut-up-Schriftstellers wie Jürgen Ploog sehr gut studieren“.

Ploog war ein radikaler Denker, der sein gesamtes künstlerisches Schaffen immer auch literaturwissenschaftlich, kunsthistorisch und philosophisch reflektiert hat. Stark geprägt haben ihn dabei Marshall McLuhan, Sartre, Cioran, Virilio, Baudrillard, Flusser, Deleuze, Lyotard und William S. Burroughs.

Mit Burroughs war er seit Ende der Sechziger persönlich bekannt. An ihm hat er sich zeitlebens abgearbeitet. Eines seiner Hauptwerke, „Straßen des Zufalls“, ist die wahrscheinlich kenntnisreichste Einführung in und erhellendste Auseinandersetzung mit Leben und Werk des amerikanischen Avantgardisten. Für die meisten, die Ploogs Namen kennen, ist er deshalb in der Burroughs-Schublade gelandet. Als Burroughs-Epigone abgestempelt, war es einfach, ihn links liegen zu lassen.

Wer sich einen ersten Eindruck von ihm verschaffen möchte, kann sich seinen Vortrag über Virilio auf der Seite des ZKM Karlsruhe anhören. „Fliegen. Reisen. Fahren. Über das Verschwinden.“ ist fast so etwas wie sein komprimiertes Vermächtnis. Er erzählt über seinen Werdegang, beruflich und künstlerisch, über seine Poetik und Philosophie und endet mit: „Fragt nicht nach mir, denn ich bin auf einer Reise, die mich allen Nachforschungen entzieht.“

Das Unterwegssein war eines seiner großen Themen. Dabei galten immer die zwei Grundsätze: „Ich bin nicht unterwegs, um zu finden, sondern um zu suchen.“ Und „Ich kam an, um wieder zu verschwinden.“ Lebenslang war er auf der Suche nach dem Anderen, dem Neuen, dem Unbekannten.

Weil er einerseits wusste, wie gut er war, und andererseits darunter litt, wie wenig seine Arbeiten wahrgenommen wurden, legte er sich einen Schutzschild zu, den die allermeisten als Arroganz wahrnahmen. Hinzu kam, dass er unverschämt gut aussah, immer in Dreireiher, Hut und Krawatte auftrat, Raucher war, und keine finanziellen Nöte kannte. Sein äußerer Schein erschwerte zusätzlich alles und machte es seinen Kritikern ganz einfach.

Seit seiner Pensionierung 1993 verstand er sich als freiberuflicher Autor. Im Tagebuch notierte er am 30.1.1993: „Eine angenehme Unruhe ist eingekehrt. Ich bin jeden Tag an der Schreibmaschine, mache auch 1 oder 2 Zeichnungen. Abends Treffen mit Freunden. Bei den Gesprächen geht es um Literarisches. Es ist als wären die Jahre der Fliegerei eine Vorübung für das gewesen, was sich jetzt voll entfalten kann. Wahrscheinlich schreibe ich mehr, als ich je werde veröffentlichen können. Aber Schreiben ist Arbeit an mir & insofern ist die Veröffentlichung eher ein PR-Akt, der über das hinausgeht, was Sache des Autors ist.“

Die nächsten 27 Jahre ist er der wahrscheinlich verkannteste Autor Deutschlands. Er schreibt und malt Tag für Tag, findet in Peter Engstler und Ralf Friel immerhin zwei Kleinverleger, die an ihn glauben und ihn (in oft Kleinstauflagen) publizieren. Er wird zur Legende außerhalb des Literaturbetriebes, das etablierte Feuilleton nimmt ihn praktisch nicht zur Kenntnis. Trotzdem (oder gerade deswegen) ist er für eine Reihe von Künstlern eine inspirierende Quelle: Jörg Fauser, Walter Hartmann, Alfred 23 Harth, Wolf Pehlke, Edo Popovic, Clemens Meyer, Martina Weber, um nur die Bekanntesten zu nennen.

Im Zuge der Aufarbeitung der deutschen Beat- und Undergroundliteratur haben sich diverse Literaturwissenschaftler auch mit Ploog beschäftigt. Am substanziellsten sind die Arbeiten von Jan-Frederik Bandel, Johannes Ullmaier, Enno Stahl, Simon Sahner, Sigrid Fahrer, Anja Schwanhäuser, Axel Monte, Thomas Collmer und Hans-Edwin Friedrich. Alle standen vor dem gleichen Problem: Es gab vor seinem Tod praktisch keine Sekundärliteratur zu Ploog.

Sein erster veröffentlichter Text erschien 1961 in Konkret Nr. 15. Sporadisch folgten über die Jahre weitere Beiträge in der ein und anderen Zeitschrift. 1969 erschien sein erstes Buch im Melzer Verlag: „Cola-Hinterland“, heute ein gesuchtes Sammlerobjekt. Ebenfalls 1969 gründete er den Verlag Nova Press, der u.a. Texte von Kropotkin, Marcuse, Burroughs, Weissner und Pelieu veröffentlichte, und in dem er später in winzigen Auflagen Privatdrucke von sich herausgab. Insgesamt publizierte er zu Lebzeiten 36 Bücher in diversen Kleinverlagen.

Sein Nachlass ist das, wovon Verleger normalerweise träumen: Berge unveröffentlichter Texte, ungezählte Briefe von ihm und an ihn (vertreten sind fast alle, die im internationalen Underground Rang und Namen haben), ca. 30 Skizzen- und Tagebücher, die Zeugnis ablegen über 60 Jahre Zeitgeschichte, und zig Sketchbooks mit tausenden von Zeichnungen und Gemälden.

Ploog hat zeitlebens gemalt, seine Bücher enthalten fast immer illustrative Elemente. Er war auch ein Augenmensch, aber seine Bilder hat er nur einer kleinen Schar Auserwählter gezeigt. Diese Seite seines Schaffens ist bis heute so gut wie unbekannt. Das mag vor allem mit dem Sujet seiner Zeichnungen zu tun haben. Fast manisch hat er sich am weiblichen Akt abgearbeitet.

Schon seinen Texten wurde wiederholt Sexismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Wäre er mit seinen Zeichnungen an die Öffentlichkeit gegangen, hätte ihn das wahrscheinlich vollends erledigt. Wie wenig die Vorwürfe haltbar sind, mag ein Tagebucheintrag vom 26.8.1992 belegen: „Meine Zeichnungen beginnen sich zu entwickeln. Im Gegensatz zum Schreiben ist unterwegs eine gute Zeit, um damit voranzukommen. Auch hier ist Manie im Spiel: war der erste Schritt die Faszination des nackten weiblichen Körpers, ist das inzwischen der Herausforderung der Komplexität gewichen. Körper (in besonders der weibliche) ist Objekt, Organismus, Architektur, Maschine, Struktur: Er ist ein magisches Objekt, gerade in seiner transpersonalen Form. (Dieser Aspekt ist auch in meiner Schreiberei virulent.) Aber als visuelles Gebilde führt er ein unberührbares Eigenleben. Zeichnen ist Annäherung, es ist Vermessen & Erforschen. Das Objekt verändert dabei seine Struktur, es mutiert in eine andere Dimensionalität. Diese Schichten zu entdecken & dann festzuhalten, das ist Ziel des zeichnerischen Aktes.“

Die Bildende Kunst ist immer wieder Thema in seinen Tagebüchern. Er hat sich intensiv mit Ernst Ludwig Kirchner, Francesco Clemente, Allen Jones, Eric Stanton, Pablo Picasso und dem Fotografen Helmut Newton beschäftigt. Seine Zeichnungen und Gemälde waren nicht die Freizeitbeschäftigung eines Dilettanten, sondern die Auseinandersetzung eines ernsthaften Künstlers mit seinem Sujet.

Das Feindbild des Avantgardisten ist die politische Korrektheit. Der Domestik unterwirft sich der Herrschaftssprache. Ploog schrieb sein Leben lang an gegen das System der Unterdrückung, war ein glühender Verfechter von Freiheit und Vielfalt. Dogmen und Ismen waren ihm ein Gräuel. Als konsequenter Tabubrecher ist er heute für die Ideologen der Cancel Culture das absolut roteste Tuch. Gleichzeitig ist er so modern wie noch nie, paßt mit seiner Erzählweise exakt in das Leseverhalten der Tiktok-Generation.

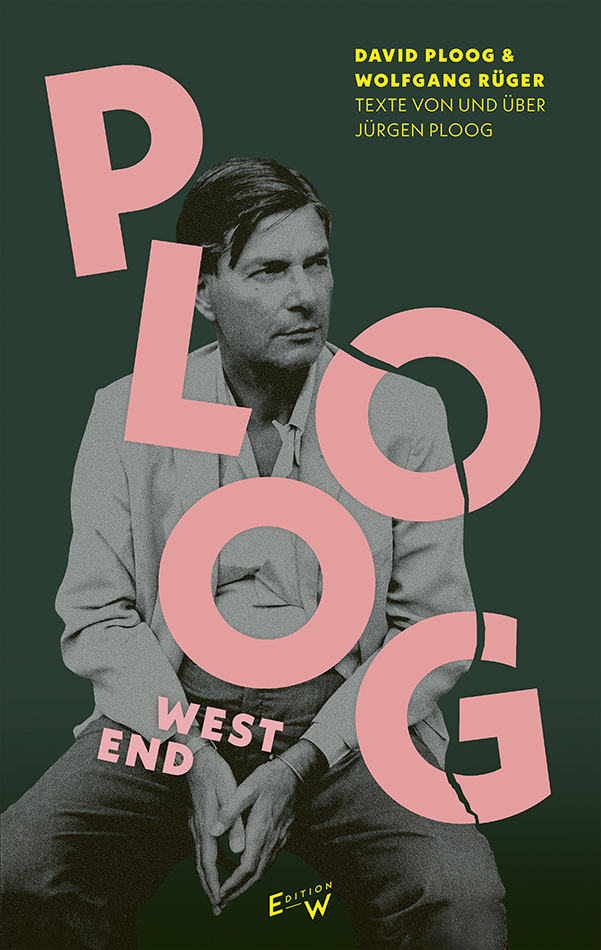

Am 9. Januar hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Am 19. Mai jährt sich sein 5. Todestag. Aus diesem Anlass wird im April der Reader „Ploog, West End“ (Edition W.) erscheinen, in dem Literaturwissenschaftler, Freunde, Kollegen und Weggefährten zu Wort kommen und der exemplarische Einblicke in sein (unveröffentlichtes) Œuvre gewährt. 2025 soll das Revival des Jürgen Ploog werden.

Buchvorstellung am 19. Mai 2025 in der Romanfabrik Frankfurt.

David Ploog, Wolfgang Rüger

Ploog, West End

345 S., geb.

ISBN: 9783949671197

Westend, Edition W, Neu-Isenburg 2025

Bestellen

Erstellungsdatum: 14.05.2025