MENU

MENU

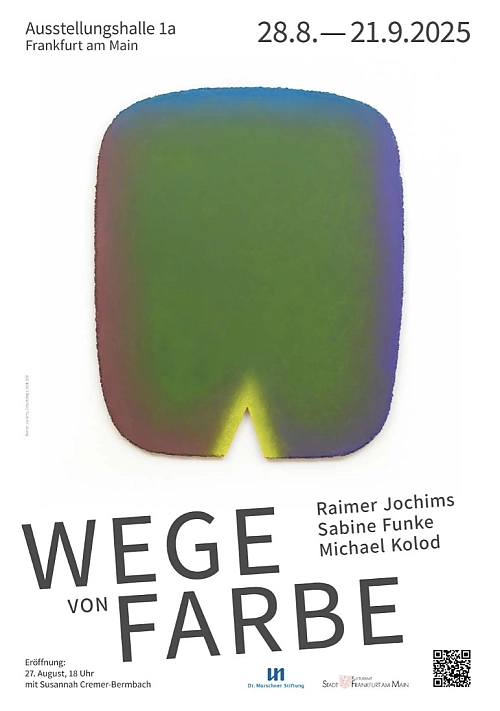

Es geht nicht um abstrakte Malerei, weil sie von keiner figürlichen abstrahiert, sondern um die Emanzipation der Farbe. Qualität und Intensität der Farbe treten in den Vordergrund, die Beziehung von Farben untereinander, aber auch im Verhältnis zum Individuum und zur Gesellschaft ermöglichen künstlerische Aussagen. Eine Ausstellung mit Werken von Raimer Jochims, der am 22. September 90 Jahre alt wird, Michael Kolod und Sabine Funke zeigt, dass es dabei nicht bleibt. Susannah Cremer-Bermbach eröffnete mit dieser Rede die Präsentation in der AusstellungsHalle 1A in Frankfurt.

Sie werden seit über 2.500 Jahren erforscht – ob in der Philosophie, der Physik, der Biologie, der Neurologie, der Psychologie, in der Kunst sowieso und seit Urzeiten – und sie sind eine unerschöpfliche Quelle der Faszination, die vom sinnlich-ästhetischen Erleben bis zur Reflexion über den Erkenntnisprozess und die Natur des menschlichen Geistes reicht: FARBEN.

Abgesehen von ihrer Attraktivität und unendlichen Vielfalt ist diese Faszination auch begründet in der Zwitterhaftigkeit der Farben:

Weder sind sie ‚objektiv’ im Sinne von ‚physikalisch existent‘, noch sind sie nur ‚subjektiv‘, also allein durch die Eigenheiten eines Subjekts bedingt.

Denn – so der Kognitionsforscher und Psychologe Rainer Mausfeld –

„sie stellen einen wesentlichen Bestandteil unserer Welt dar und sind universeller Teil ihrer Realität.“ (Rainer Mausfeld, Zur Natur der Farbe, in: Farben, hrsgg. von J. Steinbrenner u. St. Glasauer, Frankfurt a.M.,200, S. 357)

Auch jenseits solcher wissenschaftlichen Fragestellungen ist es ebenso sinnvoll wie bereichernd, sich möglichst oft aus der alltäglichen Wahrnehmungsroutine herauszubewegen und die ‚Kultur des Sehens‘ zu bilden.

Dafür bietet diese Ausstellung beste Voraussetzungen mit den Wegen, die Raimer Jochims, Michael Kolod und Sabine Funke für ihre jeweilige Beschäftigung mit Farbe beschritten haben. Anlass ist der 90jährige Geburtstag von Raimer Jochims – promovierter Kunsthistoriker seit 1968, künstlerisch tätig seit über sechs Jahrzehnten, Autor zahlreicher kunsthistorischer und vielbeachteter kunsttheoretischer Texte und 30 Jahre lang akademischer Lehrer.

Ende der 1950er hatte er sich der abstrakten Kunst und ab 1961 der Konzeption chromatischer Malerei zugewandt, die er zunächst mit schwarzen, dann mit farbigen Bildern in aufwändiger Lasurtechnik entwickelte. (Konzeptuelle Malerei)

Von 1967 bis 1997 bildete er angehende Künstler und Künstlerinnen aus, zunächst an den Kunstakademien in Karlsruhe und München, dann von 1971 bis 1997 als Professor für Freie Malerei und Kunsttheorie an der Städelschule in Frankfurt, der er zudem bis 1985 als Rektor vorstand.

Nebenbei sei erwähnt, dass Joseph Beuys in dem Jahr, in dem Raimer Jochims Rektor der Städelschule wurde, beschloss, die Aufnahmeprüfungen der Düsseldorfer Kunstakademie zu torpedieren und über 140 abgewiesene Studenten und Studentinnen in seine Klasse aufzunehmen, was im Folgejahr zu seiner Entlassung führte. Dieser Hinweis ist in keiner Weise wertend gemeint, sondern dient vor allem dazu, in Zeiten des Umbruchs unterschiedliche Vorgehensweisen aufzuzeigen.

Raimer Jochims wollte ebenfalls etwas verändern, ging aber als Künstler und Lehrer völlig anders vor: theoretisches Wissen und Reflektieren mit künstlerischer Praxis zu verbinden, hieß bei ihm, dass die handwerkliche Ausbildung einher ging mit der gegenseitigen Anregung, Entwicklung, Vertiefung und Überprüfung eigener künstlerischer Vorstellungen – unabhängig vom Zeitgeist und davon, was gerade am Kunstmarkt angesagt war.

Regelmäßig fanden Seh- und Reflexions-Übungen statt – anhand von intensiven Bildbetrachtungen historischer und aktueller Beispiele und in nicht minder intensiven gemeinsamen Besprechungen einzelner Werke eines jeden Klassenmitglieds.

Hinzu kamen praktische Übungen, wie man eine Ausstellung so konzipiert und hängt, dass die Wirkung der Kunstwerke und nicht die persönlichen Eitelkeiten im Vordergrund stehen.

Ihm war sehr daran gelegen, jede Schülerin und jeden Schüler den eigenen künstlerischen Weg finden zu lassen. Wie bereits ein erster Blick in die Ausstellung deutlich macht, sind Michael Kolod und Sabine Funke nach Abschluss ihres Studiums 1978 und 1982 ihren eigenen Weg gegangen.

Für Raimer Jochims stellen beide Bereiche – der praktische wie der theoretische -, gleichwertige Methoden dar, um in und mit der Kunst gesellschaftliche Prozesse zu reflektieren. Dieses Interesse lenkte seine Aufmerksamkeit schon früh auf die Kunst außereuropäischer Kulturen, die damals im rein westlich orientierten Kunstgeschichtsstudium kaum eine Rolle spielten.

Gemeinsam mit seiner Frau Heinke trug er nach und nach eine Sammlung von Kunstgegenständen aus unterschiedlichen Kulturen und Zeiten zusammen, um sich sinnlich und intellektuell mit ihnen zu beschäftigen – was zugleich bedeutet, die kulturelle Prägung des eigenen Sehens zu reflektieren und weiter auszubilden. Zusammen mit einer Auswahl eigener Werke ist die Weltkunst-Sammlung seit 2007 Bestandteil der von Heinke und Raimer Jochims gegründeten Stiftung Eliashof.

Den 1817 als Bauernhof erbauten Eliashof hatte das Ehepaar Jochims 1980 erworben, um dort zu arbeiten und zusammen mit anderen Menschen zu leben.

Was ihn als Künstler seit mehr als fünf Jahrzehnten beschäftigt, hat er im Konzept der ‚Visuellen Identität‘ theoretisch dargelegt:

Die vitale Wirkung von Farbe – leicht oder schwer, flüchtig oder beständig, aktiv oder passiv, sich ausdehnend oder zusammenziehend, usw. – und die jeweilige Tendenz oder Richtung, in die sich die Farbe entwickelt, zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen mit einer ihr entsprechenden, meist organischen Form.

Denn, wie Jochims so pointiert formulierte – „Farbe ist nicht rechteckig“.

Neben den Werken aus gerissenem Papier und den Steinskulpturen gehören als größte und bekannteste Werkgruppe die Spanplattenbilder zu diesen seinen langjährigen, intensiv betriebenen Farbform-Untersuchungen. Eine Auswahl daraus wird hier gezeigt.

Um die jeweilige Formtendenz einer Farbe herauszuarbeiten, gilt es, den Prozess der ihre Form suchenden Farbe sichtbar werden zu lassen durch Übergänge, die sanft und fließend, aber auch sprunghaft und einschneidend sein können – wie im wirklichen Leben. In Anlehnung an den berühmten Satz von Cézanne, er habe seine Bilder „parallel zur Natur“ geschaffen, ließen sich Raimer Jochims‘ Farbformen beschreiben als „parallel zum Leben“ entstanden.

Sein Farbdenken ist weder ein symbolisch bzw. religiös konnotiertes oder persönliches noch ein unpersönliches, wissenschaftliches, vielmehr ein archaisches, a-historisches, ganzheitliches Farbempfinden. Deshalb sucht Raimer Jochims Linien und geometrische Figuren zu vermeiden, weil diese zu sehr mit dem analytischen Denken und der – auch begrifflichen – Be- und Abgrenzung verbunden sind.

Dementsprechend sind seine Farbformen nur sehr partiell durch präzise geschnittene Kanten bzw. Einschnitte definiert. Die meist archaisch wirkenden Gesamtformen dagegen sind Bruchstücke, Fragmente. Ihre Ränder werden mit der Zange aus der Spanplatte herausgebrochen – mit größter handwerklicher Sorgfalt, die er gleichermaßen beim Farbauftrag walten lässt. Dabei wird die Wahrnehmung des Betrachters / der Betrachterin geleitet: bei reiner Monochromie ist der Blick diffuser und schneller, während Farbverläufe ihn verlangsamen und er an Flecken ‚hängen bleibt‘.

Es geht zudem um Identitätsstiftung durch Synthesen – von visuell Gegensätzlichem, von Heterogenem und Widersprüchlichem. Das zeigt sich besonders anschaulich in den aus zwei oder mehr unterschiedlichen Farbformen zusammengesetzten Bildern, die das Zwiegespräch zwischen einzelner Farbform und Betrachter:in zu einem Gespräch auch untereinander erweitert.

Ich komme nun zu den Werken von Michael Kolod und Sabine Funke.

Michael Kolod war zwar bereits mit 16 Jahren fest entschlossen, Künstler zu werden, begann aber Anfang der 1970er Jahre nach seinem Zivildienst mangels elterlicher Unterstützung zunächst, Philosophie, Politik und Geschichte an der Universität Frankfurt zu studieren. Bereits 1972 nahm er parallel dazu ein Kunststudium bei Raimer Jochims an der Städelschule auf, weil dieser „der einzige Lehrer war, der meine beiden Interessen abdeckte: philosophisch-politische Themen einerseits und Kunst machen andererseits.“

Nach einer einjährigen Assistenzzeit bei Raimer Jochims gehörte er ab 1980 über 35 Jahre lang dem Kreis der Mitarbeiter in der Graphischen Sammlung des Städel-Museums an, und arbeitete anderthalb Jahrzehnte als Lehrbeauftragter, zunächst an der Akademie der bildenden Künste in Mainz, später an der Freien Akademie Frankfurt.

Seine mal freistehenden, mal fei oder gerahmt an der Wand hängenden Gebilde sind geformt aus nutzlos gewordenen Fundstücken und alltäglichen Materialien, die er bevorzugt im Baumarkt findet wie farblose Folien, Kartonlamellen, Teerpappe, Schnüre, Netze, Gips, Silikon, Draht, textile und metallene Bandrollen, Leinwandstreifen, Holz, Papier usw.

Wie ein Forscher erkundet er die ihnen innewohnenden Möglichkeiten jenseits ihrer gedachten Funktion, um sie zugleich spielerisch, mit Witz (im ursprünglicheren Sinne von Esprit bzw. dem Vermögen, ungewöhnliche Verbindungen herzustellen) und Humor zu entgrenzen, sie formal aufzubrechen und im Dialog mit der Farbe ihre grafischen und poetischen Qualitäten zur Entfaltung zu bringen bzw. ‚aufzufächern‘.

Das lässt sich exemplarisch an dem auch für die Abbildung auf der Einladungskarte gewählten ‚Drachen‘ aufzeigen. Aus linearen Formen zusammengefügt, ist es seine Komplementärfarbigkeit, die das Gebilde zusammen mit dem einfallenden Licht in Schwingung versetzt, es zwischen statischer Materialität und schwereloser Bewegung oszillieren lässt.

Die Farbgestaltung erfolgt meist additiv und gezielt, beispielsweise um Farbabstrahlungen hervorzurufen. Gelegentlich bleibt aber das verwendete Material farblich unverändert, zumal dann, wenn die Farbe identisch ist mit dem Material – wie z.B. bei einer Reihe von Arbeiten aus maschinell produzierten Netzen aus grün durchgefärbtem Kunststoff, die lediglich mit Hitze bearbeitet sind.

Michael Kolods Feinsinn und Humor zeigt sich oft auch in den Titeln und manchmal sogar in der Schreibweise. Ein ähnliches Werk wie das hier ausgestellte ‚Grünohr‘ ist ‚Grünetz‘ betitelt – geschrieben mit einem ‚n‘, das sich beide Worte teilen müssen, so wie ‚Grün‘ und ‚Netz‘ untrennbar miteinander verschmolzene Qualitäten des verwendeten Vogelnetzes sind.

Sabine Funke begann zunächst mit einem Studium der Kunstgeschichte, klassischen Archäologie und Orientalistik an der Universität Bochum. Wegen der einseitigen Theorielastigkeit wechselte sie nach vier Semestern an die Folkwangschule in Essen, um Freie Grafik zu studieren.

Als sie über eine befreundete Künstlerin von der Möglichkeit erfuhr, bei Raimer Jochims das praktische Kunststudium mit der Kunsttheorie verbinden zu können, bewarb sie sich umgehend in Frankfurt und wurde 1980 – nach dreitägiger Aufnahmeprüfung! – seine Meisterschülerin.

Seit 1982 arbeitet sie freischaffend als Farbmalerin. Neben Bildern und Zeichnungen hat sie mehrfach großformatige Wandmalereien und Farbräume gestaltet.

Seit über 30 Jahren konzentriert sich Sabine Funke auf Farbflächen, – rechteckige im rechteckigen Bildformat und seit einiger Zeit drei- und mehreckige, die sie diagonal in ein quadratisches Bildformat setzt –, und liefert damit den anschaulichen Beweis, dass das rechteckig begrenzte Bildformat weiterhin seine Berechtigung hat, und rechteckige Farbflächen voller noch nicht erschöpfter Möglichkeiten sind.

Die geometrischen Flächenformen werden jeweils über die Ränder fortgesetzt, was die Bildfläche zu einem Bildkörper hin öffnet. Indem Sabine Funke mehrere Flächenformen von unterschiedlicher Farbe, Dichte bzw. Transparenz und Größe partiell übereinanderschichtet, entstehen neue Farben und Farbnuancen und es wird etwas sichtbar, was als gedachte Leere unsichtbar und daher meist unbemerkt bleibt: Zwischenräume.

(Wie wichtig diese sind, das hat der chinesische Philosoph Lao Tzi am Beispiel des Rades verdeutlicht, das sein Sein nicht den Speichen, sondern dem Raum zwischen diesen verdankt.)

Ein weiterer wichtiger Aspekt kommt hinzu: die partiell übereinander geschichteten Farbflächen lassen sich als Speicher beschreiben, der über die dabei entstandenen Farbnuancen gewissermaßen auch Zeit sichtbar werden lässt.

Bei den neueren, hier ausgestellten Bildern handelt es sich um mehreckige geometrische Flächenformen, die diagonal und fragmentarisch auf der Bildfläche auftauchen, als träfen sie von weit außerhalb kommend im Bild aufeinander. Mal erfolgt das mit eher verhaltener Dynamik und einem verdichteten Austausch wie in ‚see‘. Ein anderes Mal ist das Konzept höchst dynamisch, wird die Spannung zwischen Harmonie und Disharmonie zusätzlich gesteigert, indem Teile von Farbflächen mit großer Geschwindigkeit ins Bild zu treffen scheinen, um sofort in eine unendliche Tiefe zu entschwinden wie in ‚unendlich‘. (Abb. auf der Einladungskarte). Jedes Bild ist ein Kosmos für sich.

Die Entwürfe dazu entstehen – ganz zeitgemäß – am Computer, der die Möglichkeiten der Form- und Farbgestaltung vervielfältigt, aber belanglos bliebe ohne die Entscheidung und Umsetzung des analog geschulten, erfahrenen Auges der Künstlerin.

Bei allen Unterschieden lassen sich in den Werken der drei Künstlerpersönlichkeiten auch einige grundlegende Gemeinsamkeiten finden:

Die Schönheit der Farben bleibt nie nur Oberflächenphänomen, sondern wird entlang von Brüchen, Widersprüchen, Einschnitten, Disharmonien reflektiert. Dementsprechend findet sich auch das Fragmentarische bei allen Dreien. Dabei bleibt stets das Staunen über die Unerschöpflichkeit und das Respektieren der Unergründlichkeit der Farbe spürbar, was nichts anderes heißt, als dem Geheimnis der Farbe stetig näher kommen, ohne es aufdecken zu wollen.

Ich komme zum Schluss:

1972 veröffentlichte Raimer Jochims ein Buch über Antonio Calderara. Darin würdigte er den Beitrag des italienischen Farblichtmalers

„... zur Humanisierung des Sehens, des Empfindens, zu ganzheitlicher Erfahrung des Lebens in einer Zeit, die von Angst, Einseitigkeit, Anpassung und Neid bestimmt ist, in der überschnelle Technisierung ohne Rücksicht auf die wirklichen Bedürfnisse der Gesellschaft mit einem Fortschrittstaumel zusammengeht, mit einer Flucht nach vorn, die das Leben in der Gegenwart sehr schwierig macht.“

Was Jochims vor über 50 Jahren über Calderara schrieb, das gilt längst für ihn selbst und sein gesamtes Schaffen. Ebenso tragen Michael Kolod und Sabine Funke mit ihren Werken „… zur Humanisierung des Sehens, des Empfindens, zu ganzheitlicher Erfahrung des Lebens …“ bei.

Und nicht zuletzt trifft die Beschreibung der damaligen Gegenwart im Kern auf unsere Gegenwart zu, immer noch und mehr denn je, auch wenn der ‚Fortschrittstaumel‘ heute, im Zeitalter des globalen Klimawandels, der um sich greifenden Falschinformationen und „alternativen Fakten“, des erneuten Aufrüstens, der ‚Künstlichen Intelligenz‘ und ihren potenziell unkontrollierbaren Auswirkungen, keineswegs mehr so ungebrochen ist wie damals, tendenziell sogar einer Dystopie und lähmenden Hoffnungslosigkeit gewichen ist.

Dagegen zeigt sich diese Ausstellung ausgesprochen widerständig.

Dass Sie, die Besucherinnen und Besucher, das Potenzial der hier gezeigten Werke im Betrachten für sich zu entdecken wissen, das wünsche ich Ihnen allen und danke für die Aufmerksamkeit!

Erstellungsdatum: 09.09.2025